Parábola del buen hijo

Sobre cualquier otra, una cualidad de la misa en fa menor atrapa la mirada hasta el límite mismo de la fascinación: su aptitud para acumular los topoi textuales de la futura madurez de Bruckner. Con independencia de su incuestionable grandeza, la obra atrae en tanto que sumario de cuantos lugares comunes configuran esa suerte de entelequia que, a falta de cosa mejor, suele denominarse la personalidad autoral: todas las improntas, rasgos y obsesiones que convierten el estilo sinfónico del músico de Ansfelden en el más original del romanticismo se muestran en plenitud. Está todo: los largos episodios construidos sobre ostinatos de rítmica cuadrada y maciza, el choque entre el impulso del casi inmutable 4/4 con los tresillos de negras (verdadera marca de fábrica del segundo grupo temático en las sinfonías), los trémolos y las subdivisiones en semicorcheas repetidas de las cuerdas, los grandes unísonos masivos, los abruptos cambios de registro y los súbitos contrastes de densidades extremas, la habilidad para obtener resultados fulminantes con elementos simples y convencionales (un ejemplo ilustre: el inesperado acorde de tónica menor sobre la palabra sabaoth), las pedales interminables de efecto ciclópeo, la espaciosidad y amplitud de la marcha armónica, el regusto arcaizante de las resoluciones plagales, la vocación diatónica en que el abundante cromatismo es una forma de resaltar la solidez esencial del edificio[1]. Y por encima de todo: la rarefacción melódica, que permite cincelar el perfil de ciertos intervalos (esencialmente los de octava, quinta y cuarta) asignándoles el protagonismo como auténticos motores temáticos que penetran y subtienden la textura discursiva, más allá del sistema significante impuesto por el cuerpo del ordinario litúrgico, con ese efecto de estatismo monumental por el que el discurso pareciera inmovilizarse, con una grandiosidad amenazante y pétrea. No falta, realmente, casi nada: solamente una gramática que vertebre todo este aparato retórico proyectándolo en un ámbito más coherente y de mayor alcance.

Por lo demás, en las grandes articulaciones de la obra no deja de vislumbrarse un esquema que alcanzará su esplendor en etapas más avanzadas de la producción del músico: una larga y dolorosa introducción en el tono principal (Kyrie) antecediendo a dos inmensos bloques en la dominante (Gloria/Credo), el primero de los cuales propone un inventario de materiales y procedimientos -los anotados líneas más arriba- que se contemplan y elaboran desde nuevas perspectivas en el segundo (es bien significativo que los últimos compases del Gloria, el et resurrexit y la clausura del propio Credo recurran a idéntica rítmica de puntillos para afirmar su pujanza y proclamar su unidad), finalizando con una especie de gran adagio tripartito (Sanctus/Benedictus/Agnus), en cuyas escansiones se interpola la recurrencia de uno de los más genuinos scherzos del compositor, el poderoso hosanna. Conclusión en que se recupera la tónica inicial, ahora en modo mayor (y nuevamente en menor en la sección central, el Benedictus) para, inscribiéndose en la tradición de Haydn y Beethoven, alcanzar un final consolador. En suma, cabría invertir el famoso enunciado de Derick Cooke, y afirmar que no es que las sinfonías de Bruckner sean misas sin palabras, sino que, en potencia, la misa en fa oculta una verdadera sinfonía que aún no ha podido prescindir de ellas.

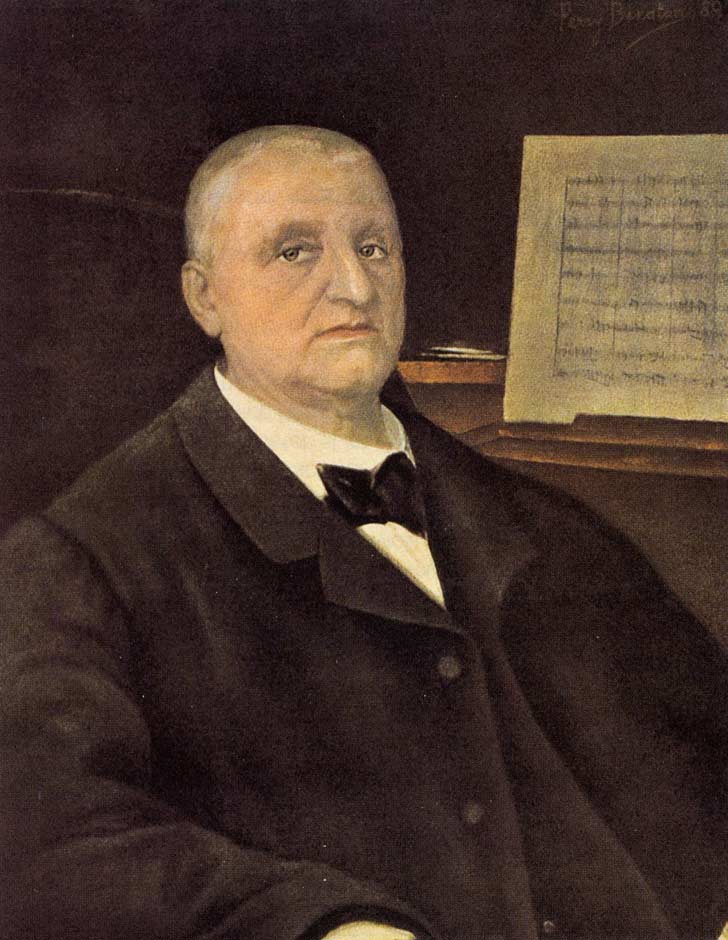

Es bien conocido que la colosal obra brota casi de un solo impulso tras la crisis paranoica sufrida por el músico en abril de 1867. Bruckner era un neurótico compulsivo de manual, que contaba todo lo numerable y realizaba actos diarios de protección: un tipo de afección muy ligada a la patología católica, con sus tradiciones propiciatorias como la de los nueve viernes y sus júbilos y arrepentimientos a fecha fija (Bruckner confesaba y comulgaba en días precisos)[2]. El músico, por lo demás, pertenecía ideológicamente al universo feudal, a ese campesinado de la Austria profundamente reaccionaria de Metternich impermeable ante el liberalismo y el pensamiento científico, para el que la aceptación indiscutida de toda forma de autoridad constituía casi un dogma. Para una mente de esta especie -que al tiempo es músico litúrgico en Linz y genial improvisador al órgano- no deja de resultar contradictoria la elección de un objetivo estético como el que Bruckner abrazaría a partir de este instante. Y es que la sinfonía es la materialización de un ideal esencialmente ilustrado y laico, que reúne el sentido arquitectonico propio de la armonia tonal con la aspiración hacia la belleza abstracta y arquetipica encarnada por la forma sonata, integrando ambas ideas en la orquesta, el gran organismo instrumental que simboliza los ideales revolucionarios: un ideal racionalista, republicano y ateo. Tras la misa en fa menor, Bruckner abandonará definitivamente el género, cediendo a la creciente exigencia de un nuevo superyó (Beethoven, claro está, cuya novena sinfonía conoce en esos años) que solamente podía realizar su demanda en el terreno de la música pura. Cabría formular la siguiente conjetura: la crisis de 1867 (que, tópicamente, suele achacarse al exceso de trabajo) se produce por la contradicción insalvable entre el universo creativo que ha practicado hasta entonces (que, básicamente, se ciñe a la liturgia) y el que, desde hace poco más de tres años (con la escritura de la sinfonía cero) comienza a entrever cada vez con mayor claridad. Si quería triunfar como músico, debía hacerlo al margen de sus creencias. Vistas así las cosas, la misa en fa menor se revela, no como una acción de gracias, cual suele afirmarse (y como el propio Bruckner lo afirma), sino como un acto expiatorio destinado a apaciguar la ira del padre simbólico, a punto ya de ser traicionado. De ahí también la gran cantidad de citas litúrgicas presentes en su obra sinfónica, desde el Amen de Dresde a la Marienkadenz, pasando por los corales: manifestaciones piadosas destinadas a aplacar al padre. Pero ya se sabe que eso no es posible, y la castración se inscribiría en el registro simbólico del ciudadano Anton Bruckner vetándole el contacto con mujeres para el resto de su existencia: los episodios de Louise Bogner y de Josephine Lang (de cuyos fracasos se había repuesto con la composición de música litúrgica) datan de 1851 y 1865 respectivamente y, que se sepa, no se vieron sucedidos por otras tentativas amorosas.

De este modo, con la misa en fa menor Bruckner clausura su etapa de obediencia, atravesando el umbral camino de la edad adulta. Y Richard Wagner ocupará ahora la nomenclatura paterna: padre vigilante y permisivo que acepta la dedicatoria de su tercera y que, un año antes de su fallecimiento, llegará a prometerle dirigir la integridad de su obra sinfónica (su proverbial ingenuidad mantuvo a Bruckner a salvo de esta crueldad innecesaria e imperdonable). Esta transformación podría explicar sus pensamientos suicidas tras el desdén manifestado por Hermann Levi tras la lectura de la octava en 1887: autocastigo obligado tras el éxito de la séptima, que ni siquiera la escritura simultánea del Te Deum había podido, al parecer, conjurar. De ahí la ocurrencia de dedicar la que, probablemente, ya intuía como su última obra a mi querido Dios, y de ahí también -demasiada responsabilidad- la imposibilidad final de concluirla.

Conscientemente o no (pero eso no nos incumbe), la misa en fa se sitúa en la charnela de esa emancipación del corsé litúrgico y sus estereotipos formales (por ejemplo, las fugas conclusivas: ya retornará a ellas -¡y de qué modo!- en el final de la quinta[3]) para trabajar con la libertad propia de un pensamiento abstracto y especulativo que se avenía mejor con ese álgebra interválica y esas sonoridades interiores profundas y graníticas que, paulatinamente, Bruckner descubría en su propia peripecia compositiva, al margen del corpus doctrinal desde el que inicialmente emergieron. Todo texto es un proyecto impersonal que genera su propia dinámica y de cuya finalización nace la figura del autor (y no al contrario): la labor del creador consiste en fijar ese flujo sin agostarlo. En un sentido biográfico, la conciencia de tal hecho llevó a Bruckner a Viena donde, liberado ya de la servidumbre eclesiástica, pudo entregarse a la cosmogonía instrumental que se avistaba en su trabajo con nitidez creciente. Teniendo en cuenta la sinceridad inconmovible de su catolicismo (pero todo neurótico es sincero respecto a sus significantes mórbidos), el esfuerzo no debe subestimarse: si hubiese perseguido la riqueza o la fama hubiera podido cultivar adecuadamente su personaje de instrumentista virtuoso, en el que era, como se sabe, internacionalmente respetado. Pero Bruckner era un artista absoluto, como lo había sido Beethoven (o lo sería en nuestro tiempo Edgar Varèse) que carecía de otra meta u horizonte distinto de alcanzar la materialización de un ideal estético preciso e intransigente: un ideal estrictamente sinfónico que el texto de la misa en fa menor le había ya revelado con inaudita cantidad de detalles. La belleza no es democrática, y su tiranía obligó a Bruckner a separar en el plano del signo su ideal religioso de su ideal artístico: imposición a la que el músico de Ansfelden tuvo el coraje de no resistirse, aunque permitiéndose pequeñas (y no tan pequeñas: ahí está el Te Deum) licencias que creía, inciertamente, habrían de protegerle de las consecuencias de su extravío. Nunca podremos agradecérselo bastante.

[1] La intención es, justamente, antitética con la de una obra como Meistersinger (de la que, como se sabe, Bruckner se adelantó en ofrecer un fragmento con su coro cuatro meses antes del estreno) donde la ostentosa trasparencia armónica del do mayor primigenio se percibe en todo momento como inestable y precaria, gracias al sutil y sistemático borrado de los contornos cadenciales: la ejecutoria bruckneriana, por el contrario, emplea el cromatismo para exaltar el cimiento diatónico. Empero, no faltan voces que, todavía, hablan de Bruckner como de un sinfonistawagneriano.

[2] No se piense que el agnosticismo protege de esta clase de insania: Schumann, sin ir más lejos, anotaba en un cuaderno familiar no sólo los días en que Clara tenía la regla, sino también las noches (y horas) de su comercio carnal, así como otra muchedumbre de exasperantes minucias.

[3] Lo que se encuentra en perfecta sintonía con la demanda del superyó: Beethoven es el compositor que con mayor empeño se haya aplicado a integrar la fuga al esquema de la sonata (o de la sinfonía).

José Luis Téllez