Apuntes para una visión lingüística de la música

Todas las artes aspiran a la condición de la música

Emplear el término lenguaje para referirse a ciertas manifestaciones artísticas (se habla de lenguaje pictórico, arquitectónico o cinematográfico) es tan frecuente como abusivo. Mientras no sea posible (y no lo parece) establecer un sistema de signos completo, capaz de describir e identificar los elementos que componen cualquiera de esos lenguajes hipotéticos y las leyes que rigen su utilización y aplicarlas de manera exhaustiva a un ejemplo concreto de modo similar al de un análisis gramatical, el empleo del término solamente puede entenderse como una pura metáfora, una expresión más próxima a lo poético que a lo científico: su operatividad real no sólo es restringida sino, incluso, francamente engañosa. Ni siquiera los intentos de Christian Metz por definir las unidades narrativas cinematográficas alcanzan mucho más lejos de una simple enumeración de ciertos (escasos) modelos sintagmáticos: el propio concepto de plano, más allá de su mera consideración como segmento unitario de rodaje y narrativamente diferenciado por el montaje posterior, resulta ambiguo. Algo, sin embargo, relaciona al cine y a la música con el lenguaje hablado: su naturaleza discursiva, su cualidad temporal. Si alguna significación es capaz de comunicarse a través de estas artes, ello es posible exclusivamente en razón del carácter sucesivo en la aparición de ciertos acontecimientos visuales y/o sonoros que se invisten de sentido retrospectivamente, en la medida en que otros acontecimientos posteriores modulan la información ofrecida por los precedentes. Ese carácter lineal, esa condición irrecuperable propia del flujo temporal, es el único dato constatable que relaciona el lenguaje humano con el cine y con la música. Pero, en este último caso, hay una similitud de más profundo alcance: su naturaleza exclusivamente sonora.

El lenguaje humano es un sistema de organización de ciertos sonidos elementales que, combinados de diferentes maneras, permiten emitir mensajes, comunicar ideas e, incluso, reflexionar sobre su propia estructura: el habla es la cualidad esencial de lo humano, aquello que lo distingue como una especie animal singular y aislada, pero no todas sus manifestaciones culturales y sistemas de representación pueden entenderse obligatoriamente como actos comunicativos. En contra de una creencia muy extendida, el arte no es comunicación: el receptor del arte no puede responder usando el mismo código. El arte no comunica: seduce. Aprisiona el deseo, inscribe en la memoria un itinerario, una forma que oculta, precisamente, aquello que dice exhibir. Por eso, el arte no es un lenguaje: si éste existe, lo hace justamente como sistema de comunicación donde el oyente es también un hablante potencial que escucha pero que, a su vez, puede hacerse oír: el sujeto está atravesado por el lenguaje y es hablado por él, pero puede hablar a través suyo, lo que carece de correspondencia respecto al modo de apropiación de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música o el cine.

Las artes plásticas, históricamente, se han sustentado en la mímesis, en la presunta similitud entre la representación y lo real o, por mejor decir, en un fingimiento de esa representación asumido por el espectador. La pintura no es la equivalencia bidimensional del mundo, sino la manifestación de una impostura: el cuadro es otra cosa distinta de aquéllo que pretende mostrar y que el espectador afirma reconocer en su interior. Cabría recordar la famosa tela realizada por René Magritte hacia 1928 y titulada La trahison des images, en el que la frase ceci n’est pas une pipe campea justamente bajo una representación (de fidelidad casi fotográfica) de semejante objeto de fumador. A partir más o menos de 1909, con las primeras acuarelas abstractas realizadas por Kandinsky, la pintura se emancipa de la anécdota y comienza a desarrollarse libremente, sin relación alguna con los objetos reales ni con su apariencia. Cabría recordar que Kandinsky era músico y que mantuvo una fructífera relación con Arnold Schönberg que, en una breve etapa de su vida, también se interesó por la pintura, y una de cuyas piezas orquestales (la celebérrima Farben –colores– op. 16 núm. 3) es un ejercicio exclusivo de tímbrica, es decir, de color orquestal. La pintura se reformulaba así como un juego autosuficiente de formas y colores, una suerte de música visible.

¿Qué papel jugaría la música en el debate de la similitud? Es obvio que la música no pertenece al mismo ámbito de representación al que se ha referido la pintura o la escultura tradicionales, pero eso no implica que su estructura interna sea ajena a la posibilidad de la semejanza y que su excepcional poder emotivo se establezca al margen del remedo, del simulacro. Pero ¿cuál es el ámbito mimético de lo musical?

La música no imita a la naturaleza: imita a la palabra. Charles Morris señaló que el signo lingüístico funda una triple relación: semántica (con el objeto al cual se aplica), pragmática (con los hablantes o usuarios del signo) y sintáctica (con los restantes signos del sistema). Es obvio que la relación semántica no se establece con un objeto, sino con una idea (salvo que entendamos ésta como una suerte de objeto imaginario, una representación mental puramente abstracta: ¿con qué objeto de la realidad podría relacionarse la palabra causa?) pero por lo demás la descripción resulta tan fértil lingüísticamente como inadecuada para la música, discurso carente de otra dimensión que la sintáctica y cuya dimensión pragmática se reserva al estricto universo del intérprete. Pese a ello, seguimos hablando de lenguaje musical (incluso la terminología académica incorpora el concepto de frase, y no sin razón, como luego veremos) pero la realidad es que la música se inscribe en un más allá del sentido: es una especie de poesía trascendida que utiliza la retórica versificada al margen de la significación y cuyas constantes, recurriendo al modelo melódico convencional, podemos identificar con la métrica (simetría de la frase regular, por ejemplo, de ocho o dieciséis compases), la rima (asonancia de la semicadencia, consonanciade la cadencia perfecta) y el pie acentual (dialéctica entre ritmo y acentuación). Aunque este tipo de configuración melódica ha sido dominante tan sólo en etapas históricas restringidas (digamos la segunda mitad del XVIII y la primera del XIX) o ámbitos culturales específicos (la música de tradición oral) la similitud puede aún resultar operativa: el paso, digamos, de Mozart a Wagner puede entenderse perfectamente desde el punto de vista del melos como un desplazamiento del verso hacia la prosa (el ejemplo se agudiza de remitirse al Schönberg expresionista donde, y de un modo sistemático, se ha abolido toda simetría e incluso cualquier vestigio de repetición literal).

Cada verso de un poema es una especie de unidad enunciativa en virtud de la dialéctica que establece entre la significación y la estructura rítmico-acentual a cuyo través esa significación se manifiesta, como sucede en este fragmento de un conocido soneto de Garcilaso:

El ancho campo me parece estrecho,

la noche clara, para mí es escura,

la dulce compañía, amarga y dura

y duro campo de batalla el lecho

La posición de los acentos tónicos en el interior de cada línea duplica en el plano de la fonética (esto es: en la abstracción del sonido) el paradigma que vertebra el sentido: ancho campo se opone a estrecho, clara a escura y esa oposición en que reposa la unidad significante refuerza su poder enunciativo gracias al ritmo creado por los acentos principales al coincidir con los conceptos enfrentados, patrón que se reitera en los versos sucesivos. El argumento desarrollado puede ser convencional, pero la presencia del artificio fonético le confiere el hálito inequívoco de la escritura poética: no es el significado sino la música que en ese significado se inscribe y a cuyo través alcanza éste su realidad material lo que trasmuta en sublime lo que, sin ella, fuese tal vez mera trivialidad: la emoción poética surge del vínculo que música y palabra establecen en la médula del texto, como un destello súbito entre la organización lingüística de aquélla y la sustancia musical de ésta que revelase el desbordamiento de cada uno de tales universos sobre la faz del otro. Tan sólo cuando la música se encarna en el concepto alcanza éste la cualidad de lo poético.

La música reproduce el sistema formal del lenguaje, pero se mantiene al margen del significado: al no existir la exclusión lingüística, toda combinación de notas es musicalmente viable, pero al precio de que ninguna de ellas pueda remitir a un concepto. La música se configura estructuralmente como el lenguaje pero, tras la efusión de un significante ficticio, encubre un vacío semántico: su carencia de significado es el agente que interpela al sujeto y fuerza en él una proyección emotiva impredecible y cambiante, tanto más imperiosa cuanto menos definida. De este modo, y como ya observase Platón, la música genera también una cierta forma de catarsis (de identificación): en cierta medida, resulta adecuado enunciar que la Música precede a la Tragedia. O mejor: realiza esa tragicidad en un dominio abstracto, lingüísticamente inexpresable.

¿Qué mecanismo hace del lenguaje humano algo específico y diferenciado de cualquier otra forma de comunicación? Es bien conocido que los pájaros, los primates, los cetáceos y, en general, los vertebrados superiores son capaces de emitir mensajes sonoros capaces de ser decodificados por sus semejantes, mensajes que informan de múltiples contingencias, desde la llamada para el apareamiento a la posibilidad del peligro, desde la dirección en que puede encontrarse el alimento hasta la señal para las migraciones, mensajes en los que existe igualmente un valor significativo como puro gesto de reconocibilidad e identificación con respecto a la manada, al individuo, incluso. La tentación de denominar lenguaje a estos conjuntos de signos sonoros es comprensible, pero la realidad es que no cabe parangonarlos con el sistema lingüístico humano, toda vez que carecen de lo que define a éste último como específico: su segmentación en diferentes niveles y su combinatoria.

La realidad es que el sistema de comunicación propio de tales mensajes se asemeja al sistema de los toques de corneta empleados en el ejército: se trata de repertorios en que a cada mensaje conceptual corresponde una secuencia sonora determinada, singular e invariable, repertorios constituidos por diseños melódicos asociados arbitrariamente a las órdenes que rigen el día del soldado (diana, oración, fajina, marcha de batallón, asamblea, retreta…) y también a las que se emplean en situaciones excepcionales (generala, marcha de infantes…), melodías cuyo significado se establece como una totalidad, por debajo de la cual el mensaje carece de significación.

La orden que el toque trasmite es única e indivisible, ni puede fragmentarse ni combinarse con segmentos de otros toques. Es un requisito esencial de su operatividad y cualquier otra posibilidad no generaría sino una confusión indeseable e, incluso, peligrosa. Del mismo modo, el animal emplea su repertorio de mensajes sonoros con la finalidad de comunicar una unidad de significación completa e independiente en cada caso, lo que resulta fundamental para su supervivencia individual y la de la propia especie a la que pertenece. Por lo demás, dentro de una misma especie, las señales varían de unas subespecies a otras e incluso dentro de las variedades y familias de las diversas áreas geográficas por muy próximas que se encuentren.

El toque militar tiene una estructura codificada dividida en tres secciones: Atención, Toque propiamente dicho e Indicativo del regimiento concreto al que la orden afecta. Así, el toque de Diana (o de Alborada como era antigua y más elegantemente denominado):

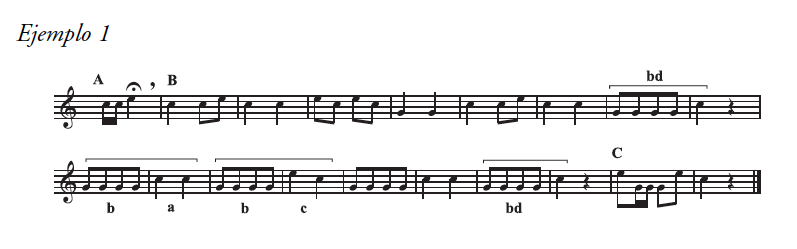

La breve sección A es una simple llamada que solicita la disponibilidad del oído para comunicarle la orden concreta. B es la melodía asociada a dicha orden y C es la contraseña de la unidad a la que se dirige. Dado que el cornetín de órdenes no dispone de otras notas que las del arpegio mayor, todos los toques están compuestos de modo tal que no utilizan sino esas tres alturas (cuatro, si consideramos el Sol de la octava superior, bien que solamente se utilice como señal ejecutiva en la instrución de orden cerrado), y no deja de resultar loable la habilidad con que, a partir de tan parco material, se codificó cualquier otro y que, incluso, no carezcan de cierto atractivo melódico (1). El repertorio de toques se asemeja a los cantos de los pájaros en su capacidad de trasmitir mensajes, pero posee una cualidad propia: esas tres notas que los constituyen son elementos discretos de carácter funcional.

Como observó Ferdinand de Saussure a propósito del lenguaje hablado, no cabe emitir dos de ellas simultáneamente (nos referimos exclusivamente a la dimensión horizontal, melódica de la música: el toque es una monodia), pero además, el orden en que tales notas se emiten es, justamente, lo que permite articular dichos toques, conformarlos, identificarlos y distinguirlos unos de otros e, incluso, componer y codificar otros aún no existentes adecuados para futuras necesidades posibles. Aunque el fenómeno sea similar al de los repertorios sonoros de los animales, hay algo que los distingue de manera radical: esa segmentación que, partiendo de muy escasos elementos, permite formular una gran cantidad de unidades asociadas a mensajes diferenciados. Pueden quizá señalarse posibles segmentaciones, por ejemplo, en el canto de ciertos pájaros, pero es una realidad que tales subdivisiones jamás son empleadas como tales, es decir, como unidades oponibles y recombinables en otro orden diferente con distinta significación.

Como resulta obvio comprobar, el toque del ejemplo nº 1 se puede subdividir en unidades de un compás: algunos de ellos se repiten (por ejemplo, los compases 7, 9, 11, 13 y 15 son idénticos) y, agrupados a los inmediatamente sucesivos, forman incisos oponibles en la medida en que, por ejemplo, el segmento formado por los compases 9 y 10 difiere del que agrupa al 11 y al 12. Representando esas unidades por letras, el primer grupo sería, por ejemplo, ba y el segundo bc, dándose incluso la circunstancia de que el grupo bd sirve como final para cada una de las dos frases de que consta el toque: se comporta como un genuino sintagma conclusivo. En cada uno de esos fragmentos hay una parte que se conmuta y otra que permanece constante, lo que permite reconocer el tramo melódico en que nos encontramos (amén de poder utilizarse para colaborar a la articulación de otros toques). Asistimos así a una doble segmentación: la de los incisos y la más evidente aún, de las notas que los constituyen. Con una importante diferencia (la que concierne a la significación o, por mejor decir, a la información codificada en el toque), el fenómeno es perfectamente equiparable a lo que, desde André Martinet se conoce como doble articulación del lenguaje hablado: tanto él como Luis Hjelmslev fueron los primeros lingüistas en interrogarse acerca de las unidades estructurales del habla, más allá de las divisiones tradicionales de frase, palabra, sílaba, etc, y dado que el propio concepto de palabra resultaba imposible de definir por la variedad que asumía en las diferentes lenguas. Martinet, que introdujo el concepto de doble articulación, destaca que el hablante, en su más temprana etapa infantil, aprende la lengua atendiendo justamente a esa segmentación.

Así, el enunciado «viene tu padre» en una lengua supuestamente desconocida, al compararse con otros como «viene tu madre» o «viene tu hermano» permite aislar las unidades padre, madre y hermano, pero también la unidad tu, que puede más tarde separarse al confrontarse con enunciados como «viene mi padre», «viene su hermano» y la unidad viene, por comparación con «falta tu padre». Si se substituyen unas unidades por otras, el mensaje conserva un sentido y sigue resultando inteligible cuando se hace variar el otro segmento: «dónde está su padre», «díselo a mi padre», etc. Lógicamente, esta conmutación ocasiona errores momentáneos: el segmento conmutable –adre, entendido (equivocadamente) como significante de parentesco, puede llevar a la concusión de que el elemento definitorio del género corresponde al sonido inicial p- (masculino) o m- (femenino) (2), pero su uso revelaría inmediatamente su carácter erróneo al no existir en el lenguaje las formas pprimo o mprimo o ptio y mtio, sino primo y prima o tío y tía, ni ptoro y mtoro, sino toro y vaca, mientras que sí resulta utilizable la posibilidad ladre, por ejemplo, que es una forma verbal y no un substantivo. El fenómeno es estructural en la descripción lingüística: la comunicación solamente es posible en la medida en que ciertas combinaciones segmentales no están permitidas al no estar significativamente asignadas (lo que no quiere decir que no puedan estarlo en algún momento futuro: el término set, barbarismo de uso habitual en el presente, no se formalizó a partir de ningún término español pero, adaptado fonéticamente al infinitivo verbal, forma parte hoy de un neologismo conjugable de uso común, re-set[e]-ar, dentro del cual asume la función de un elemento combinable). El niño aprende la lengua mediante un sistema de ensayo y error, al verse corregido por el adulto en el uso de estas unidades significativas mínimas, los monemas, unidades conmutativas no equivalentes a las palabras: una locución como de aquí a poco, aún constando de cuatro palabras, funciona como un solo monema toda vez que sólo puede conmutarse en su totalidad (p. ej.: en breve), mientras que otras palabras como re-con-strui-mos, consta de cuatro monemas conmutables (re-embarque-mos, re-visar, con-strui-do, de-strui-do, etc.), cada uno de los cuales posee un sentido concreto (p. ej., re- se asocia a la idea de repetición, etc.). Naturalmente, no todos los monemas son conmutables ni todas las palabras pueden dividirse de idéntico modo, como sucede, por ejemplo, con términos como mármol o golondrina, irreductibles a toda segmentación.

Pero, además, el lenguaje posee una segunda articulación: la correspondiente a los fonemas, los sonidos elementales e indivisibles que, a diferencia de los monemas, son muchísimo menos abundantes (Martinet habla de algunos miles de monemas, frente a los treinta y seis fonemas de la lengua francesa) y cuya característica esencial es la de carecer de significado. En el caso de la música occidental de tradición escrita, tales sonidos elementales corresponderían a las doce notas de la escala cromática temperada. Pero, mientras dichas notas pueden ser combinadas de todas las maneras posibles sin que el resultado deje de pertenecer al ámbito de la música, en el lenguaje tales combinaciones no siempre son factibles.

Sea, por ejemplo, el conjunto de los cuatro fonemas (3) /a/c/o/s/. Si formamos sus veinticuatro permutaciones, obtenemos la siguiente tabla:

ACOS CAOS OASC SACO

ACSO CASO OACS SAOC

AOCS COAS OCAS SCAO

AOSC COSA OCSA SCOA

ASCO CSAO OSAC SOAC

ASOC CSOA OSCA SOCA

Tan sólo las siete permutaciones señaladas en negrilla pertenecen al lenguaje, ya que solamente ellas designan un concepto:

ASCO, CAOS, CASO, COSA, OCAS, (h)OSCA, SACO

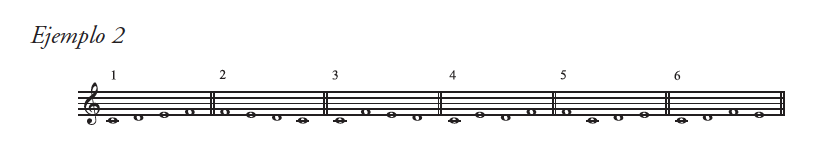

La música traspasa un límite al articularse sobre diferentes niveles (a un tiempo sucesivos y simultáneos) siguiendo un principio iterativo y combinatorio similar al que rige la formación de monemas, palabras y frases a partir de un número restringido de fonemas: pero, mientras en el lenguaje hay combinaciones permitidas (significativas) y otras in-significantes (y por tanto, inexistentes), cualquier combinación de notas puede generar monemas que, a su vez, sean aptos para engendrar una frase musical. Si consideramos, por ejemplo, las cuatro primeras notas de la escala de do mayor, cualquiera de sus permutaciones es musicalmente utilizable:

Todas las permutaciones señaladas (y las diecinueve no escritas) parecieran poseer, ya que no un significado, sí un sentido musical: unas resultan más afirmativas, como la nº 2, otras más dubitativas, como la nº 3 o la nº 5, otras tienden hacia lo interrogativo, como la nº 4 (el lector, sin duda, habrá reconocido la nº 6 como el célebre arranque del himno lucis creator, empleado por Mozart, por ejemplo, en el final de su sinfonía nº 41) pero, ni que decir tiene, ese posible sentido solamente existe en la música tonal (modal). La referencia implícita en el ejemplo es la de Do (Fa) mayor/Re dórico: la tendencia más o menos acusada de cada uno de tales hipotéticos monemas hacia su correspondiente tónica, dominante o subdominante es lo que le otorga ese carácter: al asignarlo estamos suponiendo un sistema subyacente, lo que, naturalmente, no tiene por qué ser así: pensemos en la serie principal de la ópera Lulu de Alban Berg, cuyo primer hexacordo contiene las seis primeras notas de la escala mayor, sin que tal elección implique relación funcional alguna entre ellas (pero que permite establecerlas cuando resulta necesario desde el punto de vista de la dramaturgia: el excepcional talento compositivo de Berg descansa justamente en el manejo, verdaderamente genial, de semejantes ambigüedades). El sentido expresivo de la música es una consecuencia del sistema en que esa música se inscriba.

En comparación con el lenguaje, la música goza de una libertad enunciativa absoluta, pero es al precio de carecer de significado o, por mejor decir, de no poder asociarse a ninguna idea o concepto, salvo en formas complejas tomadas en su conjunto (bien que para aludirlas basten pocos compases o tan sólo determinados giros melódicos característicos), lo que podríamos llamar músicas de género tales como marchas (militares, fúnebres, etc.), piezas bailables (desde un vals a un charlestón), músicas de ambiente que fijan un ámbito geográfico (segundas aumentadas para connotar orientalismo, melismas frigios para connotar españolidad, melodías sin sensible para connotar medievalismo…), o bien por el empleo tópico y codificado de otros clisés, cual sucede en la música fílmica (por ejemplo: el trémolo sul ponticello, un clásico de las películas de terror, o el empleo del theremin de los films de ciencia ficción de los años 50…), clisés que aspiran a predisponer emocionalmente el ánimo del espectador (la sviolinata de los “temas de amor”, etc.). El ejemplo nº 2 pertenece por entero a la música tonal, pero puede extenderse a cualquier combinación de cualquier conjunto de notas: la mayor o menor frecuencia en el empleo de unos subconjuntos u otros es, exclusivamente, un fenómeno relacionado tan sólo con la época y el estilo musical dominante. Temáticamente, el lenguaje clásico se construye en un 80% (si no más) con monemas formados por el arpegio mayor o menor y segmentos de la escala ascendente o descendente, es decir, con siete notas (sin llegar a enunciarlo en estos términos, Ernest Toch, en su célebre estudio sobre la melodía, lo puso perfectamente de manifiesto), pero ello no implica que otra clase de combinaciones no resulten practicables: pensemos en el célebre arranque de Tristan und Isolde, que en apenas tres compases utiliza nada menos que nueve notas diferentes, de las que un tercio no pertenecen a la escala de tónica. En estéticas más próximas, la presencia del cromatismo melódico o armónico (que ya desempeñaba un relevante papel en polifonistas como Roland de Lassus, Marenzio o Gesualdo, o en la música para tecla de autores como Frescobaldi o Michelangelo Rossi) alcanza hasta la disolución definitiva de la tonalidad, pero no por eso deja de efectuar apariciones destacadísimas incluso en autores como Bach (es célebre el ejemplo de la última fuga del primer libro de Das Wohltemperierte Klavier, cuyo sujeto contiene el total cromático) que, según conjeturas verosímiles, planeaba utilizar el anagrama musical de su apellido (según la notación alfabética alemana) como elemento temático para coronar la fuga conclusiva de Die Kunst der Fuge. El motivo, problemático desde el punto de vista de la armonía tonal clásica (es una metátesis de un fragmento de escala cromática), ha atraído la atención de numerosos compositores, desde los propios hijos del Kantor de Leipzig a Silvano Bussotti o Mauricio Kagel: trasportado sucesivamente una tercera mayor hacia arriba da lugar a la serie dodecafónica empleada por Anton Webern en su cuarteto Op.28 (cuya inversión retrogradada restituye la serie original trasportada un semitono):

En la música, y a diferencia del habla, cabe incluso repetir un sonido otorgándole una función estructural compleja, lo que es un fenómeno desconocido en el lenguaje: una “palabra” como DDDDD es un absurdo gramatical, pero la sucesión de cinco res no es únicamente el comienzo del concierto para violín y orquesta de Beethoven, sino que constituye además el motivo central de su primer movimiento: carece de cualquier clase de significado, pero su comportamiento es el de un verdadero monema que se articula y conmuta con los restantes elementos temáticos. En ningún arte resultará tan claro como en la música que el significado es, exclusivamente, forma.

Es tan poderosa la analogía entre música y lenguaje –discursos basados en la permutación en el tiempo de unidades formadas a partir de un número limitado y específico de sonidos básicos– que no resultaría del todo incorrecto hablar de significante cuando nos referimos a la articulación de lo musical (como ya se ha hecho líneas más atrás), pese a que ninguna combinación de sonidos elementales pueda restituir concepto alguno. La música no actúa en el registro simbólico, sino en el imaginario: pero es obvio que su presencia emociona, y donde hay emoción por fuerza ha de existir algún significado. Pero esa significación, nebulosa e inaprehensible, se sitúa en el orbe impreciso (y altamente subjetivo) de la connotación: un territorio ambiguo ligado tanto a vagos topoi culturales (el contraste entre la modalidad mayor y la menor, por ejemplo) como a las asociaciones, mucho más brumosas, cambiantes e inexpresables todavía, de la propia experiencia individual. ¿Hubiera sido idéntica la música de Mahler si la casa familiar no hubiera estado situada en los aledaños de un cuartel? Las fanfarrias, los ritmos de marcha, los intervalos de cuarta tan característicos de su música ¿hubieran asumido idéntica función obsesiva y casi traumática de no mediar la experiencia infantil de su escucha? Es obvio que para el autor de los Kindertotenlieder esa vivencia impregnó la integridad de su obra y que mucho del patetismo que su escucha trasmite está directamente relacionado con ella (o por mejor decir: por la deformación expresionista a la que dichos elementos musicales son sometidos), pero éso solamente informa de una suerte de asociación que, si bien resulta más o menos históricamente legitimada por la frecuencia de su empleo (cual sucedía con los movimientos melódicos ascendentes del et resurrexit o descendentes del et incarnatus en el ordinario de la misa católica en su versión polifónica), no guarda relación alguna con el sistema denotativo propio del habla, pese a su utilización habitual en el romanticismo y, sobre todo, en la música teatral o cinematográfica. La incomparable emoción que la música produce nace, precisamente, de esa aparente contradicción interna: estructurarse como un lenguaje sin estar lastrada por el peso de la significación. La inexistencia de significado, esa especie de ingravidez del sentido que constituye la esencia de lo musical y que es la condición aludida en la frase de Pater que abría esta nota (y que, a su vez, es una especie de síntesis del pensamiento de Schopenhauer), no supone una incapacidad de la música sino, por el contrario, la fuente misma de su infinita riqueza evocativa: para que exista música, el sonido debe renunciar a cualquier vestigio de denotación. La música carece de significado: algo ya enunciado formalmente, por ejemplo, por Eduard Hanslick, en su célebre divisa la música sólo puede hablar de sí misma, idea reafirmada luego por Stravinsky tanto en el plano teórico como en su propia práctica compositiva, bien que desde postulados estéticos diferentes. La realidad es que la música no comunica idea alguna: se inscribe en la memoria mediante una impregnación emotiva provocando la identificación (física, acústica, motriz…) con el oyente al crear pautas de reconocibilidad y expectativas formales que, posteriormente, se frustran para sustituirse por otras nuevas e inesperadas. Leonard B. Meyer ha trabajado este tema de modo sistemático y totalizador (bien que su estudio se refiera tan sólo a la música tonal).

La segmentación apuntada al analizar el ejemplo nº 1 puede extenderse a modelos melódicos más complejos. Tomemos la magnífica melodía de Schubert correspondiente al intermedio de su música incidental para la Rosamunde de Helmina von Chézy, tal como, posteriormente, la emplearía como tema variado en el segundo movimiento en Do mayor en su cuarteto en La menor D.804 (la versión inicial está en Si bemol). Se trata de una melodía simétrica que cabe describir perfectamente como versificada, según lo apuntado líneas más atrás: una estrofa formada por cuatro segmentos de cuatro compases cada uno (el lector interesado puede examinar la admirable trasparencia de la escritura cuartetística en el APÉNDICE):

La segmentación propuesta (que no debe considerarse necesariamente como definitiva: la propia del habla no es siempre fácil de determinar, y eso que ahí existe una significación precisa) agrupa los elementos de acuerdo con su semejanza, tanto rítmica como interválica. Algunos de ellos se repiten de forma simétrica, como sucede con el c y el e, otros aparecen una sola vez, como el h o como cada uno de los que concluyen los respectivos “versos” (monemas f, g, h e i). Incluso cabe señalar la presencia de una figura, la designada como k, que en rigor nada añade al diseño armónico (toda vez que la semicadencia ya se ha alcanzado), pero que, al situarse como enlace entre los versos primero y segundo, desempeña un papel parangonable al de una conjunción copulativa: casi como si el discurso añadiese un “…y” antes de pasar a la frase sucesiva.

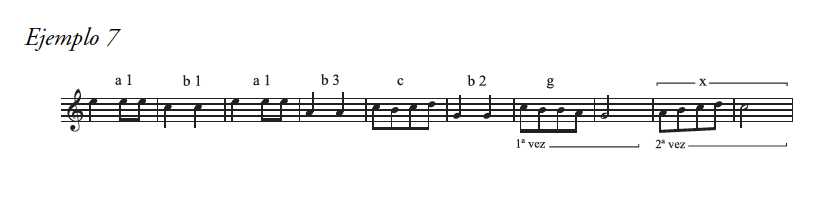

Resulta evidente que la “familia” de monemas designados con la letra a ofrece un acusado parentesco entre sí y constituye, por así decir, el diseño dominante en la configuración melódica general, pero es obvio que esa semejanza no convierte en intercambiables a sus miembros: la asociación dominante es la de un monema a con un monema b, cual sucede en los compases 1, 3, 5, 9, 13 y 14, lo que, unido a la perfecta simetría del conjunto melódico y su posición sistemática en los principios de cada frase, nos permite asignar a dicha asociación el carácter de un verdadero sintagma, una suerte de unidad significativa, es decir, formal, cuya repetición vertebra el conjunto. La razón de no considerar equivalentes entre sí los monemas a1, a2, a3 y a4, los b1, b2, b3 y b4 o los c1, c2 y c3 es, obviamente, la de estar compuestos por fonemas –notas– diferentes, mientras la similitud entre los diferentes sintagmas del tipo ab procede tanto de su semejanza interválica (una figura descendente de tercera mayor en a1b1, menor en a3b1 y a4b4, y ampliada a una quinta en a1b3), como de la constancia del esquema rítmico común: un dáctilo y un espondeo. Ese esquema goza de un abolengo ilustre con precedentes que, sin embargo, configuran monemas por completo disímiles, como muestran los ejemplos nº 5 y nº 6:

Es necesario insistir en la diferente función de un mismo monema al variar el contexto. Así, a1 aparece tres veces, pero mientras en los versos primero y segundo forma parte del acorde tónica, en el segundo compás del tercer verso, y pese a formar parte de idéntico acorde, al inscribirse en una progresión descendente que camina hacia una modulación, anuncia la dominante de una nueva tonalidad: el monema es, melódicamente (¡y armónicamente!), el mismo, pero su sentido contextual es por completo diferente. El fenómeno es equivalente al de la polisemia: una cualidad específica del lenguaje. Una simple visita al diccionario permite apreciar hasta qué extremo resulta infrecuente encontrar una palabra de significación unívoca, más allá de la estricta terminología técnica o científica. Lo que caracteriza al lenguaje es el principio de economía, es decir, que el número de significantes es muchísimo menor que el de significados (Jacques Lacan observó con agudeza que, de no ser así, no existiría la poesía: ni tampoco el psicoanálisis, podríamos añadir).

El carácter combinable y conmutable de los monemas señalados se pone de manifiesto merced a la posibilidad de formular nuevas melodías sin otra materia que ciertos monemas extraídos entre el conjunto de los ya definidos combinándolos con otros nuevos que interactúan por oposición, como en el ejemplo lingüístico analizado anteriormente. Un resultado verosímil podría ser:

Podríamos añadir dos frases más, siguiendo el esquema a2, b1, a1, d2, e, g (3er verso) a2, d1, a1, d2, c, b2, x (4º verso). Es obvio que la nueva melodía carece del interés de la de Schubert, pero lo pertinente no es su (nula) calidad, sino el hecho de que se trata de un ejemplo gramaticalmente correcto. Todos los monemas empleados proceden de la melodía de partida, salvo el señalado con la letra x (amén de las notas cadenciales del último compás en su primera y segunda aparición, que cabe emparentar con h). Sobre la naturaleza conmutable de dicho monema (que, desde luego, no cabe entender como una variante del c) no parece necesario insistir. Análogamente, y puesto que hemos convenido en considerar la forma del ejemplo como una estructura versificada (cuatro versos de cuatro compases), cabría destacar que la rima, es decir su equivalencia cadencial, ofrece patrones literariamente reconocibles: la melodía de Schubert tiene la estructura AB1CB2 (donde B1 sería la semicadencia y B2 la cadencia sobre tónica), más o menos equivalente a una cuarteta de romance, mientras la nueva melodía propuesta sería un serventesio (ABAB) y el modelo de Garcilaso un cuarteto (ABBA). Por lo demás, ese carácter combinatorio de los elementos de primera articulación ha sido observado desde siempre: dos ejemplos famosos se deben a Haydn y a Mozart: el Gioco Filarmonico (Hob IV Anh.) del primero, publicado en 1790, y el Musikalisches Würfelspiel (KV Anh. 294d) del segundo, dos años posterior. Se trata de métodos para construir minuetos (en el caso del primero) y Ländler (en el caso del segundo) combinando unidades de un compás mediante el juego de dados: los resultados posibles son elevadísimos (del orden de 10 elevado a 11).

Al llegar a este punto, la serie del cuarteto de Webern citada en el ejemplo nº 3 nos plantea un problema crucial. En el ejemplo de Schubert, la división en monemas está gobernada, lógicamente, por el esquema armónico en que se engasta la melodía, de modo que los sintagmas a3b1 y a4b4 se encuentran a distancia de tercera menor por gravitar sobre sendos acordes de séptima que reconducen la resolución sobre Mi mayor del compás 12 nuevamente hacia la dominante del tono principal. Pero, en ausencia de referencia tonal, ¿cabe considerar la figura BACH como lingüísticamente equivalente a las otras dos? La respuesta parecería a un tiempo afirmativa y negativa. Afirmativa porque, al inscribirse en una pantonalidad –es bien conocida la aversión que tanto Schönberg como sus discípulos profesaban hacia el término atonalidad que, pese a todo, es el que ha hecho fortuna– todas las terceras menores, los semitonos y sus correspondientes inversiones (sextas, novenas, etc.) generados por dicha serie son funcionalmente equivalentes: pero la realidad es que debe contestarse negativamente en la medida en que en el dodecafonismo serial, del que la obra en cuestión es uno de los más cualificados exponentes, las transposiciones de la serie juegan un papel en cierta medida equivalente al de las modulaciones en la música tonal, de modo que trabajar con una forma u otra genera equívocos armónicos, que es justamente la base de la que la obra extrae su dialéctica formal.

La interválica y la rítmica (y sobre todo ésta última) son los elementos identificativos de los monemas musicales: la total disparidad entre dos versiones de una misma célula interválica a las que se aplican diseños rítmicos dispares genera monemas enteramente ajenos unos a otros pese a tratarse de idéntica combinación fonemática. Por ejemplo, los sintagmas a1b1 y a1b3 del ejemplo nº 4 se transformarían en otra cosa por completo diferente de aplicárseles otro esquema rítmico:

Aquí radica la gran diferencia formal con el lenguaje. Música y palabra son articulaciones elaboradas a partir de la permutación de sonidos elementales que se desarrollan temporalmente en una sucesión determinada, pero en el caso de aquélla, el tiempo no es un simple transcurso en el que los sonidos se subsumen sin tener que dar cuenta de otra cosa que de su ordenación, sino que se trata de una magnitud reglada consustancial con la propia materia musical: el tiempo de la música es un tiempo medido de modo proporcional sobre la base de una unidad concreta que en el caso del ejemplo nº 4 es la corchea (el “cromatismo rítmico” de Messiaen toma generalmente como base la semicorchea, que utiliza como “valor añadido”). Esa cualidad del tiempo musical como entidad estructural se pone especialmente de manifiesto al considerar nuevamente el problema de la repetición: los cinco Re con que se inicia el concierto para violín y orquesta de Beethoven de los que se hablaba líneas más atrás, pese a integrarse en un mismo monema y tener idéntica duración (una negra cada uno) son totalmente diferentes entre sí justamente por articular el tiempo de una forma concreta, privativa del discurso al que sirven de pórtico y contribuyen posteriormente a elaborar. La acentuación, derivada de su posición dentro del compás y diferente para cada uno de ellos, les otorga un sentido funcional individualizado. El contenido fonemático se mantendría idéntico, pero el monema se transformaría en otro diferente si lo desplazásemos, por ejemplo, una parte hacia delante:

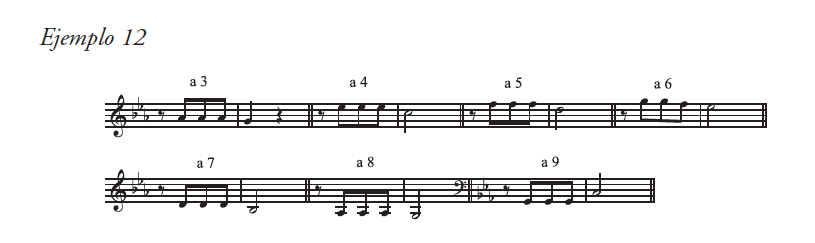

Tanto la carencia de denotación como la diferencia debida a la configuración rítmica hace que de un mismo grupo fonemático, por simple que éste sea, puedan obtenerse una cantidad elevadísima de monemas musicales. De hecho, una figura temática cualquiera puede constar de monemas diferentes, aunque sean estructuralmente equivalentes y se encuentren (como en el ejemplo de Schubert) estrechamente emparentados:

En este celebérrimo ejemplo se condensa toda la materia temática de la obra. El aspecto más fascinante de su arranque no es ya el modo en que se pone en escena una familia única de monemas, sino la manera en que el elemento rítmico (y no otra cosa) fuerza al oyente a identificar como pertenecientes a ella otros monemas que no lo son, bien porque el intervalo que articulan no es el mismo, bien por el cambio de sentido de descendente a ascendente, como sucede en el último de los presentados seguidamente: todos ellos proceden de los treinta primeros compases de la obra.

El fenómeno de similitud (o equivalencia) temática de todos estos monemas pese a ser distintos se asemeja al de las derivaciones de las unidades significativas del lenguaje, tales como las formas de diminutivos, aumentativos o cambios de género de los substantivos: de un término como perr-o podemos obtener numerosas voces derivadas: perr-a, perr-ito, perr-azo, perr-ezno o perr-era son conceptos que remiten al animal, pero otros como perr-ona (cierta moneda), perr-una (cierto tipo de torta) o perr-oquete (un término de náutica referente al aparejo), suponen significaciones disímiles y líneas de connotación independientes. Pero en la música no sucede así: su carencia de significación permite que todos los monemas destacados en el ejemplo 12 se lean por parte del oyente como si el tema inicial estuviese contenido en cualquiera de ellos, pese a tratarse de monemas distintos. La música, en razón de su naturaleza asemántica, puede servirse de la diferencia como si fuera una similitud: la constancia del dispositivo rítmico suele ser el más poderoso agente operativo para materializar esa aparente contradicción. Por lo demás, cada modulación, cada cambio armónico, cada trasposición, genera nuevos monemas en una misma familia: tema y monema no son la misma cosa (como tampoco lo son monema y palabra). El acercamiento lingüístico evidencia con especial claridad la naturaleza de la función temática en el discurso musical: un tema es un objeto sometido a constantes modificaciones que, no obstante, provoca el espejismo de la identidad sustancial entre todas ellas: se diría un organismo vivo y en movimiento que ofreciese una apariencia diferente en cada punto del tiempo pero que mantuviese una suerte de esencialidad inmutable y trastemporal. Un tema, como una palabra, debe ser siempre reconocible e identificable, es un objeto sonoro que asume una suerte de carga semántica –quiérese decir: la que corresponde a su función estructural dentro del discurso– pero esa reconocibilidad no obliga a que aquél posea, como en el caso de ésta, una forma invariable y definitiva. Un tema puede constar de uno o más monemas que, a su vez, producen la correspondiente familia que los engloba y que, como en el ejemplo de Schubert, dirige sus asociaciones sintagmáticas: todas las unidades susceptibles de conmutarse entre sí forman un paradigma.

De acuerdo con la directriz armónica, en cada punto del discurso un monema de los que integran una familia puede conmutarse con otros, pero esa conmutación no será posible en cualquier instante, sino tan sólo en aquéllos compatibles con la marcha armónica. Como sucede con la línea argumental en una narración, esa conmutación debe rendir cuentas tanto a su futuro como a su pasado. La armonía –entendiendo este término en su sentido más amplio: la relación entre las diferentes simultaneidades y su dialéctica con las dimensiones horizontales de la música– es la materialización de la flecha del tiempo en el discurso musical. La armonía se comporta como una suerte de función entrópica.

El valor suprasintagmático, de unidad superior orgánicamente significativa (o más bien, de paradigma en constante renovación), es lo que diferencia un tema de un monema o un conjunto de ellos. Un tema es algo que puede evocarse in absentia, como mera alusión, al presentar tan sólo alguno de sus elementos característicos: un monema sólo puede identificarse consigo mismo. Pero, y dado que el sinfonismo se basa justamente en explotar hasta sus últimas consecuencias las posibilidades de reconocibilidad de un tema cambiándolo de tonalidad o de ritmo, descomponiéndolo y recombinándolo en otro orden, el número de monemas y de unidades sintagmáticas que una misma estructura temática puede llegar a contener es, virtualmente, incalculable. En su sentido más profundo (es decir: el sentido en que lo entendieron compositores como Haydn, Beethoven o Wagner), un tema no es un motivo, ni una figura, ni una melodía, sino el conjunto de todos los conjuntos de familias de los diferentes monemas, sus transformaciones y sus trasposiciones, así como las leyes internas que gobiernan tales procesos: un conjunto conexo, en la medida en que dos instantes cualesquiera siempre están conectados a través de líneas que pertenecen al propio conjunto. La interrelación entre tema y forma es absoluta: los dodecafonistas vieneses (pero también Bach) lo comprendieron mejor que nadie. Obras como Die Kunst der Fuge es, en último extremo, una monumental (¡y abrumadora!) estructura temática unitaria. Un tema es una suerte de algoritmo que se actualiza de modo parcial en cada uno de sus instantes.

Todas estas consideraciones resultan obvias contempladas desde la perspectiva de la música, pero no lo son tanto desde la del lenguaje: determinar con precisión las diferencias que mantiene con éste permite valorar en toda su dimensión las similitudes que con él guarda, la más importante de las cuales corresponde al mecanismo de segmentación de sus elementos constituyentes. Un mecanismo que se establece en diferentes escalas, más allá incluso de la doble articulación específicamente lingüística. En el ejemplo de Schubert ya considerado, resulta obvio que cada uno de los “versos” está rigurosamente escandido en dos partes iguales de dos compases cada una para los dos primeros, mientras que el tercero, que es donde se produce la modulación, funciona como una unidad que solamente revela su sentido en el compás último, cuando se produce la resolución (sorprendente, por otra parte) sobre mi mayor. Por su parte, el cuarto verso regresa a la misma segmentación de los dos primeros. De este modo, cabe definir nuevas unidades suprasintagmáticas: las correspondientes a cada dos compases (versos 1, 2 y 4) y la que abarca los cuatro compases del verso 3. Ni que decir tiene, cada uno de tales versos corresponde a lo que, tradicionalmente, se denominaría semifrase. Las dos primeras forman el antecedente y las dos sucesivas, el consecuente melódico: el grado suprasegmental puede extenderse a escalas mucho mayores que en la palabra, tanto por la carencia de significado como por el principio de repetición implícito en el proceso de construcción melódica. De este modo, cualquier melodía, en tanto que estructura sintácticamente compleja, puede entenderse como un grupo sintagmático único que, si bien manifiesta articulaciones internas, posee un incuestionable sentido individual: esa analogía lingüística permite comprender el porqué de la sensación, tantas veces señalada, de que la melodía, mientras se desarrolla, pareciera estar sonando en su integridad, se diría que condensada en cada nota como si aboliese la noción de transcurso. En tanto que unidad discursiva mínima, una melodía es comparable a una escena dramática: por eso, la melodía pareciera instaurar una especie de presente continuo. En la realidad de su escucha, la melodía (considerada como una sinécdoque del discurso musical) es el único ámbito donde, por emplear un símil tomado de la narratología, tiempo real y tiempo diegético coinciden: lo que caracteriza a la música frente a la literatura es su absoluta imposibilidad para la elipsis.

La música es la proyección en el tiempo de una planimetría estática (la partitura) en donde la duración viene sustituida por la distancia («zum Raum wird hier die Zeit«, como afirma Gürnemanz en el primer acto de Parsifal), haciendo posible superponer en la mirada momentos muy lejanos entre sí: la memoria es el territorio donde esa planimetría en movimiento debería reconstruirse (cosa que en la realidad de la escucha resulta, cuando menos, problemática: ¿qué oyente, incluso el muy avezado, es capaz de descifrar las estructuras en espejo o los cánones cancrizantes de ciertas obras de Bach o de Webern sin haber explorado previamente la escritura de las mismas?). La escucha es siempre irretornable, y es esa condición la que otorga a la música su razón de ser más profunda, su tragicidad. El comienzo de la reexposición en la sonata clásica sirve, no para que la música regrese a su inicio sino, justamente, para destacar el diferente peso semántico de un mismo objeto significante (lo que en lenguaje académico denominamos primer tema) al rearticularse de modo literal tras sufrir una cierta cantidad de avatares armónicos y formales, investido a un tiempo tanto de la tensión acumulada en la fase de desarrollo como de la capacidad de liberarla con posterioridad: lo que fue el inicio del discurso se revela luego como el pórtico de su clausura. La flecha del tiempo es la línea directriz del algoritmo temático y de su sentido estructural.

En música, la repetición sirve, paradójicamente, para que el objeto sonoro asuma sentidos opuestos. La repetición no define igualdades, sino yuxtaposición de láminas de tiempo mutables e interrelacionadas. La música se articula a través de oposiciones que, en cada instante, definen paradigmas en perpetua transformación que la memoria registra como contrastes de texturas: al igual que en el lenguaje, un mismo dispositivo sintagmático puede determinar paradigmas diferentes. Una textura de acordes (vertical) puede emplearse como oposición a otra polifónica (horizontal), pero ésta última puede oponerse a otra igualmente horizontal de diferente naturaleza (como una melodía acompañada), mientras la primera puede oponerse a otra igualmente vertical pero –por ejemplo– en valores más largos: la densidad en aquel caso o el movimiento en éste cobran énfasis de modo alternativo de acuerdo a su respectivo lugar temporal. En la escucha, la música se comporta como un sistema de oposiciones que alcanza sentido únicamente en función del orden de ingreso y de retorno de sus elementos: la música es la realización en el sonido de un juego cambiante de exclusiones recíprocas cuya estabilidad en el tiempo resulta deliberadamente precaria. Cabría recordar la magnífica definición de la música debida a André Boucourechliev: la música es un sistema de diferencias que articula el tiempo según la categoría de lo sonoro.

Al no hallarse lastrada por la denotación, e invirtiendo la paradoja expuesta más arriba, la música puede servirse libremente de la identidad como si se tratase de una diferencia, en virtud de la obligada inscripción de sus elementos en lugares irrecuperables del movimiento temporal. La equivalencia poética de este fenómeno es lo que conocemos cono anáfora: cada nueva reaparición del verso a las cinco de la tarde en el inmortal poema de Lorca añade un plus de dramatismo a la sucesiva y cada una de sus veinticinco repeticiones es rigurosamente distinta de las restantes (como muestra, de un modo germinal, la figura de cinco Res ya comentada). Desde el punto de vista del significado, tanto en la poesía como en la música (y teniendo en cuenta el modo restringido con que dicho término puede aplicarse a ésta) no tiene sentido hablar de repetición, pese a estar, una y otra, construidas mediante repeticiones.

Segmentación, conmutación, repetición: tales son las bases gramaticales de lo musical, dialécticamente relacionadas con el modo en que el tiempo se ve articulado en su discurso. Su incomparable variedad enunciativa es la consecuencia de su renuncia a toda significación extraña a su propia materialidad, a su abstracción. La música, en sí misma, siempre es música absoluta, geometría temporal de las frecuencias audibles sometida a una organización discursiva basada en algoritmos temáticos. Es bien conocido el pensamiento de Stravinsky: en su estado puro, la música es una especulación libre: lo que cuenta es la ordenación de la obra, su cristalización, que los elementos dionisíacos que brotan en la mente del compositor sean controlados y dominados. Para el compositor, la música es asunto de técnica, cultura y conocimientos: la emoción es asunto de los oyentes. Como el lenguaje, la música opera con sonidos, no tiene otro ámbito material sino el sonido mismo: no actúa mediante emociones ni pretende expresarlas pero, por la naturaleza enigmática de sus enunciados, no puede ser aprehendida sino a través de la emoción. Recordemos a Jorge Luis Borges: la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo: esta inminencia de la una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético. Como la pantalla blanca freudiana, la música es el ámbito proyectivo por excelencia donde las fantasías del sujeto naufragan en ese espejo sin fronteras que es la superficie inefable de lo sonoro: en ese vacío final se cifra y se establece su ilimitada capacidad de seducción. Si el lenguaje, en su definitivo límite, está emparentado con la música es porque ésta, en el abismo del significante, permite al sujeto captar una forma temporal deshabitada de significado. La música ejecuta un sentido, es decir, marcha en una dirección imprevisible y múltiple cuyo término no es otro sino el silencio: de ahí la demanda proyectiva, que en el oyente se articula como la nebulosa criptografía de una palabra que, por definición, jamás podrá ser pronunciada.

APÉNDICE

Tema del segundo movimiento (Andante) del Cuarteto en la menor D.804 de Franz Schubert

(1). Los toques de la infantería española fueron compuestos por Manuel Espinosa de los Monteros (1730-1810) en 1761 y adoptados como oficiales en las ordenanzas militares de Carlos III de 1774.

(2). En francés, el segmento conmutable –ère aparece en los tres términos: père, mère, frère (padre, madre, hermano, respectivamente).

(3). Lógicamente, fonema y letra no son la misma cosa (una misma letra puede representar sonidos diferentes o, incluso, carecer de él, como la u, muda en palabras como guerra o querer) aunque en nuestro ejemplo coincidan, sin otra excepción que la palabra hosca (huraña, arisca), cuya escritura normalizada permite destacar tal diferencia.

José Luis Téllez. Enero 2010