Zum Kino wird hier die Oper

(Parsifal según Syberberg)

Dentro del cine de factura operística, el Parsifal de Hans Jürgen Syberberg supone un ejemplo altamente singular: se trata de la última pieza de la Trilogía Alemana, tras Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972) y Hitler, ein Film aus Deutschland (1978). Realizada en 1981, se exhibió por primera vez fuera de concurso en el Festival de Cannes de 1882, coincidiendo con el centenario del estreno de la ópera. La cinta es una propuesta excepcional, en el sentido de que no se trata del registro de una representación de la obra wagneriana, sino de un hecho fílmico en sí mismo que la toma como base – esto es: cuya banda sonora coincide íntegramente con ella – a partir de la cual elabora un complejo trabajo iconográfico y escénico imposible de reproducir en un teatro convencional pero que conserva de éste la idea de la limitación espacial e, incluso, una cierta claustrofobia derivada de la deliberada carencia de horizontes paisajísticos. Rodada íntegramente en estudio (el Bavaria Atelier de Munich), el trabajo visual y escénico desarrollado en la cinta utiliza algo que, en su momento, fué una importante aportación técnica hoy de uso común (el Chroma Key) que permite proyectar un fondo variable tras la imagen de los actores situados ante un telón, normalmente de color verde, y que es un elemento iconográfico absolutamente sustancial en las dos primeras partes de laTrilogía.

No obstante, el empleo del sistema es relativamente restringido en Parsifal, ciñéndose a la aparición de fragmentos de El Jardín de las Delicias de El Bosco en la escena de las muchachas flores, de ciertas pinturas de Caspar David Friedrich (como La cruz en la montaña, durante la narración de Gurnemanz, El Templo de Jano en Agrigento, en relación con la conclusión de la ceremonia del Grial o Abadia en el robledalcon el regreso de Parsifal en el Acto III) o el decorado de Paul von Joukovsky (inspirado, a su vez, en el interior de la Catedral de Siena) para esas mismas escenas en la producción del estreno de la obra de Bayreuth (pero también la del primer acto de Die Walküre en la Tetralogía inaugural de 1876 o el del tercero en la producción de Patrice Chéreau para el centenario). Decoración modificada a su vez, en el sentido de mostrarse como las ruinas de sí misma (que no alcanzan su contextura original hasta el final del Acto I) en el comienzo del propio film.

La secuencia de créditos ya exhibe las principales líneas referenciales sobre las que se desarrollará el discurso posterior en que el texto visual se superpondrá al operístico. En el breve pregenérico, la imagen corresponde al rostro de Edith Clever (que más tarde encarnará a Herzeleide y a Kundry), encuadrado por una larga cabellera rojiza en una clara recreación de Amor y Dolor, la célebre pintura de Eduard Munch (que algunos denominaron El vampiro, sin la aprobación del artista): la cámara desciende lentamente y vemos que el personaje, en lugar de la cabeza de un hombre, tiene en sus manos una especie de gran bola de cristal cuyo interior resulta indiscernible. Ésa misma imagen será la que concluya la película: sólo entonces se hará visible que el contenido corresponde a una maqueta de la Festspielhaus de Bayreuth, el teatro ideal de Wagner para el que Parsifal fue compuesto y que, como se sabe, mantuvo la exclusividad de su interpretación hasta que en 1913 expiraron los derechos: en último término, el resumen mítico, visual y poético de la obra no es otra cosa sino el espacio de su propia representación. La imagen, especie de paréntesis que abarca la integridad de ella, inscribe así un comentario inequívocamente materialista acerca de cuanto habremos de ver y de cuanto ya hemos visto.

Tras el inmediato fundido en negro se escuchan los gemidos de Kundry en el comienzo del Acto III así como diversos momentos del ensayo de la obra como fondo de una serie de fotografías desperdigadas que muestran imágenes de la destrucción de Alemania tras los bombardeos aliados que se repiten a lo largo de los créditos del film. Tras ello, el bellísimo preludio instrumental comienza a sonar bajo la imagen de las ruinas del templo del Grial según la imagen del decorado de Joukovsky, pero en estructura corpórea: la representación se ha convertido en realidad, pero esa realidad es tan sólo una nueva forma de representación. Sobre ese fondo vemos a Parsifal niño y a Herzeleide que, ante un teatro de marionetas, observan la seducción de Amfortas, la herida producida por Klingsor y la substracción de la lanza. Los personajes presencian la representación de un pasado que decidirá su propio destino a través de una iconografía que sigue con fidelidad documental la del estreno de la obra: pero no los personajes de la ópera, sino los personajes del propio film, es decir, Michael Kutter y la ya citada Edith Clever que, doblados vocalmente por Rainer Goldberg e Yvonne Minton respectivamente, encarnarán en los tres actos sucesivos a Parsifal y a Kundry. Ni que decir tiene: la primera imagen de la pareja madre-hijo corresponde al amoroso beso de aquélla a éste.

Las alusiones visuales ya señaladas (y las numerosísimas que aparecerán a lo largo del film), enteramente al margen de la época ficcional de la ópera, se prolongan durante toda la representación, superponiendo un complejo sistema de sugerencias poéticas que transforman el texto. Por poner un solo ejemplo: en la conclusión del preludio orquestal, Herzeleide queda dormida mientras Parsifal niño parte con rumbo desconocido. La postura del personaje (que se repetirá al comienzo del Acto II) trae de inmediato a la memoria Silencio y Melancolía, la inquietante tela de Johann Heinrich Füssli, pero esa idea de la melancolía considerada como enigma regresará a través de otra cita diferente: los muchachos que portan en unas parihuelas el misterioso octaedro irregular (compuesto por seis pentágonos y dos triángulos) que ocupa la posición central de Melancholia, el célebre e inquietante grabado de Albrecht Dürer para incorporarlo a la procesión de los Caballeros del Grial (ahora en un tamaño reducido), en el final del primer acto. El objeto ya había comparecido fugazmente durante el preludio, reflejando en una de sus caras una lágrima que cae del ojo cerrado de la máscara fúnebre de Wagner hacia un pequeño estanque. De ese pozo del llanto emergerá Kundry en su aparición en el Acto I, en lugar de venir de los cielos, pese a que la mirada de los personajes que la esperan se dirija allí: pero a quien han visto en el correspondiente contraplano no es a Edith Clever, sino a la marioneta del guiñol ya referido. Durante el preludio ya habían desfilado igualmente el propio cisne abatido por Parsifal, convertido ahora en una estatua de sí mismo y la herida de Amfortas, sangrante y separada de su cuerpo que, sobre un paño oscuro, es llevada en una gran bandeja: ambos objetos se han transformado en una suerte de reliquias votivas, sacralizándose e incorporándose al ceremonial.

Klingsor, en palabras del propio Syberberg, es el símbolo de la perversión de las ideas y de las utopías que nos importan: libertad, democracia, socialismo, revolución, etc. En el arranque del Acto II, el personaje aparece ataviado con esa especie de largo abrigo de cuero negro característico de los oficiales nazis sentado en un trono bajo el cual están las cabezas de Nieztsche, de Marx y de Stalin (pero también la máscara de Wagner) y, más tarde, se vislumbrará al fondo una torreta de vigilancia similar a las de Auschwitz o Bergen Belsen. Por su parte, la conclusión del Acto I había mostrado por dos veces sucesivas al personaje correspondiente a la voz celeste que repite el texto de la profecía (durch Mitleit wissen, der reine Tor, que en la ópera debe cantarse en interno), como la portadora del cáliz que reproduce sendas estatuas de la portada de la catedral de Estrasburgo: La Féy La Sinagoga. El nazismo aparece así descrito como el enemigo de la cultura europea, de la que las grandes catedrales góticas constituyen algunos de sus más señeros paradigmas.

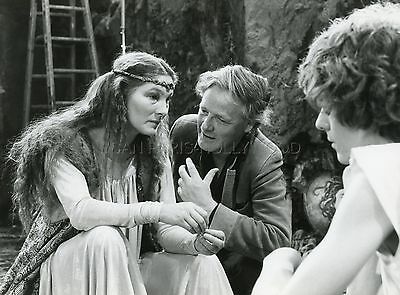

Un planteamiento como el descrito acaba acarreando, inevitablemente, pequeños juegos metalingüísticos: el doliente Amfortas, doblado por Wolfgang Schöne, está encarnado (muy bien, por cierto) por Armin Jordan, el director musical de la producción (el sufridor ejemplar, cabría decir), que en la última escena comparecerá, como no podía ser menos, sobre el mismísimo trono de Carlomagno que se conserva en la Catedral de Aachen. Tanto la realización musical como la actoral alcanzan un excelente nivel, del que sería injusto no destacar la excepcional interpretación correspondiente a Kundry: el largo monólogo del personaje en el Acto II, resuelto en un primer plano fijo de casi siete minutos, constituye un episodio fílmico absolutamente memorable. Robert Lloyd como Gurnemanz y Aage Haugland como Klingsor son los únicos cantantes que se doblan a sí mismos como actores.

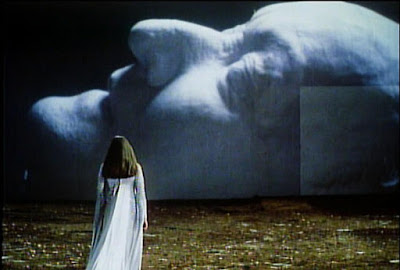

La máscara fúnebre de Wagner (de veinte metros de largo y cinco de alto), realizada en cartón piedra que semeja un convincente hormigón, sirve como receptáculo de la acción que se desarrollará en su interior, como si se tratase de un macizo montañoso (¿Montsalvat?) que albergara los espacios dramáticos. La máscara está dividida en varias partes que, según la acción progresa, se separan para dar paso a la cámara y acceder a los paisajes teatrales que oculta. La metáfora es obvia: todo acontece en la mente del compositor (y libretista). De hecho, cuando en la conclusión del Acto I Gurnemanz expulse a Parsifal del templo del grial (Dort, hinaus, deinem Wege zu!), éste quedará en un espacio indefinido en el exterior de la máscara.

Pero la idea más arriesgada de la realización fílmica consiste en el desdoblamiento de Parsifal en dos figuras, femenina y masculina, inmediatamente después del beso de Kundry: dos adolescentes que, conservando la voz de tenor, parecieran encarnar una especie de indisoluble unidad fraterna como la de Siegmund y Sieglinde en el Acto I de Die Walküre. El propio Syberberg ha hablado de una síntesis de lo femenino y lo masculino, pero desde la perspectiva del mito planteado por el propio texto operístico quizá resultaría más productivo entender freudianamente esta escisión como el terror de Parsifal a alcanzar la madurez sexual, para lo que se refugia en una especie de hipotética (e irreal) fase intermedia en que coexistiesen la identificación con la Madre y la identificación con el Padre sin atreverse a franquear el límite definitivo que habría de conducirle a la genitalidad adulta. Y resulta igualmente significativo que cuando empuña la lanza sea una figura masculina, pero cuando la clava en el suelo en las escenas iniciales de Acto III el personaje aparezca como mujer, ataviada no obstante con peto y pancera negros y un casco guerrero corintio, de los que será despojada por Kundry para acabar vistiendo un blanco peplo griego. De ahí el reproche hacia la propia ópera (y al romanticismo tardío que tan nostálgicamente encarna): se trataría de la visión desmitificadora de un texto del mayor contenido simbólico desde el punto de vista de la configuración del imaginario alemán que, desde los tiempo de Winckelmann, se ha investido a sí mismo como la Nueva Grecia, una visión tan admirativa como crítica hacia una obra, por otra parte, incuestionablemente inmortal gracias a la belleza inmarcesible y sublime de su música. En todo caso, el final es luminoso: ante el abrazo de los dos adolescentes en una suerte de unidad ficticia, Kundry, coronada, se tiende junto a Amfortas yacente, como si se tratase del sepulcro de la Pareja Primordial. Nostalgia de un mundo que sabemos irrecuperable, pero no por ello menos subyugante (que, en otro registro, puede remitirse también al cinematógrafo primitivo, ya desvanecido en época del rodaje).

El Acto III había comenzado con la misma bola de cristal del inicio del film cuyo interior es ahora visible, mostrando un laberinto de boj muy similar al que está trazado en el pavimento de la nave central de la catedral de Chartres, en cuyo centro se yergue un gran árbol que muestra ya los botones de su futuras hojas: el triunfo del inmaduro Parsifal ha permitido recuperar el sentido de la primavera, la resurrección del universo tras los padecimientos del invierno, la reconquista del rito que perpetúa el presente más allá de la apariencia de lo fugaz. Se comprende entonces el aspecto central del trabajo de Syberberg: se trata de recobrar el sentido original de la propia obra de Wagner, ésto es, el significado primigenio del Romanticismo como estética nutricia del texto, su conmovedora interrogación ante el enigma del Tiempo y de la Belleza, recuperar el sentido del mito original sin dejar por ello de dirigir una mirada crítica hacia él. Syberberg no pretende poner en escena la obra de Wagner, sino superponer a ella su propia mirada, respetando el texto de un modo absoluto: mirada fascinatoria, no hace falta decirlo, que se anega en su propio mirar. El propósito del realizador no es desmitificar el Parsifal wagneriano, sino, por el contrario, mitificarlo desde una perspectiva diferente, elevarlo al extremo de símbolo y compendio de una cultura: de ahí la heterogeneidad de esa pléyade de citas y referencias de todos los mundos y de todas las épocas que se asocian a la ópera potenciando hasta el máximo extremo el más recóndito de sus rincones. Parsifal como término de todos los horizontes poéticos y humanísticos de aquello que somos y que nos constituye como europeos, Parsifal como territorio a liberar del nazismo, pero también de ese wagnerianismo que actúa y se comporta como el culto de una religión inconfesada pero no por ello menos patológica, Parsifal como espejo en el que sublimar ese Romanticismo que ha sido la gran aportación de Alemania a la Historia de la Cultura, ese romanticismo degradado y pervertido en kitsch por parte, no ya del nacionalsocialismo, sino también de esa burguesía que lo apoyó, lo financió y que enmudeció ante su racismo, su barbarie y sus crímenes. De ahí que Syberberg plantee su lectura del testamento estético de Wagner como punto final de una trilogía cronológica cuyo arranque está en la Baviera católica finisecular que aboca hacia la catástrofe y en la que tan sólo un nuevo y recobrado aprendizaje de su más honda materia textual la puede redimir: no cabe un acto de amor más entregado y más lúcido, no ya hacia Wagner, sino a la propia Alemania, víctima de sí misma y de su propio ensueño degradado hasta la pesadilla, como el aportado por esta cinta doblemente ejemplar.

José Luis Téllez