Lo primero que viene a las mientes a la hora de recordar la figura de Pablo Sorozábal es la constatación de que se trata de un compositor cuyas obras escénicas hablan, a través de la música, del hombre abrumado por su circunstancia, ese hombre sumido en un mundo que le grita su condición miserable, como tan bellamente escribiera el inolvidable Manuel Balboa en un famoso artículo. El propio compositor, glosando dicho texto en su autobiografía, apostillaba: mi teatro lírico vá dirigido a la gente del pueblo, de un pueblo liberal, progresista e inteligente, a la gente no embrutecida, a la gente que quisiera ser culta y hace lo posible por lograrlo, a la gente que tiene espíritu y sensibilidad: en fin, a esa gente que también tiene su corazoncito, como dijo en frase inmortal un honrado cajista de imprenta.

Las palabras del músico resultan pertinentes tanto por definir sus propósitos artísticos como por señalar la estirpe en la que aspiraba a insertarse: ese cajista de imprenta es, como se sabe, el Julián de La verbena de la Paloma, la única muestra verdaderamente genuína del verismo dramático en nuestra música escénica finisecular, y esa referencia, amén de un guiño hacia su primer intérprete, Emilio Mesejo, que había trabajado en tal oficio, iba más allá, toda vez que ésa era también la profesión de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista (que entonces era un partido obrero y revolucionario) quince años antes del estreno del inolvidable sainete de Bretón y Ricardo de la Vega. En ese párrafo, Sorozábal, como se dice popularmente, no da puntada sin hilo. Un hilo que le conduce tanto a la más noble línea creativa de nuestro teatro cantado como a un horizonte de índole social, más aún que político.

Esa vocación estaba trazada en la mente del compositor desde sus mismos años de aprendizaje. Como se sabe, Sorozábal comenzó sus estudios en la Academia de Bellas Artes que la Sociedad de Amigos del País auspiciaba en su Donosti natal, formándose como violinista y ejerciendo luego esa profesión en la Orquesta del Kursaal, que durante los veranos se incrementaba con una parte significativa de la Sinfónica madrileña que dirigía Enrique Fernández Arbós, lo que le permitió adquirir un conocimiento instrumental de primera mano que le sería de gran utilidad posteriormente, no ya desde el punto de vista técnico, sino también estético, toda vez que el repertorio incluía mucha música perteneciente a la modernidad del momento, como la de Debussy, Stravinsky o Ravel. Música, sobre todo, francesa: París fue el norte para muchos compositores españoles que, como en el caso de Don Manuel de Falla, eran muy poco sensibles, por no decir francamente hostiles, hacia la música germánica (casi el único ejemplo realmente significativo en sentido contrario es el de Conrado del Campo): por ello es tan llamativo que Sorozábal elija Leipzig como lugar de ampliación de estudios. Pero es una elección de naturaleza más romántica que otra cosa, motivada por la fascinación que en su espíritu juvenil había provocado la lectura de los escritos de Schumann. Entretanto, se ha hecho un nombre como instrumentista y como compositor en ciernes gracias a sus estudios con Beltrán Pagola, al extremo de que Ramón Usandizaga, el hermano de José María, le encarga finalizar La llama, que había quedado inconclusa a la muerte de éste.

En 1917 se establece en la ciudad de Schumann (y de Wagner) para ampliar estudios gracias a una beca del Ayuntamiento y, posteriormente, a otra de la Diputación, estudiando contrapunto con Stephen Krehl (el autor de un famoso manual, traducido al español en 1930) y violín con Hans Sitt. Poco después se le presenta la ocasión de trasladarse a Berlin, para ampliar estudios en la Escuela Prusiana: los profesores de composición eran Hugo Kaun, Friedirch Koch y Arnold Schönberg. Sorozábal, sin dudarlo, elige al segundo: yo conocía algunas composiciones de Schönberg, pero no me gustaban, afirma en su autobiografía. Su pretendida atonalidad me parecía un experimento de laboratorio, un esnobismo muy cerebral. Para mí, si el arte no tiene calor humano no es arte. Podemos pensar lo que queramos de estas afirmaciones: es obvio que hay en ella tanta sinceridad como, probablemente, estrechez de miras estéticas. Pero lo importante radica en que esa elección se efectúa con un propósito preciso. Aún no ha compuesto música teatral, y su obra, hasta el presente, son piezas de naturaleza nacionalista ligadas al riquísimo folclore euskaldún (y más concretamente, al cancionero de Resurrección Maria de Azkue), pero hay una absoluta seguridad acerca de la clase de música que quiere producir y su vocación está ya perfectamente definida. No es un vanguardista, ni experimenta la menor atracción por el arte de naturaleza especulativa: la música que quiere hacer busca una relación emotiva, directa e inmediata con el público popular. Lo que persigue es la creación de una música de calidad capaz de ampliar el terreno de los referentes y las formas, pero cuya gramática sea, básicamente, tradicional, de cara a la eficacia de su inscripción en el imaginario del público más amplio. Forzando el sentido, cabría enunciar que Sorozábal persigue un arte proletario, casi una suerte de realismo socialista a la española capaz de articular un verdadero drama lírico popular (la expresión es del propio compositor) del que Adiós a la bohemia y el todavía inédito (¡a estas alturas!) Juan José constituirían ejemplos particularmente acabados. El caso particular de esa ópera chica (así llamada por cercanía con el género chico: una pieza en un acto de unos sesenta minutos de duración) que es Adiós a la bohemia constituye un verdadero paradigma que sintetiza lo mejor de toda su trayectoria. Se trata, sin discusión, de su trabajo más acabado, tanto desde el punto de vista argumental como musical, aquél en que mejor se expresa su sentimiento trágico de la vida, su falta de confianza en el porvenir, su visión desencantada de una realidad implacable para con las aspiraciones del artista pero también, por extensión, para el hombre común cuyo ideal se encuentra condenado al fracaso. Y también para la mujer que, carente de oficio y beneficio, no le queda sino alquilar su cuerpo, esa mujer personificada en Trini que, a la altura de 1931 en que la obra comienza a borrajearse, carece aún de derecho al voto ni al trabajo y a quien, de no dar con un hombre que la mantenga, no le queda más futuro que el hospital o el Viaducto[1], como ella misma canta en la conclusión de la obra. Adiós a la bohemiaes el texto más desgarrador (y también el más elegante, el más finamente trazado) que la ópera verista haya jamás producido. Y lo es, no ya por su humorismo entreverado y su ternura sino, y sobre todo, por su carencia de énfasis, por su negativa a ofrecer una tragicidad en primer grado, por la total falta de grandeza de sus personajes o, por mejor decir, por el modo en que su grisura ha sido elevada a la categoría de ejemplar. Trini y Ramón, pero también ese poeta sin nombre que presenta la pieza y que más tarde será rememorado en la conversación de los amantes otorgando al texto una dimensión pirandelliana (un personaje añadido con posterioridad al estreno que ha enriquecido de forma decisiva el juego del sentido), se convierten en genuínos héroes de una épica que nunca llegará a las páginas de la historia y que, todo lo más, no pasará de la crónica de sucesos. Y ello es así porque Sorozábal sabe expresarlos mediante una música inolvidable y llena de sensibilidad, esa música con que Trini rememora el primer encuentro con Ramón en un nostálgico vals o el magnético canto de las hetairas que se encomiendan a la luna antes de hacer la calle: una música que convierte a las meretrices que la entonan en verdaderas princesas de la noche. No hay en esta obra un solo grito, la menor destemplanza, la menor vulgaridad, el mas leve rasgo de brocha gorda (no lo hay en todo Sorozábal): el músico se vale de la panoplia verista para transfigurar a sus personajes y, al tiempo, logra su composición de estilo más avanzado, carente apenas de romanzas ni de formas vocales de estructura convencional (pero enriqueciendo el texto con una especie de fugato, el de la discusión de los pintores, totalmente ajeno al mundo de la lírica convencional) y desarrollando en una suerte de arioso continuo un texto en prosa que pocos (o quizá ningún) precedente tiene en el teatro musical español. Un teatro que es, realmente, nacional-popular, en el sentido más gramsciano del término. En Adiós a la bohemia Sorozábal logra un operismo de altísimo nivel penetrado por una especie depesimismo revolucionario (interpretando al rovescio la famosa consigna de Zhedanov), barojiano y realista.

Contemplada desde esta perspectiva, la música de Sorozábal es un verdadero triunfo. Una obra tan difundida como El manojo de rosas (que es, desde luego, uno de los títulos mayores del corpus zarzuelístico de todos los tiempos, amén de una indiscutible obra maestra) plantea, en una fecha tan poco apropiada para ello como 1934, una inteligente renovación del género, tanto por sus referentes de actualidad como por la incorporación de bailables de su presente histórico, marchando muy a contramano de lo que se hubiera esperado de un autor que andaba por entonces en la cuarentena: recordemos que los compositores de la República (es decir, la vanguardia musical del momento materializada en los dos Grupos de los Ocho, el de Madrid y el de Barcelona, identificado este último como CIC, Compositores Independientes de Catalunya) eran, hablando en términos generales, antizarzuelistas acérrimos, y que los zarzuelistas en activo se movían en otras dimensiones estéticas, bien fuera regionalistas, bien más cercanas a la opereta. El propio Sorozábal lo ha dicho muy atinadamente: desde el principio fui enemigo de la zarzuela “de alpargata”: pero no porque fuera “de alpargata”, sino justamente porque no lo era. Es esa falsificación de un género que podríamos denominar agropecuario (con sus obligados coros de lagarteranas, azafraneras, huertanas, murcianas, espigadoras y asimilados) lo que Sorozábal no soporta: la contradicción estriba en que los zarzuelistas entre los que por ejecutoria se inscribe eran, por decirlo con una simplificación casi caricaturescamente, de derechas, y don Pablo tenía otra clase de ideales políticos más próximos a los de los músicos de la Generación del 27, aunque careciera de afiliación oficial. Porque la realidad es que Don Pablo era un rojo. Un rojo espontáneo y vocacional. No un comunista o un anarquista militante, ni un afiliado a organizaciones de masas, pero sí un artista que sentía de un modo visceral la necesidad de trabajar los géneros populares con un sentido regeneracionista. Y era, sobre todo, un músico que supo poner su profesionalidad al servicio de la causa republicana de manera inequívoca, ofreciendo múltiples conciertos con la Banda Municipal tanto en el Madrid asediado por el fascismo como en el territorio levantino con el fin de allegar fondos para los hospitales de sangre (lo que le valdría un proceso de depuración y la prohibición de dirigir sus propias obras durante varios años tras el triunfo de los sublevados). Sorozábal había sido nombrado director de la Banda en 1936, a la muerte de su creador, Ricardo Villa, lo que le hizo fijar su residencia, ya de modo definitivo, en la capital, para general beneficio de sus habitantes: y alguna vez habría que escribir el elogio que merece esta formación cuasi-sinfónica por su impagable trabajo de divulgación de la mejor música en unos años en que los conciertos orquestales eran poco menos que un lujo, y por hacerlo con la mayor altura interpretativa. Aunque el recuerdo corresponde a una época muy anterior (la de los años de su aprendizaje de solfeo), todavía en 1936 resultaban adecuadas las palabras del maestro recordando esa primera etapa de su formación: hoy que el gramófono y la radio han hecho que la música suene constantemente en todas partes y a todas horas, es muy difícil darse cuenta de la importancia que tenía en aquellos tiempos y lo difícil que era poder escucharla. En aquellos tiempos y en los de la postguerra, sin ir más lejos.

En cualquiera de las obras de Sorozábal, la aspiración máxima no es el éxito (con serlo, lógica y legítimamente) sino la dignidad del producto, su capacidad para hablar al público en un lenguaje conocido que, al tiempo, contenga innovación y ofrezca categoría estética y en tal sentido puede decirse con razón que se trata (junto con Moreno Torroba) del último zarzuelista (y desde luego, el único con conciencia de clase), no tanto por su cronología como por su manera de afrontar la creación escénica buscando implicarse en la mejor línea autóctona: la de Barbieri y Gaztambide, pero también la de Bretón y Chapí. De este modo, la operación que implica una obra como la precitada La del manojo de rosas supone una puesta al día del género en dos frentes, el argumental y el estrictamente musical. Por una parte, se resitúa un modelo, el sainete lírico costumbrista, que, tras la muerte de autores como Chueca, Jiménez, Lleó, Soutullo o Vives y el evidente declive de José Serrano o Pablo Luna, era ya marginal, acercándolo a un tiempo contemporáneo con aviadores, chicas topolino, talleres mecánicos y obreros, si no concienciados, sí provistos de un innegable instinto de clase, que recriminan al protagonista el haberse hecho pasar por uno de ellos solamente para intentar seducir a la tiple (la ropa del obrero se hizo para trabajar/y no debe un señorito mancharla para conquistar, le cantan sus ex-compañeros de trabajo). Y por la otra, se introducen bailables de moda que, como el foxtrot o el charlestón, no contaban con el menor pedigrí zarzuelístico (amén de la formidable ocurrencia que supone abordar un dúo amoroso en ritmo de pasodoble, configurando uno de los números musicales más justamente famosos del repertorio). El resultado es especialmente feliz y de ello dá noticia el éxito de que la obra sigue gozando cada vez que retorna al escenario. Sin una sola mención a la política, La del manojo de rosas logra trasmitir una inconfundible (y saludable) fragancia republicana e igualitaria: en eso se asemeja a la casi coetánea versión de La verbena de la Paloma rodada por Benito Perojo en 1935, que es también una de las obras máximas de la cinematografía española de todos los tiempos.

La mezcla de estilos y de referentes es, si cabe, aún más acusada en Black el payaso, donde cualquier vestigio de la zarzuela costumbrista se ha desvanecido enteramente a favor de configurar un proyecto de opereta internacional (cuya referencia última es, sin embargo, operística: Pagliacci, de Leoncavallo). Como en el caso de Katiuska, la época es vagamente actual pero, como en tantas otras obras de ese género, la acción transcurre parcialmente en un país centroeuropeo ilusorio (¿existía en 1942 la menor posibilidad de hablar de la España del momento o, menos aún, de la Rusia revolucionaria?). Y como sucedía en La del manojo de rosas o en Katiuska, la música es extremadamente permeable a los bailables de moda (de moda en cualquier país que no fuera el nuestro), el shimmy, el tango, el cake-walk, el rag-time, por no hablar de la insólita idea de añadir los saxofones a la plantilla orquestal (se trata, probablemente, de la primera obra en España en incorporarlos): por cierto, que la opereta austriaca más o menos coetánea, la Oscar Strauss o Robert Stolz, fue incapaz de semejante puesta al día musical, pese a que allí la guerra la habían ganado los buenos.

Son los terribles años de la autarquía: si el pesimismo de Adiós a la bohemia corresponde a los estertores de una monarquía cómplice y La del manojo de rosas al alba esperanzada de una República que en poquísimos años fue capaz de aproximar España a Europa con una pujanza como aquí jamás se hubiera imaginado, Black el payaso, más allá de su aparente intemporalidad y su geografía ilusoria, simboliza, por encima de cualquier otra consideración, la pírrica conciencia de saberse vivo pese a todo, la magra felicidad de comprobar que la pérdida de la estabilidad o la ilusión vital son poca cosa al lado de comprobar que, aunque en condiciones menguadas con respecto a aquéllas a las que se tuvo legítimo derecho, la vida continúa. Una vida a la que no le queda otra alternativa sino refugiarse en el mundo de la farsa, del fingimiento, frente a la agresiva impenetrabilidad del territorio de los ganadores. En la distinción y variedad de su música, en lo irremediable de su peripecia y en su apariencia agridulce, Black el payaso complementa la amargura de Adiós a la bohemia a menos de una década de distancia, cuando -ahora sí, definitivamente- ya no queda espacio para otra cosa que sobrevivir. Como el La del manojo de rosas, en Black el payaso tampoco se habla una palabra de política, pero no es difícil descifrar la criptografía metafórica (y quizá también biográfica) de un atroz descalabro histórico y generacional. Black vuelve al circo como Sorozábal al teatro: al menos, podía seguir estrenando, aunque su nombre no pudiese figurar en los carteles ni dirigir musicalmente la representación y su obra no pudiese aparecer citada (y muchísimo menos, elogiosamente) en las reseñas y las críticas de prensa: algo parecido le pasó a un autor tan poco sospechoso de subversión como Benavente, vergonzantemente designado en los carteles de la época como el autor de “La malquerida”: ¡y éso que se trataba de un premio Nobel!. A otros ni siquiera les cabía ya esa posiblidad. Un comentario del músico referido a la época de composición de la obra, es luminoso, en su voluntad de resistencia: me hice a la idea de que a mis cobardes enemigos les tenía que vencer con mi producción, escribiendo obras de gran calidad a la que ningún otro compositor pudiese llegar. En el gesto desafiante de White invitando a Black a retornar a su antiguo oficio late aún una cierta forma de esperanza: la de poder presenciar, algún día, la desaparición del dictador acribillado por sus propios médicos. Al menos, Sorozábal alcanzó a contemplarlo.

La inscripción de la música de Sorozábal en el imaginario popular ha llegado realmente lejos: muchos números de sus obras han quedado, y quedarán para siempre, en el repertorio de todos los cantantes, con independencia de que cultiven o no el género zarzuelístico de manera habitual. Tal sucede con la romanza de La tabernera del puerto, algazara de tenores, o con la de la propia Ascensión en La del manojo de rosas (“no corté más que una rosa en el jardín del amor”), con la de La isla de las perlas (“no me quiere la mujer que yo quería”) o el espléndido dúo amoroso de Black el payaso. En cualquier caso se trata de piezas inolvidables, marcadas para siempre en la memoria tanto del público más popular como del intérprete más encopetado, del degustador más exquisito como del aficionado menos exigente. Una inscripción que ha alcanzado incluso dominios extramusicales, pero no por ello menos significativos: ahí están las famosas botas de goma que se han quedado para siempre con el nombre de katiuskas en razón de su presencia en la opereta de semejante título (que fue, por cierto, su primer gran triunfo), del mismo modo que cierto tipo de chaqueta de punto ha pasado a denominarse entre nosotros rebeca, a cuento de formar parte del vestuario de Joan Fontaine en el film homónimo de Alfred Hitchcock. Hay que tener mucha ropa (como diría Barbieri) para lograr resultados así. Y Don Pablo la tenía. Vaya si la tenía.

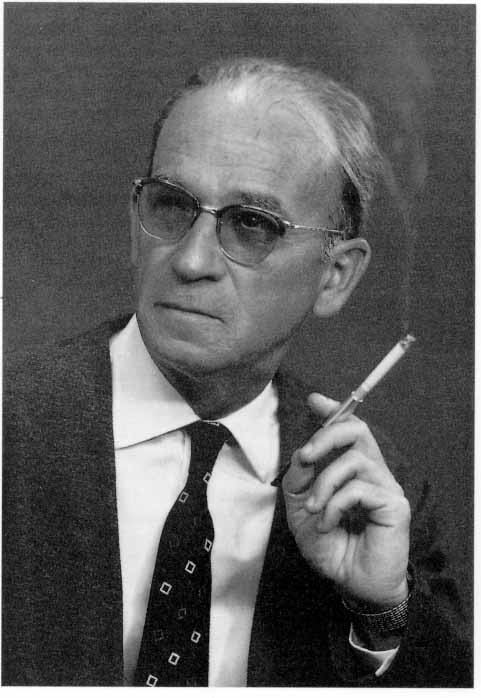

José Luis Téllez

[1] El Viaducto sobre la madrileña calle de Segovia fue (y todavía sigue siendo) uno de los lugares preferidos por los suicidas capitalinos. Ese aspecto trágico del popular puente urbano fue magníficamente expresado en Cielo negro, el excepcional film realizado por Manuel Mur Oti en 1951.