Rossini: artificio y verdad

Sade, Leopardi y Rossini, cada cual por su parte, son un primum. Cada uno de ellos se fundamenta tan sólo en sí mismo: sus raíces no son naturales, sino buscadas.

Gianpiero Cane

Rossini no corresponde al modelo del artista del XIX: jamás pensó en sí mismo en términos románticos, buscando la unidad final entre su vida y su obra. Enemigo de la emotividad en primer grado y de su agitación engañosa, sus personajes trágicos traslucen siempre una dimensión arquetípica que, si bien les confiere una cierta despersonalización individual, les otorga a cambio una grandeza serena que les trasciende y les proyecta sobre un horizonte diáfano ante el que sus figuras se inscriben con plenitud e intemporalidad, revelando con nitidez la índole de sus sentimientos: en tal sentido, hasta los canallas, cuando aparecen en sus óperas, son susceptibles de asumir una incuestionable grandeza. En cierto modo, Rossini (y sobre todo, el Rossini serio) está mucho más próximo a Gluck que a Mozart (incorporando plenamente, eso sí, su lección armónica e instrumental): su originalidad, como bien ha escrito Alberto Zedda, reside en reinsertar en la tradición europea un lenguaje (el del virtuosismo vocal) que se había estancado en la trivialidad de la mera fórmula.

Esto dicho, y con independencia de otras matizaciones, hay que afirmar que el romanticismo operístico nace con La donna del Lago, y ello por dos razones. Primera, porque se trata del ingreso de Walter Scott, no ya en la ópera italiana, sino en la ópera del continente: al parecer, The Lady of the Lake le había sido dada a conocer a Rossini en una traducción francesa por Désiré-Alexandre Batton (1798-1855), compositor galardonado con el Premio de Roma (donde escribía Vellèda, una ópera sobre Les martyres, de Chateubriand) en 1817, en los días preparatorios de Adelaide di Borgogna. Al entregar el texto al libretista Andrea Leone Tottola (1765-1831, poeta oficial del napolitano Teatro San Carlo y co-creador de Mosè in Egitto, Ermione y Zelmira, además de la obra que ahora nos ocupa), Rossini, probablemente sin mayor conciencia de ello, abría una trocha por la que rápidamente se internarían de Boïeldieu a Flotow y de Marschner a Pacini para desembocar en Donizetti, cuya última y definitiva versión de The bride of Lammermoor (precedida por las de Carafa, Rieschi y Mazzucatto) constituye el paradigma absoluto del melodrama romántico italiano. Se abría así un nuevo ámbito dirigido hacia la valoración argumental de la Historia (pero no de la historia antigua, sino de un más inconcreto pseudo-medievalalismo) en la medida en que ésta pueda invocarse como leyenda: de hecho, el referente del poema es un nebuloso James V de Escocia, que Scott transfigura como Fitz-James (y que Tottola vulgariza no poco al transformarlo en Uberto), junto a una geografía precisa y fuertemente connotada: el monte Sterling y el lago Katrine. Era la primera vez que Rossini ponía su atención en la literatura de sus contemporáneos (The Lady of the Lake se había publicado en 1810, y la traducción francesa en 1813) y, tratándose como se trataba del músico italiano más importante y reconocido, esta actitud no podía por menos que incidir en la creación de sus colegas y orientar los gustos del público.

Y segunda: porque, sin abandonar su estilo apolíneo, Rossini sienta las bases del futuro melodramma, no ya de Bellini, Mercadante y Donizetti, sino también de Verdi a través, exclusivamente, de la música y de sus relaciones formales internas (entre ellas, la relación simbólica entre tonalidades, que en la trilogia popolare del músico de Busseto alcanzará un rango trascendental), transfigurando el arabesco acrobático en expresión del sentimiento sin que, al tiempo, pierda un adarme de su dignidad olímpica. Ni enteramente romántica (por su distancia respecto a la caracterización individual de sus figuras) ni enteramente dieciochesca (por no sujetarse a un modelo predeterminado de aria, buscando en cada caso una formalística particular que privilegia los conjuntos e integra episodios independientes en unidades más amplias, como sucede con el magnífico dúo/terceto/coro del Acto II), la obra de Rossini no es ni reaccionaria ni revolucionaria, sino algo quizá más difícil: revitalización plena de un tipo de escritura que parecía irremediablemente marchita. Alessandro Baricco lo ha expresado muy gráficamente al afirmar que Rossini refuta el melodrama burgués desde su interior, al descubrirse a sí mismo como un habitante del XVIII.

La imago del romanticismo que La donna del Lago introduce en la ópera europea corresponde a una concepción de la naturaleza —en la que, aunque excesiva, resulta irresistible la tentación de ver un modelo anticipado de Guillaume Tell— exótica y puramente paisajística. Una naturaleza hecha de niebla, bosques, lagos, claros de luna, castillos, diálogos de trompas lejanas fuera de escena y trajes populares (escoceses): La donna del Lago convirtió Escocia en una especie de La Meca del romanticismo (como atinada y humorísticamente escribe Fedele d’Amico en su magnífico estudio de esta ópera) aportando un prototipo iconográfico sin precedentes en el imaginario burgués del momento y no sólo en el teatral: ahí está una de las obras maestras del Mendelssohn sinfonista para atestiguarlo (Rossini, según el testimonio de Ferdinand Hiller, admiraba profundamente al autor de la Sinfonía Escocesa, con quien había tenido amplia ocasión de departir y escuchar al piano en diversos encuentros en Frankfurt, cuando Mendelssohn asumió la dirección de la Sociedad Ceciliana: admiración y afecto, por cierto, plenamente correspondidos).

La donna del lago constituye así una verdadera singularidad, no sólo en la creación rossiniana, sino en el propio teatro lírico de su época: él mismo debía de ser consciente de lo que esta obra suponía en su carrera, en la medida en que pensó presentarla en la Opera parisina aprovechando que, como otrora en Nápoles, podía disponer de una buena orquesta, un nutrido conjunto coral y una decoración cuidadosamente elaborada, aunque finalmente el proyecto no se llevó a término por la imposibilidad de encontrar una contralto adecuada para el papel de Malcolm. Según Giuseppe Radiciotti, en 1843, cuando ya había abandonado la composición operística hacía más de una década, aún respondía a una solicitud de la Opera de París con una nueva proposición de subirla a escena, aprovechando ahora la presencia de Rosina Stolz. Es obvio que, para su autor, La donna del lago asumía una significación particular.

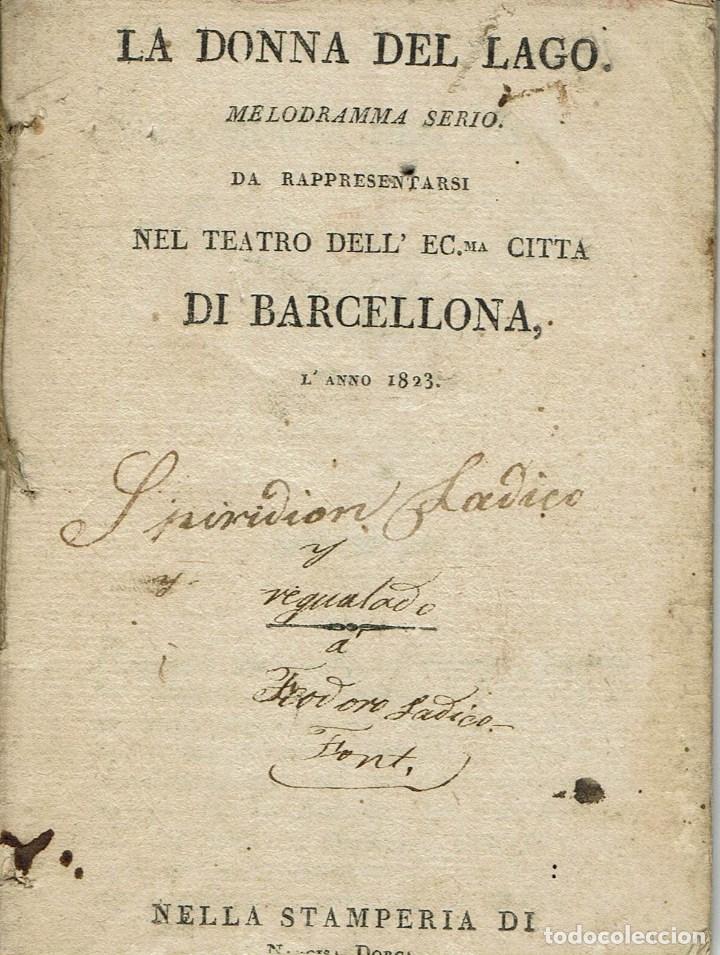

Tras su estreno en el San Carlo (del que Stendahl nos ha dejado una crónica tan precisa y divertida como fantasiosa, toda vez que no asistió a la histórica sesión del 24 de septiembre de 1819, sino a una de las doce representaciones que le sucedieron, aunque el fracaso inicial y su posterior triunfo están atestiguados por las críticas del Allgemeine Musikalische Zeitung y del Dresdner Abendzeitung), La donna del lago hizo rápida fortuna: en 1821 se presentaba en Milán, Munich y Dresde (donde fué vista por Weber, que no dejaría de tomar nota en su Der Freischütz), al año siguiente viajó a Lisboa y a Viena, en 1823 a Londres y Barcelona (Teatro Principal), en 1824 a Paris y a San Petersburgo, llegando a Madrid en 1828 (Teatro del Principe, con Marietta Alboni, Adela Cesari e Ignazio Passini), a Nueva York y Mexico en 1833 y a Trieste en 1860, donde acaba su periplo en el XIX. Fué, de lejos, una de las escasas obras del Rossini serio que casi llegó a rivalizar en popularidad con sus obras buffas antes de entrar en un olvido del que solamente ha sido rescatada en épocas recientes: por Tullio Serafin en Florencia en 1958, con Rosanna Carteri, Irene Companeez y Cesare Valletti y once años después, en el Covent Garden (Kiri Te Kanawa, Gillian Knight, Maurice Arthur). En 1970, en la RAI de Turin, se escuchó con la Caballé, Julia Hamari y Franco Bonisolli dirigidos por Piero Bellugi en versión de concierto y cuatro años más tarde regresaría a la escena con la inolvidable Angeles Gulín, junto a Jane Berbié y Pietro Botazzo, en el Comunale de Bolonia. Finalmente, y con la histórica versión dirigida por Maurizio Pollini en el Teatro Rossini de Pesaro en 1981 (con Lella Cuberli, Martine Dupuy y Philippe Langridge), La donna del lago asumía su definitiva fisonomía (lo hecho hasta allí estaba plagado de cortes e inserciones espúreas: una práctica de la que el propio compositor no siempre fue inocente) en la edición crítica de H.Colin Slim auspiciada por la Fundación Rossini. Los intérpretes primigenios fueron Giovanni David (Uberto), Michele Benedetti (Douglas), Andrea Nozzari (Rodrigo), Isabel Angeles Colbrán (Elena), Rosmunda Pisaroni (Malcolm), Maria Manzi (Albina), Gaetano Chizzola (Serano) y Massimo Orlandini (Bertram). La dirección escénica era de Francesco Tortoli y la musical de Giuseppe Festa, con Rossini al cembalo (en realidad, un fortepiano). Todos los intérpretes están indisolublemente ligados a la producción seria rossiniana: Giovanni David, (1790-1864) estrenó Il turco in Italia (Don Narciso), Otello (Rodrigo), Ricciardo e Zoraida (Ricciardo) y Zelmira (Ido); Rosmunda Pisaroni (1793-1872), Ricciardo e Zoraida (Zomira) y Ermione (Andromaca) y Andrea Nozzari (1775-1832), Elisabetta, Regina d’Inghilterra (Leicester), Otello (Otello), Armida (Rinaldo), Mosè in Egitto (Osiride), Riccardo e Zoraide (Agorante), Ermione (Pirro) Maometto secondo (Paolo Erisso) y Zelmira (Artenore). En cuanto a la Colbrán (Madrid, 1785- Bolonia 1864), primera esposa de Rossini y prima donna assoluta del San Carlo, protagonizó todas las óperas napolitanas del compositor (salvo la buffa La gazetta), especialmente escritas para su pasmosa voz (que en sus buenos momentos llegaba del Sol grave al Mi bemol sobreagudo con perfecta homogeneidad y agilidad en todo el registro) y sus excepcionales condiciones escénicas.

Como en tantas ocasiones, La donna del lago es, a partes iguales, un fruto del azar y de la necesidad (o sea, de la prisa). Domenico Barbaja, empresario de los tres teatros de la capital partenopea y creador de una empresa de juego de ruleta que actuaba en el vestíbulo y los salones de buena parte de los coliseos italianos (lucrativo negocio al que se asoció Rossini y que, junto con un patronato ad hoc servía para sustentar económicamente los espectáculos), había contratado con Spontini la composición de dos óperas para la temporada 1819-20, pero en mayo éste canceló el encargo arguyendo primero las dificultades de una nueva producción de Fernand Cortez en París y después la invitación de Frederick Wilhelm II de Prusia para trasladarse a Berlín, cosa que pudo hacer impunemente merced a la presión que sobre el Principe Ruffo de Castelcicala, embajador a la sazón de Napoles en la capital francesa, ejerció el propio monarca. El encargo pasó parcialmente a Rossini, que aceptó escribir una ópera con fecha del 24 de julio: el 20 de septiembre, los cantantes estudiaban ya sus partes. Tal premura obligó al músico a contratar a un colaborador (cuyo nombre ignoramos) que escribió los recitativos y el aria Taci, lo voglio, encomendada a Douglas. Barbaja, de humildísimo origen, tenía un extraordinario sentido artístico (amén de comercial) y su gestión en Nápoles, que se extendió durante treinta años a partir de 1809, dotó a la ciudad del más alto nivel musical, contratando a los mejores coreógrafos, cantantes, instrumentistas y compositores. De hecho, en su primera temporada como empresario la orquesta del San Carlo era ya la mejor y la más nutrida de Italia, con 37 violines, 5 violas, 4 violonchelos, 7 contrabajos, maderas a tres y metales a dos, serpentón, arpa y dos percusionistas: en esa misma época La Scala contaba con 25 violines y vientos a dos, y un teatro como el Argentina de Roma (donde tuvo lugar la première de Il barbiere di Siviglia) tenía un conjunto instrumental que, en total, no llegaba a cuarenta profesores.

El comienzo de La donna del lago es un significativo ejemplo del estilo, digamos, “experimental” que Rossini pudo desarrollar en su periodo de Nápoles. La obra se inicia sin obertura, con una brevísima entrada en materia instrumental que da paso a un coro de pastores de dinamismo contagioso gracias a una robusta síncopa: un modo de pasar directamente a la acción que prefigura la urgencia del arranque de Il trovatore verdiano. Bien pronto, ese coro visible se verá contestado por otro invisible: el efecto de espacialidad que se prolonga más allá de la propia escena está magistralmente desarrollado gracias al artificio de tres parejas de trompas que repiten su llamada en sendos lugares inaccesibles del fuera de campo[1]. Con independencia del inexpresable élan poético del momento, esa valoración del interno asume una función dramática precisa: se trata de unos cazadores que buscan, sin hallarle, precisamente a un personaje que efectúa su entrada semiescondido para observar a Elena, cuya aparición remando en su barca —¿sueño o realidad?— compone una escenografía subyugante, casi onírica, confluencia de metáfora y dramaturgia en perfecta síntesis sobre el significante musical. La llegada de la protagonista (cuya propio modo de ingresar en escena la define como figura epónima, toda vez que se diría surgida de las aguas: la mujer del lago, reencarnación de la náyade clásica) posée un plus de significación que rebasa ampliamente la convención inherente a la cavatina: la música que canta y que la describe como sujeto dramático es de una diafanidad tal que pareciera hallarse al margen del alambicado universo belcantista. El hechizo del instante es una premonición de uno de los más conmovedores momentos de toda la ópera del S.XX: aquél en que Pelléas contempla a Mélisande al pié de la torre mientras escucha la canción —única “canción” también en toda la obra— que la mujer entona mientras peina su cabello sin saberse observada.

La introducción orquestal, suavemente coloreada por delicados trazos de las maderas, presenta la melodía con su ritmo de barcarola imbuyéndole tal pregnancia que la pureza esencial de su portadora está ya perfectamente asentada antes de que cante una sola nota. Doblemente irreal (por la propia índole de la melodía, y por la posibilidad de que esa melodía, que es algo así como su retrato, tal vez haya sido contemplada por un personaje trasunto del propio espectador puesto en escena), el andantino de Elena semeja encontrarse fuera del tiempo escénico, se diría que situado en un tiempo musical absoluto e ideal, como una suerte de reencuadre fílmico. La melodía, estrófica, perfectamente simétrica, está acompañada por una orquestación tan sencilla y transparente como eficaz: la cuerda soporta la armonía con un ritmo uniforme y el canto es respondido por las cuatro maderas y dos trompas buscando cada vez una coloración diferente en la que el clarinete juega un papel preponderante. La lección mozartiana se encuentra perfectamente asumida pero, a la vez, resuelta con una economía aún mayor. La voz aparece tan apoyada como coloreada con un halo tímbrico particular y cambiante que la realza: todo el dispositivo gravita sobre la línea melódica, centro textual absoluto. Quizá en ninguna otra de sus óperas haya alcanzado Rossini una altura de inspiración tan extremada y sostenida como en ésta obra, la belleza de cuyo caudal melódico se diría inextinguible y sin parangón. Y no estaría de más insistir en que si hay una palabra que defina exactamente la cualidad melódica de Rossini (y no sólo en este episodio, ciertamente mágico) ésa palabra es elegancia: quizá ningún otro compositor (excepción hecha de Mozart) la habrá poseído en grado tan sublime.

El grupetto de fusas de la segunda frase (que el oyente poco atento casi podría calificar como una marca de fábrica del autor) se inscribe entonces con morbidez casi irresistible: empero, resulta imposible emplear la palabra ornamento para describirlo. Ese rápido movimiento que festonea la nota Si es cualquier cosa menos un elemento decorativo: al corresponder exactamente con la caída a Mi menor y estar construído mediante una doble oscilación semitonal en torno a esta nota y a su dominante, implica una representación a escala reducida del propio proceso cadencial, un gesto melódico imprescindible para articular su configuración definitiva: en Rossini, el ornamento sirve para relanzar el interés melódico[2]. Incluso un ejemplo tan simple como éste permite apreciar que la decoración asume un sentido nuevo, arquitectónico y expresivo: ese exquisito floreo del sexto compás es un elemento sustancial e irremplazable de la construcción melódica, al depender dialécticamente del movimiento armónico que la subtiende y a cuyo través se realiza, y al que se encuentra orgánica e indisolublemente integrado. Por lo demás, ese movimiento por terceras que caracteriza la melodía entre su tónica, Sol mayor, y su relativo, Mi menor, implica un ámbito de tercera (menor, en este caso) que funciona como un eco a pequeña escala de la arquitectura de las dos primeras escenas, en las tonalidades sucesivas y yuxtapuestas de Mi bemol (el coro inicial) y Sol (la canción de Elena). Pero, a su vez, los compases del inicio instrumental habían jugado con el efecto equívoco de comenzar en Do menor algo que, catorce compases más adelante, modulará definitivamente a su relativo, Mi bemol, tonalidad básica del primer número y eje armónico unificador de la integridad de la ópera. Por otra parte, ésa relación de tercera es la que describe a la pareja protagonista, toda vez que la cavatina que más adelante presenta y define el personaje de Malcolm está precisamente en Mi (mayor), y el posterior duettino entre ambos, en la subdominante (La mayor), tiene su sección central, correspondiente a la intervención de Malcolm, también en Mi mayor.

Todo el conjunto de las seis primeras escenas aparece tratado por Rossini como un solo bloque, unificado merced al retorno de la melodía de Elena y a la sucesión de las tonalidades encadenadas por distancias de tercera: Mi bemol para el coro inicial, Sol mayor para Elena, Mi bemol para la entrada de Uberto, retorno del Sol en la primera sección de su dúo con Elena (basado en la cavatina de ésta) y Mi bemol de nuevo para el subsiguiente coro de cazadores que, por yuxtaposición directa, se desplaza a Sol mayor primero y a Do mayor después para repetir el tema de la mujer, reproduciendo luego el mismo movimiento hacia el relativo (La menor, ahora) como paso previo a ese mismo La, mayorizado para la nueva intervención del coro, que regresará a Do mayor para la segunda sección del dúo y, tras un nuevo paso por Mi bemol y por Sol mayor, desembocar en el Do mayor definitivo de la cabaletta conclusiva. Los diferentes elementos musicales y dramáticos, sin perder en modo alguno su individualidad, aparecen agrupados dentro de una unidad de más amplio calado que, a su vez, persigue una clausura sinfónica a modo de tercera de picardía: recordemos que la obra se había iniciado en Do menor, y solamente la sección última del dúo revela retrospectivamente el sentido profundo de lo que, hasta allí, semejaba un gesto equívoco y arbitrario.

La escala del dúo Elena/Uberto es tan dilatada y su desarrollo tan lento y reminiscente, tan articulado merced a las diferentes interpolaciones corales y las fanfarrias fuera de escena, que la cabaletta se impone como una inexcusable necesidad estructural que posibilite legibilidad de la forma. Por contra, el ya citado duettino (Nº5) Elena/Malcolm no es, formalmente, otra cosa sino una verdadera cabaletta, pero en movimiento moderado (Andante grazioso, señala la partitura): una simple quartina con acentuación sobre la sílaba final (es decir: métricamente heptasilábica) musicalmente realizada del modo más ortodoxo, a través de una misma melodía cantada primero por Elena (La mayor) y luego por Malcolm (Mi mayor), que unen luego sus voces para repetirla, ornamentada y con un pequeño juego de imitaciones, en la sección conclusiva, con el inevitable retorno a tónica. No es que el duettino carezca de cabaletta: es que ésta sirve, a la vez, como sección lírica. Puesto que, musical y dramáticamente, la situación está perfectamente definida, Rossini, siguiendo el mismo criterio de economía significante aplicado a la instrumentación, renuncia a mayores (e innecesarias) retóricas, logrando imbuir un nuevo sentido formal y expresivo a los recursos más codificados (y desgastados) del operismo belcantista.

Así, en la canción de la protagonista se alude a un esquema arquitectónico que, como bien ponía de manifiesto H.Colin Slim en el estudio que acompañaba la primera grabación discográfica de su edición crítica de la ópera, reposa en una sucesión de grandes arcos estructurados por intervalos de tercera. No será de otro modo cuando la inolvidable melodía de Elena, que había sustanciado con sus retornos toda la escena de su primer encuentro con Uberto/Giacomo V así como su sección en dúo en el monumental Finale Primo, verdadero leitmotiv en tanto que metáfora musicalmente expresada[3], regrese en la voz de éste en el Acto III pero ahora en la tonalidad de Si bemol, dominante del Mi bemol inicial que, a estas alturas se revela como ligado indisolublemente a su propia persona (y precisamente, en tanto que Real Persona)[4]. El elegante floreo cantado por Elena implica, de algún modo, la integridad misma de un texto cuya idea motriz reaparece hasta en el detalle más minúsculo: éso es lo que hace a Rossini sustancialmente distinto de cualquier otro operista italiano de su época, y es ésa la medida de su grandeza. Ese arranque, cuya sencillez pareciera rozar el límite mismo de lo milagroso (y que constituye un genuíno modelo reducido del arte del compositor), se revela, a la altura del examen detenido del texto, como el fruto del más admirable y calculado artificio: pero ya dijo Jean Renoir que es preciso pasar por el artificio para llegar a la verdad.

José Luis Téllez

[1] Una aportación característica igualmente del Rossini napolitano es esa tendencia a fragmentar el coro, que deja de ser una masa compacta (y amorfa) para dividirse en diferentes grupos con funciones precisas, verdaderos personajes corales que poseen papeles diferenciados en el transcurso de la acción y que, en el caso presente, alcanzan su máxima trascendencia dramática en el Coro dei bardi del Finale Primo (cuya popularidad fue, en su momento, equiparable a la del inmortal Và, pensiero del verdiano Nabucco, y por razones análogas). Por otra parte, y con tanto gracejo como oportunidad, Fréderic Vitox ha comparado la fascinanción del episodio con la seducción que para sus espectadores asumieron las primeras películas en cinemascope

[2] Otro ejemplo cimero podemos encontrarlo en la cavatina O fiamma soave de Uberto que incia el Acto II

[3] Esa función temática de la canción no deja de traer a la memoria otra inolvidable melodía-emblema: Una volta c’era un re de Angelina en La cenerentola.

[4] Y una vez más en interno: tratamiento que dista de ser un simple recurso pintoresquista, ya que está ligado a un personaje que, hasta allí, ha sustentado una identidad ficticia, tratándose por lo tanto de un dispositivo músico-dramático primordial. Verdi no dejará de tomar buena nota de esa magnífica lección acerca de la naturaleza del fuera de campo en los dos momentos más fascinantes de Il trovatore: la llegada de Manrico y la grandiosa escena de Leonora al pié de la torre.