Melodismo sinfónico

La imposibilidad de escribir nuevas sinfonías tras la Novena beethoveniana fue repetidamente señalada por Wagner: de hecho, la producción sinfónica disminuyó de manera radical con el cambio de siglo. Sin embargo, en ciertos autores del primer romanticismo, es posible detectar algún elemento singular en la concepción sinfónica, lo que ha justificado su presencia continuada en el repertorio concertístico actual: tanto en Mendelssohn como en Schuman (precedidos por Schubert), hay un rasgo romántico que se antoja como definitorio de la imago sinfónica posterior a Beethoven: la importancia de lo melódico como elemento temático en la sonata con que se abre la sinfonía.

En el sinfonismo del periodo clásico la sustancia temática del tiempo inicial suele tener escaso interés melódico, pues de lo que se trata es de elaborar dramáticamente (por decirlo de algún modo) el “itinerario del Héroe” a través del proceso ulterior. Y en el caso de Haydn y Beethoven es de una parquedad extrema: figuras normalmente derivadas del acorde de tónica, cuanto más sucintas y reconocibles (gracias, sobre todo, al esquema rítmico) más útiles a la hora de articular episodios contrastados y secuencias modulantes: el melodismo puro se reserva para los movimientos lentos del tipo “romanza instrumental” (muchas veces, en forma de variaciones) y también para la sección de trío en los minuetos. En la etapa “clásica”, melodismo y sinfonía son términos, hasta cierto punto, antagónicos (entendiendo que el movimiento de apertura es el que otorga el carácter y el sentido formal a la integridad del texto). Un caso extremo, la Novena beethoveniana, cuyo material de partida no es sino una quinta descendente seguida de una cuarta, también descendente: no hace falta más para articular uno de los movimientos más borrascosos y dramáticos de toda la historia (Bruckner tomará buena nota de ello).

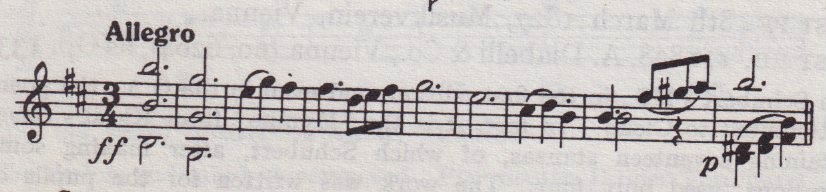

Pero con el romanticismo la idea cambia: las sinfonías de madurez de Mendelsohn o las de Schumann se inician con temas cuyo perfil es claramente reconocible, verdaderas líneas cantables de un interés melódico estrictamente instrumental que de ningún modo sugieren el mundo del Lied o de la ópera. Hay un nítido precedente de ello en el clasicismo terminal: la sinfonía en Sol menor de Mozart (KV 550), numerada habitualmente como cuadragésima, presenta un tema de arranque basado en una progresión melódica ascendente seguida de otra descendente de la que deriva toda la fuerza expresiva de la obra: ahí se está anunciando ya un mundo que no rendirá cuentas con su pasado neoclásico (con la Ilustración, en suma.)

Pero Schubert es el gran visionario del cosmos que se aproxima y, de un modo particularmente ejemplar, ha contrastado dos firmamentos disímiles en sus dos sinfonías postreras. Si la Gran Sinfonía en Do mayor es, de modo incuestionable, la última sinfonía del clasicismo (y quizá también la más conmovedora), en la Sinfonía en Si menor, escrita en el otoño de 1822, se vislumbra un universo sinfónico todavía ignoto dominado por la expresión subjetiva. Ni la obra está inacabada ni, mucho menos, incompleta: se trata de una verdadera unidad de nuevo cuño, que el propio Schubert no alcanzó a discernir (de hecho, se conservan nueve compases para un scherzo que el músico nunca concluyó). Y es lógico: no tendría sentido un nuevo movimiento en compás ternario (habrá que esperar a la Primera brahmsiana para hallar un allegretto en compás binario en su lugar). Nikolaus Harnoncourt, en una entrevista realizada por Peter Cossé y publicada en el libro programa de la Schubertiade de Hohenems de 1984, desarrolló ampliamente la idea, insistiendo en el hecho de que el tempo en ambas partes está demasiado cercano como para que pueda elaborarse un contraste adecuado. El eminente director señalaba que era una composición dominada por una melancolía particular, añadiendo que no conocía una obra de Schubert (sin otra excepción que la Quinta) que no fuese triste, y que la sonoridad del clarinete, decisiva en la configuración tímbrica de la Inacabada, le parecía un rasgo característicamente austriaco.

La realidad es que ése es, justamente, el mayor atractivo de la obra. Un díptico articulado en dos fases complementarias muy próximas tanto en espíritu como en métrica (amén de la propia estructura), la segunda de los cuales está en la subdominante del primero (un rasgo tipicamente romántico), que trazan un itinerario cerrado sobre sí: se trataría de la primera sinfonía de la historia que acaba en una tonalidad distinta de aquella con la que empieza, abriendo un camino por el que hasta el Mahler de la Segunda nadie osará adentrarse.

John Mayrhofer, que vivió con el autor de la Inacabada entre 1818 y 1821, escribió tras su muerte: Para mí, Schubert fue un genio y lo sigue siendo, un genio que a lo largo de su vida creo melodías idóneas, cambiantes y sombrías, tan enigmáticas y alígeras, como si estuvieran mágicamente guiadas. Schubert puso música a más de medio centenar de sus poemas (entre ellos, el inquietante Einsamkeit). Mayrhofer (autor igualmente del libreto de Die Freunde von Salamanca) se refiere, por supuesto, a la música vocal: pero el afecto y el sentimiento de sus palabras pueden aplicarse plenamente a la Sinfonía en Si menor.

José Luis Téllez