Los rostros de la música

Ninguna seña especial (la agudeza de una mirada, un gesto singular de inteligencia, una alusión a su oficio de cantor…) nos permite distinguir que esa cabeza ornada con un tocado de tela voluminosamente arrollado sobre la parte superior del cráneo pertenece al mayor talento musical de la primera mitad del S.XVI. Josquin, en ese grabado de la Biblioteca parisina (que acompaña indefectiblemente la voz de su nombre en la correspondiente entrada de cualquier diccionario), se encuentra condenado a observarnos con ese rostro escasamente expresivo que podríamos creer perteneciente a un tejedor o un sastre, cuando no a un labrador acomodado, pero nunca al más conmovedor, imaginativo y sensible de todos los contrapuntistas vocales del Gran Siglo Polifónico. La datación, posterior en casi ochenta años a la muerte del maestro, no constituye una disculpa para su platitud, para la vacuidad con la que esa mirada de madera nos devuelve nuestra propia perplejidad, la insatisfecha ceguera de nuestra contemplación infructuosa. En contra de toda esperanza, el genio no articula marcas fisonómicas: y la estéril pesquisa de nuestro mirar sirve tan solo para comprobar que la cara, en contra de la arraigada creencia, no sustenta cualidad especular, y mucho menos la del alma que habita el reverso de sus facciones.

Más antiguos (más próximos también) Gilles Binchois y Guillaume Dufay tal y como la miniatura no menos divulgada del códice de Martin Le Franc nos los ofrece, en amigable charla acompañados de los atributos de su arte: Dufay, a la izquierda, de oscuro, cubierto con una suerte de bonetillo, junto al pequeño órgano portátil del que pareciera haberse levantado para saludar a Binchois, en crepitante rojo, tocado con capuz y esclavina, recién entrado en campo por la derecha, con un arpa apoyada en la tierra sobre la que apoya una figura más corpulenta que la de su amigo. La mano izquierda de éste está vuelta hacia abajo, el índice hacia tierra, mientras Binchois, sin demasiado énfasis, apunta hacia lo alto con la diestra: entre ambos (¿quizá sin saberlo?) componen el símbolo de un aleph alquímico, que indica que la complejidad del mundo inferior presupone el mapa y el modelo del macrocosmos. El rostro de Binchois (abierto, frontal, casi cuadrado) aparece también en una Escena de caza en la corte de Felipe el Bueno de Borgoña destruída en 1608, dos de cuyas copias aún pueden verse en Versalles y en el museo de Dijon. Ésta última acompaña, tres salas más allá, al hermoso retrato de Rameau por Joseph Aved: casaca rojo fuego, un violín en las nerviosas manos pulsado a modo de laúd. Es el compositor con mayor aspecto de músico, en su delgadez precisa, en su mirada recta y desdibujada, consumido en una ardiente búsqueda interior. La historia del clavecín los empareja, pero ningún contraste mayor que el de su cara con la de Couperin por Joseph Bouys, de rostro abotargado e inequívoco aspecto de no haberse afeitado en varios días: ¿es posible que ese hombre escribiera Le rossignol-en-amour, o Les rozeaux?.

Pero volvamos a Binchois, que gasta un sombrero de paja perfectamente campestre: atavío rural que no le veta entregarse a la práctica del canto con un cuarteto de intérpretes (dos de ellos mujeres) de los que es el único en vestir de negro y situarse de cara. Se dice que Van Eyck fué el autor del cuadro, así como de su tercer retrato (que se encuentra en Trafalgar Square), donde el músico es aludido heteronímicamente como «Tymoteus», en referencia a Timoteo de Mileto, y es homenajeado con el lema Leal Sovvenir, representado en mayúsculas labradas en una platabanda de piedra tras la que el compositor pareciera asomarse: para entonces han transcurrido dos años (10 de octubre de 1432, según fecha el pintor junto a su propio autógrafo), Binchois sigue vistiendo de negro, ha envejecido y enflaquecido (sin embargo, no ha cumplido aún cuarenta años) y ya cubre la calvicie prematura con una capucha, que incrementa su -ahora inevitable- melancólica y austera dignidad. Disparidades entre la cara y la obra, entre el trabajo de la persona y el de el tiempo, entre la mirada de sus contemporáneos sobre éste y aquélla: Frescobaldi que -a juzgar por el dibujo parisino de Mellan- hace gala de barbaje ralo (bigote entreverado, mosca, sombra apenas de una incierta perilla) y expresión jaque de espadachín o bravo que testimoniaría (dando razón a Doni o a Liberati) su plenaria incultura, mas no su virtuosismo legendario. Jomelli despiadado, sarcástico y brutal, con su lujosa casaca color vino, delicado exquisito Piccini con su camisa de encaje y su elegante mirar nostálgico: un mismo nombre -Niccolò- para entrambos, diametral apariencia y común cercanía en el museo del Conservatorio napolitano de San Pietro a Maiella. De otra parte, Orlando (mofletudo, imponente, prieto y bruno de barba, negro traje talar) y Palestrina (pardo jubón, sentado, entrecano, con algo de tendero de paños o de librecambista de alhóndiga) proporcionando ejemplos -también a pocos metros de distancia, en la misma galería del Archivo de Munich- en los que la imaginería se escinde sin lenitivo, en el primero, de su apasionada efusión; de su geométrica espiritualidad, en el segundo.

Estas iconografías dúplices, casi contemporáneas, ocupan una posición polar. Josquin, Palestrina, en absoluto trasmiten su genio, Lassus es tan solo elocuente sobre su dignidad, Piccini se diría un refinado actor (y Jomelli un palafrenero), Binchois nos hace de inmediato partícipes de su alegría, de la cualidad próxima a lo popular de su mejor música: en la dialéctica de estas imágenes enfrentadas oscila y se diseña el mudo misterio del retrato. Mudez aparente, pues el músico es, de todos, el único artista que se hace escuchar con su propia voz (que es de los otros) más allá del Tiempo y las edades: sobre la permanencia de ese sonido se diseña y cimenta el contraste y la contradicción de los que aquí se habla. Por lo demás, unas y otras pinturas exhiben la oposición misma de su autoría, desde el perfecto anonimato de los primeros hasta la firma, ilustre donde las haya, del último: no es, ni mucho menos, caso único. Pueden recordarse, casi a vuelapluma, otros dos no menos esclarecidos: el que, en 1618, realizase Van Dyck en Genova con Nicholas Lanier como objeto de su representación (que valió al pintor ser llamado a la corte inglesa del desdichado Charles I y al músico ser contratado como su laudista real) y el que, siete años más tarde, perfilase Rembrandt con un modelo desconocido que algunos estudiosos han identificado con Heinrich Schütz (y que hoy puede verse en la Corcoran Gallery de Washington), pese a no existir testimonios de su encuentro en ninguno de los muchos viajes de ambos. Del primero, conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena, resalta la arrogancia, acentuada por el sabio y acusado claroscuro, del caballero músico (su ropa suntuosa autoriza el tratamiento) que, casi desafiante, clava su mirada en la nuestra sin vacilación, derechamente. Schütz, menudo, majestuoso, sobrio, no luce el medallón y la cadena que aparecen en los otros retratos que sabemos auténticos, pero guarda una ceñida similitud con el hombre pintado por Christopher Spethner, retratista oficial del consistorio de Leipzig, hacia 1650. Otro dato avalaría la identidad posible: la presencia de un anillo en la mano izquierda en el que, no sin esfuerzo, puede distinguirse un monograma con dos caracteres entrelazados que corresponden a las iniciales de Giovanni Gabrieli, el maestro veneciano del músico de Dresden de quien sabemos que antes de su muerte le entregó una joya similar que le señalaba como su indiscutible continuador ultramontano. Treinta y nueve años más tarde (y también desde Leipzig) Johann Kuhnau mira evasivamente y no sin cierto rictus dolorido desde el frontispicio de sus Klavierübung, con unas facciones limpimente trazadas que más se dirían de cirujano que del abrupto creador de las Sonatas Biblicas: y en Leipzig igualmente (y quizá con destino a la Sociedad de Ciencias Musicales de Lorenz Mizler, pese a estar pintado ya en 1748) Elias Gottlob Haussmann, sucesor de Spethner, elaboraría el único retrato de Sebastian Bach del que -en razón de sostener en su mano derecha el autógrafo del canon enigmático BWV 1076- no quepa duda alguna en torno a su exactitud: nos mira recta y serenamente y no hay en toda la historia de la música un rostro más cargado de autoridad que el de ese hombre de 63 vigorosos años, cuya fuerza interior le hace aparecer como más robusto de lo que fuese en la realidad. Y los restantes Bach: Wilhelm Friedmann, con la pelerina con que lo retrata Wilhelm Weitsch y la sonrisa medio emboscada tras el chambergo, los largos y espectrales dedos, el gesto general de abandono, disolución o francachela; Carl Philip Emmanuel, con ese indiscutible (y paradójico en un hombre de su genio) aire pesadamente batracio -que comparte con Vanhal y Zelenka- que testimonió Stöttrup en 1748 y Menzel reinterpretaría un siglo más tarde en una tela obstinadamente célebre, pese a su gratuidad. Y Johann Christian, con la apostura quizá altiva (o tal vez irónica), distinguida y dominadora que refleja esa mirada lateral -que no pierde por ello un adarme de su rectitud y su limpieza- inscrita por Thomas Gainsborough, otro de los pinceles más eximios que hayan testimoniado las interminable facciones, los muchos gestos con que los músicos defraudan la ingenua esperanza de poder sospechar una belleza moral tras la fisonomía de quienes establecen la belleza de lo sonoro.

Los rostros de la música: Händel copioso y sólido, tan abundante de cuerpo como clamorosamente escaso de cabello ya en el retrato de Mercier (el primero auténtico, cronológicamente), circunstancia acallada por la gloriosa peluca que le aureola en el de Thomas Hudson; Arne adusto, abstraído, penetrado en exceso de su oficio (Bartolozzi le sitúa de perfil, las manos anegadas en el teclado), Purcell vivísimo, rubicundo, agitado, de facciones dilatadas y amplias (según las visiones de Godfrey Kneller o de Closterman de la Portrait Gallery londinense); Orlando Gibbons con su mirar levemente estrábico y sus pesados párpados de estatua, casi tan resignado como su hermano Christopher en su académica vecindad de la galería de la Facultad de Música de Oxford, donde acompañan a las más célebres imágenes de Brahms, Dvorak y Haydn (en la sonriente y pletórica ejecutada en 1781 por Thomas Hardy), ensimismado en el borde derecho del encuadre, escuchando quien sabe que música interior, o tal vez mirando hacia Ellis, el tercer miembro de la dinastía, cuya cara no ha sobrevivido; Praetorius, con la cabeza leonina e impetuosa de un Tenorio de provincias (pero que ciñe la gloria de haber conocido personalmente al viejo Lutero, maestro de su propio padre) que ofrece el frontispicio de su Musae Sionis, parece un digno oponente para el Willaert de la portada de su Musica Nova: jamás se habrá visto más expresiva cara de pocos amigos (bien que Zarlino, Buus o los Gabrieli fueran algunos de ellos), barba más truculentamente híspida, cabeza más obtusamente cónica: a su lado, la faz de su sucesor Ciprian de Rore, su sonrisa apretada y ladina, su pelambre ratonil, su rostro macilento (o simplemente mal alimentado) pareciera de un príncipe. Delgadez extrema que (con afiebrado aura soñadora) es también la de Mendelssohn y Weber, la de Locke y Berlioz, la de Chopin, Hans Leo Hassler o John Bull, y también la augusta, trabajada, dolorida, aristocrática de Claudio Monteverdi en el lienzo tortuoso y enigmático de Bernardo Strozzi del Ferdinandeum de Innsbruck: quizá el rostro más noble de la música (junto al de Johann Schein), más incluso que el afiladísimo del Duque de Venosa en el escarpado lienzo del altar de Santa Maria delle Grazie en Gesualdo, por mucho que su tío Borromeo le presente ante la misericordia divina mientras sus mortales víctimas (Maria D’Avalos y Fabrizio Carafa, los amantes adúlteros), son extraídos del Purgatorio por diligentes criaturas angélicas. Rostros que, por momentos, son la cifra misma de una pasión, una actitud o un sentimiento arquetípico: ardoroso Corelli, místico Liszt, arrebatado Sibelius atrapado en el lienzo de Gallen, intratable Cherubini en el retrato de Ingres, malhumorado Beethoven (en cualquier retrato), timidísimo Schubert (Moritz von Schwind nos lo entrega de perfil, cual si no osara someterse a nuestro examen frontal), humilde Philippe de Monte en el medallón de Conrad Block, desdichado Scarlatti italiano de Lorenzo Vaccaro, cortesano y sapiente Scarlatti español de Jacopo Amici o de Antonio de Velasco, meditativo Mozart en el inacabado esbozo de Joseph Lange, Lalande sorprendido en pleno éxtasis por Henry Thomassin, seco, ambicioso Lully de Bonnart, glorificado y soberbio Lully en el busto olímpico de Nôtre-Dame des Victoires, Brahms venerable, Bruckner imposible, Wagner insoportable. Y también: incuestionable grandeza de Gluck, infatuada presunción de Bellini, jactanciosa sencillez de Donizetti, recia honradez de Verdi, pacífica sinceridad de Franck, alucinación de Berg y de Schönberg (que los retrata a entrambos), turbio mirar de Schumann, profética neurosis de Varèse, ingenuidad radiante de Messiaen, elegancia final de Fauré y de Elgar. Rostros pintados al efímero pastel, a la íntima acuarela o al óleo respetable y profesional, retratos o fragmentos rescatados de otros conjuntos pictóricos mayores, al temple o en épicos frescos, livianos esmaltes, dibujos en alígero grafito o en grave carbón, penetrantes grabados en aguzado cobre, enérgica madera o linóleo robusto, tenues litografías de color evasivo, siluetas de negra cartulina taraceada, miniaturas de códices, dudosas viñetas enciclopédicas: desordenada panoplia de técnicas, muchedumbre de dimensiones y formas a través de cuyo heteróclito enrejado los rostros de la música se han asomado a ese otro vértigo múltiple de la Historia en el que tan solo la aparición de la fotografía ha inscrito una definitiva, inevitable normalización que abre, por contra, el camino hacia certidumbres sin antecedentes (el dandysmo de Ravel, la afectación de Skriabin, la constancia de la mirada líquida y penetrante de Richard Strauss) o indiscutibles constataciones de nueva especie: el doble aire faunesco de Debussy y de Roussel, tan cercano este último al Landrú encarnado por Charles Denner para el memorable film de Chabrol, abriendo un nuevo límite (la cinematografía) para la fábula fisonómica.

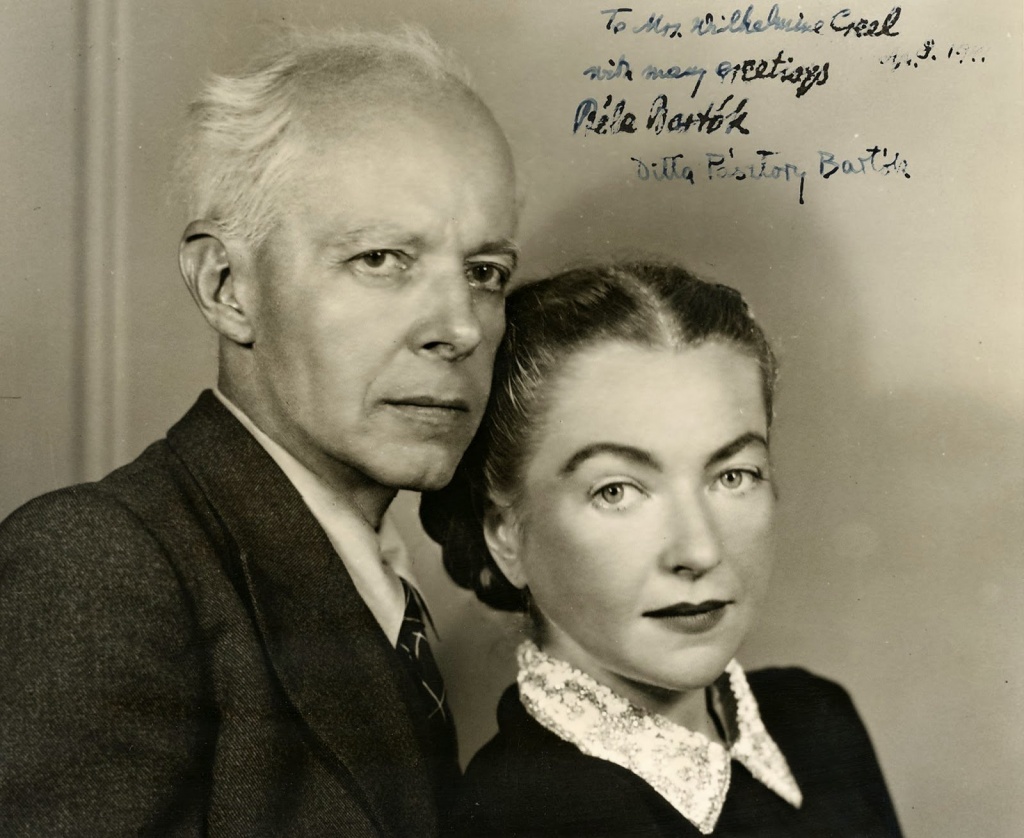

Así, y desde mediados del S.XIX, las imágenes pretenden irrenunciable certeza: se muestran como indiscutibles, fechables, igualmente ofrecidas a nuestra comprensión, cada vez menos aptas para el misterio, la interpretación o la pesquisa. Insalvable brecha de la fotografía abierta en la lectura del rostro heterogéneo de la música, a través de la cual la severa evidencia ha cerrado el paso a la fértil inseguridad, inscribiendo una forma de conocimiento que se diría antitética con una forma de poesía. Imágenes múltiples, cambiantes con los años y el gesto momentáneo: Salieri tiene para siempre esa expresión entristecida y levemente mezquina de sus cincuenta años en el retrato anónimo de la vienesa Sociedad de amigos de la Música, pero Rachmaninoff, Shostakovich, Britten, Webern o Prokofieff avanzan y se anegan en sus personajes finales según los días de sus últimos rostros se labran en el colodión o en el nitrato. Cabría lamentarse de la pérdida de esa incertidumbre, de la desaparición de esa pregunta sobre la naturaleza de lo fidedigno, tan comúnmente opuesta a lo verosímil: pero, contemplando luego la desbordante inteligencia de cualquiera de las muchas caras de Strawinsky (incluidas también las de Cocteau y Picasso, comunes en semejante rasgo con las imágenes ópticas), la energía resuelta del Jánacek postero, la plenitud de esa mirada de Béla Bártok -la más honda, la más sincera, la más honesta de toda la música- o la gloriosa senectud de Kódaly, con la dulzura de haber doblegado la materia del sueño, no cabe sino celebrar la entereza de los nuevos rostros y su diálogo con los que, hasta el presente, amueblaron el paisaje imaginario de la escucha.

José Luis Téllez