La “Trilogia popolare” o la Unidad de lo disímil

Antes de entrar en la materia sugerida por el título de la presente nota, sería tal vez oportuno interrogarse acerca de la clasificación estética del operismo verdiano. Habida cuenta de la cronología, es común describir a Verdi como el representante más cualificado del romanticismo post-rossiniano, pero si examinamos su obra más de cerca, tal rúbrica resulta engañosa: algunos de los rasgos más definitorios del romanticismo presentes en Bellini y en Donizetti aparecen en Verdi solamente de modo lateral o son francamente inexistentes en la estética del autor de Nabucco: Incluso una pieza tan especialmente cualificada y de tan grande impronta política como la de esta obra dista de ser en su origen el manifiesto risogimental con que hoy en día la evocamos: fue el público del estreno quien vio en la segunda estrofa del muy bello coro de israelitas del Acto III (O mia patria, si bella, e perduta) una alusión a su presente histórico que estaba bien lejos de las intenciones originales del libretista Temistocles Solera y del compositor Giuseppe Verdi. Quien, por cierto, recibió el texto como un simple encargo del Teatro Alla Scala sobre el que no tenía capacidad de elección. Sus obras posteriores de agitación patriótica nacieron al calor de aquél primer éxito (muy justificado, por otra parte: Nabucco sigue siendo una ópera excelente): es bien cierto que encarnaban con toda sinceridad los sentimientos políticos verdianos, pero es dudoso que el músico hubiera desarrollado esa línea de no haber contado con el triunfo acaecido en 1842 de su tercera ópera. Por cierto, la misma temporada en la que Wagner, coetáneo de Verdi, triunfaba en Dresde con Rienzi, su tercera obra igualmente que, ese sí, era un proyecto consciente y deliberadamente político y netamente romántico: el regreso a una historicidad pretérita como metáfora de la aspiración hacia la unidad nacional. De hecho, la dimensión política desapareció del catálogo verdiano inmediatamente posterior al fracaso de las cinque giornate milanesas de 1848.

Ejemplo paradigmático del operismo romántico italiano, la scena della follia, sea por desamor, sea por ofuscación (también, y ocasionalmente, la scena de sonnambulismo), es un verdadero locus classicus que cuenta con varias docenas de precedentes en la escena italiana de la época. Hay no menos de tres en Bellini (Il pirata, La sonnambula e I puritani), lo que en un total de doce obras en un porcentaje considerable, y otras cuatro en Donizetti (Linda di Chamonix, Anna Bolena, Roberto Devereux y Lucia di Lammermoor).

Resulta llamativo que la denominación Trilogia popolare, puesta en circulación por Massimo Milà y aplicada al conjunto de las tres obras verdianas sucesivas escritas entre 1851 y 1853 que clausuran su periodo central y sintetizan su estilo de madurez (Rigoletto, Il trovatore y La traviata), haya logrado semejante fortuna, pero lo es aún más el que haya podido articularse tal sintagma habida cuenta de las diferencias entre tres obras cuyas temáticas, desarrollos y coloridos emotivos (las tintas, por emplear la propia expresión verdiana) divergen tan hondamente: la facilidad con la que semejante rúbrica se ha impuesto pareciera afirmar que, pese a las apariencias, existe una unidad profunda entre las tres óperas por mucho que tal cosa diste de resultar evidente. Así, mientras Rigoletto (protagonizada contra toda ortodoxia por un barítono particularmente anti-heroico), es la más especulativa y de mayor originalidad formal de las tres y La traviata la obra “urbana” y “moderna” por antonomasia (tanto, que La Fenice no se atrevió a estrenarla con los personajes ataviados igual que sus espectadores, como Verdi deseaba), Il trovatore, por el contrario, se muestra como la más apegada a los usos y costumbres de un medievalismo argumental y un belcantismo estilístico old fashioned, propios de la primera generación romántica (es significativo a tal respecto recordar que en vida del maestro Il trovatore fue, de lejos, su obra predilecta entre los grandes públicos) y ya obsoletos en su presente histórico: ese presente en el que Violetta Valéry agoniza a consecuencia de la pandemia de moda ante un médico que le toma el pulso con el carnaval parisino como ciclorama. ¿Qué fuerzas unifican secretamente estos tres títulos ilustres?

Si la oposición Deseo-Muerte define el espacio ideológico privilegiado del imaginario romántico, en el operismo verdiano lo que se opone al Amor no es la Muerte sino La Ley, y esa dialéctica de opuestos se reformula como una triangularidad (Deseo/Ley /Muerte) que incluye un nuevo término que la completa y reconstruye en un registro de mayor densidad significante. La insistencia en la función de la ley supone el aporte de mayor trascendencia efectuado por Verdi a la economía argumental del romanticismo: porque no es de las leyes emanadas de un parlamento o un tribunal de lo que Verdi habla, sino de La Ley con mayúscula, La Ley que hace referencia a la Palabra del Padre, la que sanciona de modo irrecusable lo que debe y no debe hacerse. Esa ley no escrita que Germont invoca ante Violetta para forzar su renuncia al amor sin importarle las fatales consecuencias que de ello habrán de seguirse, esa misma Ley que Rigoletto transgrede en el primer acto para ser víctima de ella en el último, La Ley que se encarna en la figura paterna. Y es que en Verdi La Ley y El Padre son inseparables: 21 padres en 26 óperas suponen, en verdad, un porcentaje de padres sin parangón en ningún otro autor. Padres que, como Amonasro, Philippo II o Jacopo Fiesco, comparecen para reclamar el cumplimiento de un deber vulnerado por el deseo y que, en ciertos casos (como Simon Boccanegra, Alzira o Luisa Miller) lo hacen por parejas que defienden intereses enfrentados con una misma idea del honor como significante, cual sucede con el caso, por demás paradigmático, de Rigoletto y Monterone: en Verdi, el fantasma de la descomposición de la familia burguesa nutre la médula de sus argumentos y sustenta la línea política de su dramaturgia. De ahí que, a la hora de despedirse de la escena con la memorable risata final que corona Falstaff, el Padre aparezca tan sólo para chanza de los jóvenes enamorados y caricatura de unos celos ridículos en la figura de Ford. Cincuenta y cuatro años de trabajo le llevó a Verdi arribar a ese punto desde el que es posible enunciar sin sarcasmo, rencor ni amargura que tutto nel mondo è burla y dinamitar, de paso, los espectros de su tragicidad pretérita.

La oposición Deseo-Ley es estructural tanto en La traviata como en Rigoletto, aunque lo es de maneras distintas: mientras ésta habla de un padre que escarnece a otro padre que exige la satisfacción de su honor mancillado y que, finalmente, será escarnecido precisamente por aquél cuyo vituperable comportamiento defendió, aquélla constituye la más ardorosa reivindicación del Amor al margen de las convenciones sociales que jamás haya subido a un escenario. Así, Rigoletto es la obra que habla de La Ley y La traviata, la que lo hace del Deseo: en ambos casos con una elocuencia particularmente conmovedora.

¿Cómo se articula Il trovatore en la terna? Aquí, el Padre ha fallecido antes de que se alce el telón: il buon Conte di Luna de que nos habla Ferrando al comienzo del drama (un comienzo especialmente impetuoso, que prescinde del obligado preludio instrumental para entrar directamente en materia: pero una materia puramente retrospectiva) ha desaparecido en un pasado difuso: incapaz de reclamar el cumplimiento de La Ley, deja al resto de los personajes en una orfandad salvaje en la que solamente impera el dictado del más fuerte, y de ahí ese subyugante sonambulismo, esa especie de tiempo sin tiempo en el que se agitan los cuatro habitantes del relato, un relato sombrío y sofocante en el que nadie duerme aunque todos sueñen, pero en el que tampoco amanece. Desde el punto de vista de la construcción simbólica, Il trovatore expresa de modo incomparablemente certero esa suspensión del sentido, ese inexpresable estupor que instaura la pérdida del Padre, y por eso Il trovatore es la ópera que habla de La Muerte: de ahí esa especie de intemporalidad mítica, ese vocación de inscribirse en un confín tanto simbólico como geográfico que la España de la época suministraba como referente más cualificado. Il trovatore se alimenta tanto del exotismo de una tierra supuestamente poblada por bandoleros y gitanos como de un cierto hálito siniestro, con brujas, suplicios, mazmorras y piras expiatorias, el hálito de Hoffmann o de Sheridan Le Fanu, de Maupassant o de Poe: hay que entender Il trovatore como la ópera gótica de Verdi.

Esos tres términos (Deseo/Ley/Muerte) que los títulos integrantes de la Trilogia popolare encarnan de manera eminente, configuran la poética verdiana de un cabo a otro apareciendo en cada una de sus obras en diferente grado de desarrollo. Lo que unifica la Trilogia, aparte de su simple sucesión cronológica, es que cada una de sus partes se articula de modo preponderante sobre uno y sólo uno de tales vectores, que opera como motor exclusivo de su discurso: Rigoletto o La Ley vulnerada, Violetta o El Deseo frustrado, La Muerte o el destino de cuatro personajes que se consumen en una agonía sin tregua ni reposo, como cristalizados en una eternidad al margen del tiempo: de ahí también que Il trovatore sea una ópera narrada, cuyos núcleos argumentales tienen lugar fuera de escena y cuyos personajes viven en una constante efusión lírica en la que expresan una y otra vez un mismo éxtasis, idéntica turbulencia emotiva que no se aplaca de una escena a otra: por eso todos los actos repiten idéntica estructura, como si la acción no progresase.

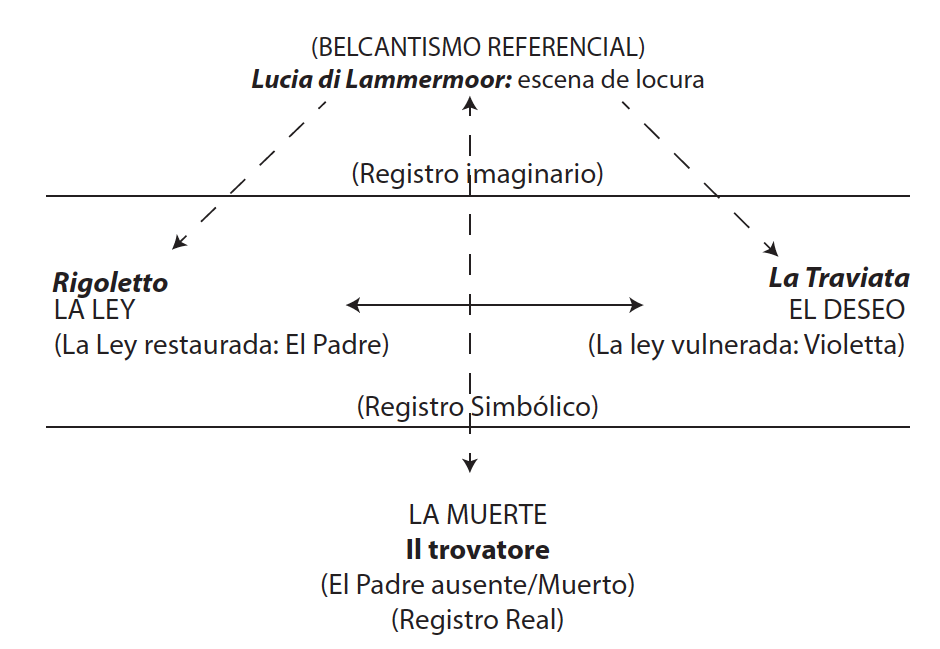

La Trilogia popolare se unifica justamente en razón de su diversidad y de la tensión recíproca entre cada una de sus partes: se diría un triángulo cada uno de cuyos vértices ejerciera una atracción divergente de similar intensidad: pero ese triángulo puede ampliarse a un rombo merced a la diferente relación que cada una de las tres obras guarda con un mismo modelo, el del melodrama belcantista, que ocupase el cuarto vértice hipotético, y del que obras como Lucia di Lammermoor representa quizá el más cualificado exponente. Y no ya por la plenitud estilística de su música, sino por su capacidad para instituírse como paradigma, tanto de una forma particular de canto como por la configuración ideológica con que se traza su figura protagonista, anclada en el retorno de una melodía conturbadora (la de su dúo con Edgardo, que regresa en el centro de su gran escena de enajenación): Lucia es también Gilda, perdida y recobrada por su padre entre dos miradas ciegas, dos representaciones del delirio (Rigoletto, cuyos ojos vendados no echan de ver el secuestro de su hija, a la que tampoco reconoce dentro del saco ominoso). O Leonora, que sueña a Manrico, al Conde y a la gitana a partir de su propia música, tejiendo una aventura circular e irreal que incesantemente retorna sobre una misma imagen encendida de deseo y de sangre. O Violetta, que se extingue mientras lee una carta, anegada en la música de otro dúo amoroso perdido para siempre. Y así, todas las formas de la heroína romántica (que Verdi supo genialmente sintetizar en los tres paneles de la Trilogia) brotan de Lucia y confluyen en la trágica insania de su imagen: si ahí los personajes avanzan hacia la muerte viajeros de un canto de extrema pureza, en Il trovatore viven esa muerte en el presente continuo de un melodismo igualmente inextinguible. Esa triple relación entre las obras y entre ellas y su paradigma genera una especie de conjunto sintagmático que ocupa los tres registros señalados por Lacan: Lucia (el belcantismo), el vértice superior en tanto que imagen referencial del operismo romántico (scena della follia incluída), se inscribe en el Imaginario, Rigoletto y Violetta, en tanto que materializan la oposición entre Ley y Deseo, lo hacen en el Simbólico y, lógicamente, Manrico, Azucena, el Conde y Leonora, como figuras habitadas por La Muerte, formulan el registro de lo Real en el vértice inferior y diametral con respecto a Lucia. Deseo/Ley/Muerte (+Delirio): esa aptitud para ocupar todas las dimensiones de lo (operísticamente) decible con funciones diversificadas es lo que genera la rotunda unidad de la Trilogia popolare.

Eso y un lenguaje musical que se desarrolla a través de las tres obras con una sencillez pareja con su admirable eficacia: la panoplia que Verdi utiliza no excede los recursos de un estudiante de primero de armonía, pero también los de la música folclórica ampliados con un par de acordes (la séptima disminuida y la sexta napolitana) para posibilitar su adecuación a los bruscos cambios de tonalidad y de tinta que requiere el dinamismo del drama cantado. De este modo, el trazado de la música se confía, ante todo, a la tersura, atractivo y sobreabundancia de la escritura melódica y a una vocalidad que tienen en todo instante el belcantismo como referencia: pero un belcantismo que se maneja con propósitos instrumentalmente contrastados en cada una de las tres obras de acuerdo con la definición de sus figuras. Así, mientras en Rigoletto compete casi exclusivamente a Gilda y al Duca (la figura titular constituye un modelo absolutamente experimental desarrollado a partir de él), en La traviata afecta a Violetta en su primer acto en tanto que significante virtuosístico de su liviandad moral (en Gilda expresa justamente su antítesis), mientras en Il trovatore, en la medida en que la obra se proyecta en un terreno puramente mítico, se enseñorea de la integridad de tres de los cuatro personajes centrales, lo que les confiere una abstracción arquetípica y casi genérica que es el mayor atractivo de la obra en razón del fuerte contraste que establecen con el cuarto: porque Verdi inventa ahí un modelo sin precedentes, el de Azucena, y lo incorpora al conjunto de caracteres convencionales reequilibrando el conjunto de un modo insólito y productivo. Si la oposición entre el Conde y el Trovador reproduce el enfrentamiento tradicional entre tenor y barítono por el amor de la soprano, la función de la mezzo es de tal calado que hace aparecer a los personajes bajo una nueva luz que recorta sus perfiles con singular intensidad. De ahí que Azucena sea un carácter tan sólidamente elaborado por parte de Verdi: porque de ella depende la perspectiva dramática del cuarteto. Un cuarteto cuya dinámica musical y emotiva se articula en razón de la dialéctica entre sus dos personajes femeninos, que se refuerzan recíprocamente en la medida en que a un prototipo nobiliario y altamente estilizado, Leonora, se opone otro, Azucena, exótico, popular y casi tan experimental vocalmente como lo es Rigoletto y, como él, desgarrado entre pasiones antagónicas: el amor materno y la sed de venganza. Polaridad que ordena las figuras dramáticas dividiéndolas entre el mundo ancestral y el mundo caballeresco y que se refleja con nitidez en la arquitectura armónica de la obra.

Leonora está asociada a tonalidades bemolizadas: La bemol (mayor y menor), Fa menor, Mi bemol (mayor y menor). Por el contrario, Azucena lo está a una tonalidad única, con sostenidos, Mi menor, tonalidad que recorre la obra de un extremo a otro siempre en relación con ella y con el universo mítico a ella asociado: Ferrando canta su racconto en Si mayor (dominante de Mi mayor), pero al referirse a la abietta zingara causante de la desdicha pasada, lo hace en Mi menor, de tal modo que Azucena, rigurosa reencarnación de la madre inmolada, está presente in absentia desde el comienzo de la ópera, así como la canción stride la vampa con que ingresa en el drama se constituye como un leitmotiv representativo que regresa en sus dos escenas posteriores con Manrico, siempre en idéntico tono. Con una suerte de determinación fatídica, todas las grandes intervenciones del personaje giran en torno a dicha tonalidad o su relativa en idéntica clave, Sol mayor, que se aplica a su relación con Manrico en la correspondiente escena del segundo acto. La energía expresiva del personaje procede de esa especie de fijación sobre una coordenada armónica invariable, pero también de su insistencia en los ritmos ternarios: todas las secciones reseñadas se construyen sobre variantes de ritmos de mazurka, incluyendo en semejante inventario el racconto de Ferrando que se refiere a su madre. Poseedora de una tonalidad y una rítmica propias y exclusivas, Azucena ofrece así una fisonomía inalterable, se diría una cualidad pétrea como la de un ídolo o una esfinge, cuyo enigma se mantiene al margen del transcurso del tiempo e impregna cuanto a ella alude. Verdi emplea esa tonalidad siguiendo un locus classicus de la época que la asocia con el mundo zíngaro (como sucede en el coro de gitanas de La traviata, pero, y bien significativamente también, en la chanson bohémienne de Carmen). Aunque el establecimiento de la tonalidad había borrado la riqueza y complejidad modal de la música antigua, parece obvio que esa asociación romántica de la música gitana con el tono de Mi menor se fundamenta en que el modo frigio, o modo de Mi, con su segundo grado a un semitono de distancia de la finalis, es la escala característica del cante flamenco (cosa que, por supuesto, ha desaparecido en la correspondiente escala tonal: la realidad es que no hay el menor parecido entre una cosa y otra, pero esta clase de topoi tenían poderoso arraigo en el romanticismo, como lo demuestra la asociación de la tonalidad de Fa mayor con la idea de lo pastoril, en la que debemos suponer una referencia al modo lidio, con su característica cuarta aumentada, que fuera vano buscar en la escala tonal). Algo parecido cabría pensar de la predilección por las variantes del ritmo de mazurka, en la medida en que, en origen, se trata de una danza folclórica periférica, es decir, “exotista”.

Tanto Azucena como Manrico presentan una tendencia a generar melodías de corte breve en las que hay un cierto matiz obsesivo, en la medida en que se construyen casi como una bordadura en torno a una altura única sobre la que vuelven una y otra vez dentro de un ámbito interválico muy restringido: tal es el caso del stride la vampa de Azucena, en torno al Mi natural, y la del cantabile de Manrico deserto sulla terra en torno al Mi bemol. Esa persistencia del gesto melódico, de especial poder connotativo toda vez que pertenece justamente a la música respectiva con la que se presentan en escena, liga a ambos personajes de una forma especial. En revancha, Leonora desarrolla siempre líneas melódicas de muy amplio curso, frases de dilatada respiración que se articulan en movimientos opuestos: en su cavatina de entrada, de un refinamiento y una elegancia más allá de toda descripción, a la languidez del movimiento descendente expuesto sobre las palabras tacea la notte placida e bella in ciel sereno responderá luego el hipnótico ascenso cromático y sucesivo descenso diatónico del dolce s’udiro e flebili gli accordi d’un liuto: la similitud con la sublime frase de Violetta ah! perchè vieni, incauta, pietà gran dio, pietà gran dio di me durante la partida de cartas del segundo acto de La traviata salta de inmediato a la vista. Éso y la repetida presencia del intervalo de sexta ascendente para iniciar la frase (la exclamatio de la retórica clásica), que ofrece también una destacada presencia en La traviata (el arranque de la inolvidable melodía del brindis del Acto I o el de la dolorosa melodía del clarinete cuando Violetta escribe la carta en el A.II), constituyen un verdadero estereotipo belcantista (podrían encontrarse paralelismos evidentes con ciertas frases de Norma), pero Verdi logra dotarlas de una poderosa personalidad gracias al modo en que presenta y alterna los diferentes morfemas melódicos.

Se abre y se cierra así un itinerario iniciado y clausurado con la voz del trovador siempre en interno: de noche, Leonora había narrado a Inés su encuentro con Manrico en un torneo al que éste compareció con armadura negra y sin alzarse la visera, más tarde le ha escuchado cantar bajo la torre, entreviéndole (o más bien adivinándole) en plena noche: finalmente, éste entra en escena fuera de escena y, cuando Leonora corra a su encuentro caerá en brazos del Conde al que toma por su amado. Manrico canta en Mi bemol menor, una tonalidad subsidiaria (dominante minorizada) de la de Leonora (quien, de atenernos estrictamente a sus palabras, nunca le ha visto) lo que sugiere la posibilidad de que trate de una figura quimérica. ¿Es lícito colegir que Manrico es una proyección del deseo de Leonora, deseo proyectado fantasmáticamente hacia un espacio ilusorio en el que hurtarse al asedio implacable a que la somete el Conde, despechado y sin esperanza alguna (hipótesis abonada por el hecho de que el trovador proceda del pueblo errante por antonomasia, ajeno a leyes y conveniencias sociales)? ¿Delira Leonora como delirase Lucia?

Sin un dúo ni una escena común, Azucena y Leonora pertenecen a universos ajenos, sin más punto de tangencia que Manrico, lo que sus respectivas áreas tonales ponen inequívocamente de manifiesto: pero en dos lugares harto significativos de la ópera, Leonora, con el Conde como catalizador, cruza peligrosamente esa frontera, y siempre de una forma abrupta. La primera vez, al confundirle con Manrico: y será el reconocimiento de la voz de éste quien deshaga el equívoco, precipitando el recitativo en el Mi menor del terceto ah!, dalle tenebre tratta in errore io fui!: Leonora reconoce a Manrico en la tonalidad de la gitana, hasta que, finalmente, la enarmonía entre Sol sostenido y La bemol la devuelva a su área original, para finalizar la cabaletta del terceto (di geloso amor sprezzato) en Re bemol mayor, la subdominante de su tono emblemático. La segunda, y más significativa aún, corresponde a su escena con el Conde del Acto IV: el dúo que se inicia con el aria de Leonora mira d’acerbe lagrime está en La bemol mayor, su tonalidad par excellence, pero cuando las súplicas de la mujer no hayan hecho mella en aquél, que afirma que no hay precio para pagar la libertad de Manrico, Leonora se ofrece, y a la pregunta: spiegati, qual prezzo, di? —me stessa!, contesta con determinación, yuxtaponiendo violentamente el Mi natural al Mi bemol sin cambio de clave, abriendo una transición que culmina con el violento Do mayor que rubrica el juramento: exactamente el itinerario inverso a la escena del jardín del acto primero. Y es como si Leonora saliera de su propio mundo para arrojarse en el de la gitana o, por mejor decir, como si la imposibilidad de materializar su sueño la hubiese puesto en contacto con la imagen de una realidad en que esa aspiración no tiene cabida: pero para ella, salir del delirio significa la muerte, como su ulterior envenenamiento pone en evidencia.

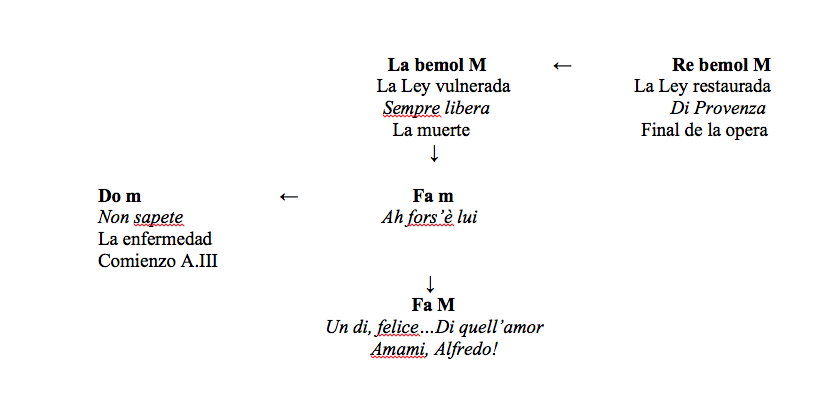

Pero esa dimensión del Delirio, tan obvia en Il trovatore, deja igualmente su huella en el itinerario emotivo de Violetta. En el episodio crucial que finaliza el Acto I, la mujer toma conciencia de su Deseo (essere amata amando) describiéndolo como imposibilidad: Follie, follie, delirio vano è questo!. Y ese delirio se materializará en el curso de la subsiguiente cabaletta, cuando escuche, o crea escuchar, la voz de Alfredo entonando la melodía con que había revelado su amor en la escena precedente: Di quell’amor ch’è palpito dell’universo. En ese instante de vértigo, Violetta no sabe, no puede saber, si esa frase que regresa es realmente la voz de su enamorado o si es tan sólo una alucinación fugaz: la música es el agente que nos revela la naturaleza delirante del episodio, toda vez que esa evocación se produce en la tonalidad de la cabaletta (¡La bemol mayor: la tonalidad de Leonora!), mientras que la frase de Alfredo rememorada por la mujer estaba originalmente en Fa mayor: tonalidad esencial, que vertebra toda la economía significante de La traviata, puesto que se trata de la del episodio que condensa la integridad emotiva y propagandística de toda la obra, ese Amami, Alfredo! que, constituye la más arrebatadora proclama de la aspiración hacia un Amor Absoluto más allá de toda convención y de toda norma que (junto con Tristan und Isolde) se haya puesto jamás en música.

La estructura músico-significante que se desarrolla en La traviata es, dentro de su sencillez, la más elaborada de la Trilogia, en la medida en que todos los elementos sustanciales se encadenan en ella a tonalidades y momentos dramáticos precisos.

Ese encadenamiento se articula a través de las relaciones armónicas primarias: La bemol es la dominante de Re bemol, Fa menor es la relativa de aquélla y Do (minorizado, en este caso), la dominante de Fa (mayor o menor). Las relaciones básicas marcan también los puntos esenciales de la peripecia: unidad absoluta de drama y música expresada con una sencillez y una rotundidad admirables por su eficacia. Añadamos que el Amami, Alfredo! no es, en su esencia armónica, otra cosa sino una cadencia perfecta sobre dicha tonalidad dilatada en su segunda mitad mediante una suspensión producida por el encadenamiento de dos acordes de séptima disminuida. Fa mayor constituye así la médula significante del texto, el núcleo que concentra toda la significación, y resulta trágicamente significativo que dicha tonalidad no regrese nunca más al discurso tras esa proclamación exasperada.

Amén de los episodios señalados en el esquema, hay que recordar que Do menor será también la tonalidad del preludio y las dos primeras del Acto III, amén de ese instante de pesadilla en que un Alfredo despechado arroje a la cara de Violetta el dinero ganado en el juego como pago de su entrega: la mujer se desmaya, poniendo en escena la anticipación de su propia muerte, una muerte ya pronosticada ante Germont en el cuadro anterior de ese mismo acto (Non sapete quale affetto/vivo, inmenso m’arda in petto?). Do menor es el significante de la enfermedad que acabará con ella: Violetta, en realidad, muere de amor, un amor contrariado del que la enfermedad es el significante fisiológico, su inevitable somatización (de hecho, el Doctor, en el último acto, declara la tisi non le accorda che pocche oreconcluyendo sobre una cadencia perfecta sobre dicho tono). Por su parte, Fa mayor, el tono de la pasión, ya había aparecido brevemente (en un contexto de La mayor) durante la primera escena de la obra, cuando Gastone presenta a Alfredo y habla brevemente con Violetta, y reaparece de manera fugaz poco más allá, cuando el celoso (y clarividente) Doupol, el actual amante de Violetta, declare su antipatía hacia el recién llegado: m’è increscioso quel giovin. Fa mayor se enseñoreará de la escena (y del deseo de Violeta) a partir del momento en que Alfredo declare su amor al haberla visto por vez primera: un di, felice, eterea, mi balenaste innante.

Pero regresemos a Il trovatore. El único momento en que Leonora y Manrico comparten un dúo (pero sin tiempo para articular más allá de veinte compases: en esta ópera todo avanza a velocidad de precipicio) corresponde a la declaración de Manrico ah, si, ben mio con que se inicia el final de la tercera parte: en Mi bemol y La bemol mayor, como el propio racconto de Leonora al comienzo. Manrico, el personaje titular de la ópera, carece de tonalidad propia, expresándose en la que la mujer había introducido y que la configura como sujeto musicodramático. No hace falta decirlo: la ópera concluye en Mi bemol menor, el mismo tono de la entrada de Manrico. El círculo se cierra y el sueño de Leonora alcanza también su despertar más allá de su propia aniquilación: es como si la ópera asumiera ahí su punto de vista, que se prolonga más allá de su existencia misma, una existencia atormentada a la que sólo el delirio ha permitido subsistir, un delirio del que no cabe emerger salvo a riesgo de muerte. Por éso en Il trovatore siempre rige la noche.

Pero esa nocturnidad domina igualmente el paisaje narrativo de Rigoletto. La maledizione es el dispositivo poético que rige la integridad de la economía significante de la obra y, en cuanto tal, se trata del único elemento ligado a la elección tonal desde su mismo arranque. El preludio, con su excepcional fuerza trágica, reposa únicamente sobre una figura de puntillos que refleja la prosodia de la palabra, tal y como Rigoletto la rememorará en diferentes momento a lo largo del texto, desde su qual vecchio maledivami del comienzo del cuadro segundo hasta su final, así como la propia conclusión de la obra (Ah, la maledizione! es la expresión con la que concluyen tanto el Acto I como el III). El itinerario tonal es igualmente significativo: la obra finaliza en Re bemol mayor (como La traviata), el final del Acto I está en Mi bemol y el preludio en el relativo, Do menor, mientras el instante fatídico en que Monterone pronuncia la maldición en cuyo torno gira todo el ulterior desarrollo se expande, una vez más, sobre la tonalidad de La bemol mayor, el tono de Leonora y su delirio, el de la vulneración de La Ley de Violetta. Idénticas áreas armónicas subrayando la culminación de los vértices dramáticos esenciales que, en el caso excepcional de Rigoletto supone la materialización obsesionante de la escena temida (es decir, de la escena anhelada: el deseo de ser castigado del que Freud hablase con tanta extensión como pertinencia).

Quizá sea ésta una de las razones de la inexplicable sensación de unidad que la Trilogia tramite, más allá de las profundas desemejanzas (o aparentes oposiciones) de sus referentes, estructuras y narratividades: Rigoletto, la de mayor originalidad, la más shakespeariana, aquélla cuya figura epónima carece de una verdadera aria, La traviata, la obra que anticipa el verismo, la obra urbana que se desarrolla en su presente histórico avanzando de una discursividad por números cerrados hacia una construcción en continuidad dramática e Il trovatore, la más aparentemente ligada a la estética belcantista y que, más allá de ello, contiene alguno de los episodios de mayor intensidad dramática de todo el ottocento, como la escena de Leonora ante la torre, donde el interno (el de los monjes que cantan el miserere y el de Manrico fuera de la vista de la mujer) conforma la más patética de las soledades, tanto en la horizontalidad de la escena como en la verticalidad fuera de ella, soledad dúplice, abandono absoluto sin lenitivo en el que la heroína se abisma en una imposibilidad que agota todas sus posibilidades geométricas.

A su vez, las formas de inicio de los textos respectivos ofrecen una disparidad tan llamativa como coherente. Il trovatore, penetrada por una intensidad aciaga, entra en materia sin introducción previa como urgida por una premura sin sosiego, trasunto del vértigo que agita a sus figuras, paradójicamente congeladas en pasiones emblemáticas como las tallas de un bajorrelieve. Rigoletto, por su parte, arranca con un preludio cuya materia temática no es otra cosa sino un ritmo, sometido a los vaivenes de una armonía que a impulsos del ascenso cromático del bajo desemboca en una séptima disminuida que se desploma sobre el acorde de tónica en el compás vigésimo, para disolverse en un suspiratio de grupettos de dos corcheas gimientes cuyas ligaduras recorren la escala descendente: pocas veces la tonalidad de Do menor habrá trasmitido semejante tragicidad. Finalmente, La traviata desarrolla una elaborada obertura que se inicia con la sonoridad irreal de ocho violines solos en divisi a cuatro partes —arranque que se ha parangonado con razón con el de Lohengrin, obra totalmente desconocida en la Italia de la época— y cuya materia musical anticipa la del preludio del A.III. Tras predecir la aureola sonora del fallecimiento de la protagonista, se presenta y elabora la del futuro Amami, Alfredo!: Amor y Muerte confluyen así en pocos compases, pero iniciar el discurso con la referencia a ésta y no a aquél sugiere —y es ésta una singularidad narrativa verdaderamente excepcional en el melodramma de la época— que todo el desarrollo ulterior se sitúa en un pasado que se hace presente bajo la forma del delirio, como en una rememoración inexpresable de la protagonista en el instante mismo de su fallecimiento. Esa presencia de la alucinación, mucho más real que la realidad misma, es la substancia que, a través del encadenamiento de ciertos vértices armónicos precisos, configura la sustancia una y múltiple de la Trilogia popolare, trinidad significante cuya unidad sustancial puede no resultar obvia a primera vista, pero que, observada más de cerca, impone su certeza y su misterio. La unidad sintagmática, unidad sustanciada en la desemejanza de sus partes, yergue así su certidumbre, más allá de las paradójicas diferencias externas que configuran sus componentes.

José Luis Téllez