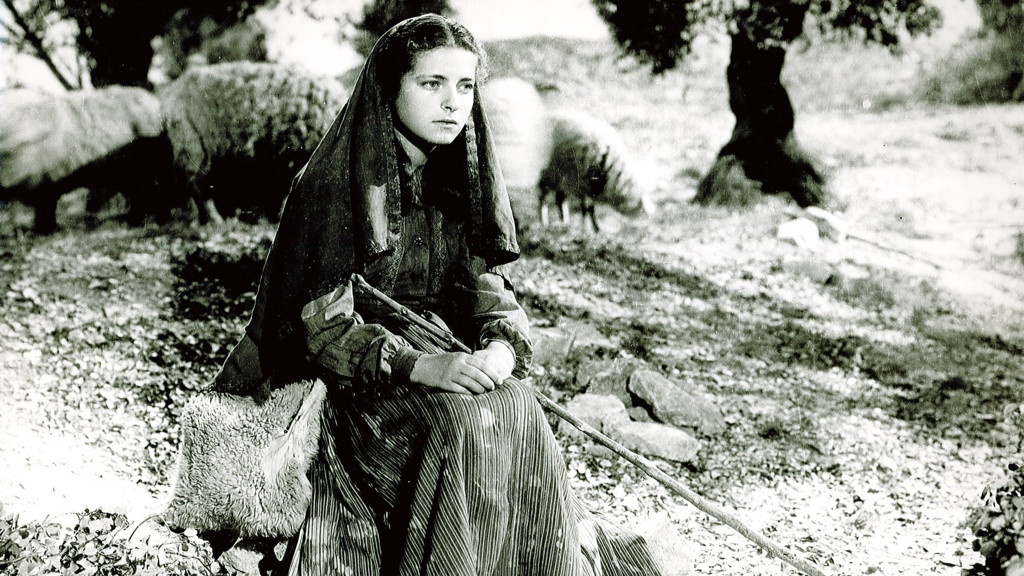

La señora de Fátima (Rafael Gil 1951)

Pese a su corta edad, Lucía es el único sostén de una familia que se descompone, refugiándose en el rezo mientras su hermano Manuel se alista en el ejército huyendo de un padre que malvende sus escasas tierras y maltrata a su esposa. Cierta mañana pastorea sus ovejas junto a sus primos Jacinta y Francisco, que se burla de las creencias de ambas: empero, el verla a tal extremo compungida le mueve a prometerle rezar el rosario con ella si así le ayuda a sobrellevar su tristeza. En tal instante, una luz vivísima les deslumbra mientras una voz femenina que sólo ellos escuchan les trasmite mensajes enigmáticos, al tiempo que les insta a reunirse en ese mismo lugar el día trece de cada mes y a mantener silencio. Pero la indiscreción de Jacinta da pie a que, con la rapidez del rayo, la voz popular convierta el caso en una manifestación sobrenatural, lo que llega a oídos de las autoridades: Oliveira, el alcalde comunista de Ourem, y Lorenzo Duarte, el fiscal, tratarán de obtener de los niños, amenazándoles con quemarles vivos, el reconocimiento de la falsedad de su relato, pero ello sólo sirve para fortalecer su convicción. Ya libres, retornan a sus citas con la voz, que les anuncia una revelación pública para el 13 de octubre. La noticia incrementa el movimiento masivo de gentes hacia Fátima, pero ello no libra a los niños de la burla de sus convecinos y de la brutalidad del propio padre de Lucía: hasta el párroco se muestra inicialmente adverso, apoyándolos finalmente ante la repugnancia que le provocan los métodos de Oliveira, lo que provoca su destierro. Entretanto, Elena, la esposa paralítica de Duarte, se suma secretamente al viaje: éste y Oliveira, confiando en el fracaso de la convocatoria, acuden también, confundidos entre una multitud de tullidos, ciegos, gentes menesterosas y simples curiosos. Amanece en un diluvio que, iniciado días atrás, arrecia frenético. Bruscamente, una claridad cegadora anega los campos: Elena se levanta y camina.

La señora de Fátima es la segunda producción de ASPA, firma creada por Vicente Escrivá que, de manera más o menos oficiosa, aspiró a constituír un bastión cinematográfico del integrismo católico (llegó a contar con la bendición apostólica de Pio XII). El film inicia una colaboración de Escrivá como guionista y Gil como realizador que se extendería a otros ocho títulos, enmarcándose en una operación propagandística (que contaba con el valor añadido de la protagonista, Inés Orsini, célebre por su encarnación de Maria Goretti en Cielo sulla palude, 1949, de Augusto Genina) ligada a una gira de la imagen de la virgen de Fátima por tierras españolas, que culminaría con una proyección lisboeta en la clausura del año santo de 1951 realizada por expreso deseo del dictador luso Oliveira Salazar. La cinta (cuyo coste rozó los siete millones, en buena medida por el considerable y muy cualificado elenco) obtuvo 5 permisos de importación y fue una de las más taquilleras de la década, gozando igualmente de buena acogida en Irlanda, Austria, Portugal y otros países católicos (Expedientes administrativos ). Empero, y llamativamente, habida cuenta de los datos antedichos, La señora de Fátima es un texto profundamente descreído que describe con singular materialismo y admirable pertinencia el proceso político y psicológico que impulsa la alucinación religiosa.

Portugal, 1917: un monarca asesinado, 16 revoluciones, 43 cambios de ministros… Tal es el apocalíptico panorama según el rótulo que abre el film: la voz en off que lo continúa define Fatima como una aldea olvidada cuyas gentes sobrellevan sus estrecheces con entereza. En tal contexto, Lucía, primera individualidad que emerge de un amplio friso campesino, aparece como figura esencialmente indefensa sobre la que gravita el peso de la situación social así descrita: toda la estructura significante del film deriva de su punto de vista, con lo que la subjetividad del personaje es inseparable de la historia referida (los sucesos de Cova de Iría) que, a un tiempo, quedan narrativamente legitimados en tanto sustentan el discurso de sus protagonistas infantiles. Para dos de éstos, se trata de una forma de identificación: Jacinta, por su incondicional aquiescencia para con los sentimientos religiosos de su desventurada prima y Francisco por su absoluta solidaridad para con ella, capaz de pasar incluso sobre su propio laicismo. Resulta esencial, a tal respecto, que el primer trance se produzca justamente cuando el niño manifieste tal actitud de modo inequívoco, con lo que la experiencia puede describirse como si se tratara de un hecho objetivamente compartido, ya que los tres personajes han arribado previamente a un acuerdo inquebrantable. Pero la visión, inicialmente individual y ligada a Lucía, se origina secuencias antes: estructura alucinatoria provocada por la situación de despojamiento de la protagonista que se articula en dos etapas.

En la primera, la niña reza ante una estampa de la Virgen colgada en la pared izquierda de su habitación (no visible hasta ese instante), movida por la angustia que le produce escuchar las amenazas de su padre hacia su madre tras malvender sus tierras, pasando a contemplarse a sí misma (no puede entenderse de otro modo el fundido encadenado que enlaza ambos planos a través de la elipsis temporal implicada) en el acto de rezar en la iglesia, pero vista ahora desde el lugar ficcional supuestamente ocupado por una imagen no introducida por un contraplano previo: el punto de vista queda así escindido, reduplicándose sobre la dirección de su propio mirar en un itinerario cíclico en que lo mirado se identifica con el sujeto que mira, articulando una convincente formulación fílmica del delirio que anticipa la sucesiva geometría narrativa de las escenas de Cova de Iría. Dicho en términos más simples: la propia construcción narrativa del film designa en este punto a la Virgen como una proyección fantasmática nacida en el imaginario de la atribulada Lucía.

En la segunda etapa, la estampa se encuentra sobre la pared derecha y su lugar anterior corresponde ahora a una ventana que tampoco había aparecido previamente, a cuyo través una fuerte luz (que resultará ser la del amanecer y que, sin ninguna justificación narrativa, había ya envuelto la figura de Lucía en la escena simétrica de la primera fase) inunda la habitación: se establece así definitivamente una suerte de eje proscenio izquierda-derecha que atravesará todo el texto fílmico con independencia de los emplazamientos ficcionales, gobernando el sistema interno que rige la puesta en escena de las pretendidas apariciones, ya que la luz procederá en todo instante del mismo punto (el vértice superior izquierdo del encuadre). La encina ocupará el lugar que correspondió a la imagen en la primera etapa, con lo que la luz, asociada a ese mismo extremo del fuera de campo en la segunda, se revela como el mismísimo Significante Mariano: luz venida del espacio tachado, luz de reflector o de arco voltaico, violenta luz fílmica cuya cualidad exacerbadamente irreal, al vulnerar la verosimilitud naturalista previamente adoptada, reconduce el sentido hacia una ilusoria, pregnante sobrenaturalidad de ingravidez deslumbradora. Así, la carnalidad sugerida, veladamente entrevista de espaldas y parcialmente asomada al borde del encuadre, de la Imagen sobre la rama del árbol -visión de pesadilla, icono de espesor surreal- aparece sesgada y fragmentaria, esquiva ante una plenitud imposible: la Figura central de la fábula, legitimadora en último término del discurso de sus protagonistas, resulta ser irrepresentable (aunque no inefable: ahí está el peso de ese pié desnudo, opaco hasta el límite mismo de lo obsceno en su denso realismo fotográfico, denunciando, con su simple inscripción en el cuadro, la imposibilidad ficcional de la totalidad de ese cuerpo del que se afirma como inquietante sinécdoque). La Nada no puede mostrarse y por ello la escena final aparece, justamente, como el lugar narrativo de máximo vaciamiento semántico: el contraplano celeste es una progresión lumínica en que las nubes se disuelven en luz, en claridad absoluta, en el propio blanco de la pantalla fílmica, territorio primordial apto para toda inscripción proyectiva. No hay más verdad que la del espectáculo ni realidad ajena a su dramaturgia: como en el Retablo de las maravillas cervantino, los portentos exhibidos son consustanciales e indistinguibles del propio dispositivo escénico, de la ilusión tetral, y como en el inmortal entremés, no podrá contemplarlos quien no sea cristiano viejo o tuviere la menor traza de confeso. Es profundamente significativo que, de los dos personajes ciegos, quien recupere la visión (el niño) solamente afirme ver a su padre ignorando enteramente la supuesta presencia de la imagen, mientras la anciana que proclama su creencia persiste en su ceguera: el milagro es asunto de fé, y solamente existe para los previamente convencidos.

Que son todos. No existe un personaje (salvo el alcalde, encarnación del poder político cuyo marxismo no vá más allá de una zafia irreligiosidad) que no tenga especialísimo interés en otorgar crédito a la hipótesis sobrenatural (y es harto significativo que sean los lugareños quienes hablen de la Virgen: los niños solamente lo hacen de La Señora). Para los campesinos, por aportar, al menos, un consuelo frente a una vida de adversidades. Para la propia aldea, por suponer la única posibilidad de hurtarse a esa irrelevancia histórica denunciada en el prólogo. Para Duarte, por reconquistar a una esposa presumiblemente víctima de una ataxia histérica, nítidamente legible como respuesta sexual negativa frente a la subordinación manifestada por el fiscal ante el alcalde (la parálisis solamente se evidencia en el instante en que Duarte empuja la silla de ruedas, invisible hasta entonces, con lo que la inmovilidad de la mujer queda fílmicamente asociada a la proximidad del cuerpo masculino): comportamiento del alcalde sobrecogedoramente descrito en la secuencia de sus amenazas hacia los niños, obligados a descender al sótano tenebroso y llameante de la municipalidad, representación de un infierno melodramática y convincentemente descrito merced a una retórica de hondo arraigo popular. Y finalmente, para Portugal mismo, cuya inestabilidad política y debilidad económica podría inclinarse hacia un frentepopulismo incontrolable y reivindicativo: lo que, por lo demás, expresa con exactitud la función política real del origen del mito de Fatima. Todos, en suma, ganarán algo: incluso esos niños que se burlan de los pastorcitos y a los que Francisco, con agudo realismo, silencia mediante la oportuna donación de su armónica. Función política reflejada en la extrema dimensión coral de un film que se abre y cierra con el punto de vista de las masas campesinas, del que los protagonistas emergen para disolverse en la inmensa riada procesional que lo concluye.

Del conjunto de críticas delirantemente favorables cosechadas por el film merecen extraerse algunos párrafos procedentes de la prensa integrista que, curiosamente, manifestaban reparos muy precisos: los rayos de luz que se suponen emanados de Nuestra Señora adolecen (sic) de un exceso de mecanicidad, y el breve trozo de ropa que se divisa en un estrecho sector de la izquierda del plano no contribuye a la idea que se pretende dar, escribe el crítico anónimo de Hoy(Badajoz), mientras Ollo, en Arriba España (Navarra) afirma que no parece sino que la Señora vino exclusivamente para una familia desventurada o para un pueblo maltrecho, echándose en falta una visión universal del mensaje. Por su parte, la propia vidente (que había profesado en un convento de Coimbra), tras asistir a una proyección, manifestó su malestar por el modo en que, a su ver, se había desvirtuado en el film la personalidad de su padre (cuyo tratamiento como personaje negativo resulta crucial para la verosimilitud del relato). Testimonios cuya naturaleza episódica o extrafílmica no los hace menos reveladores.

José Luis Téllez

José Luis Téllez