Fidelio, ópera y política

En el volumen X de la Encyclopédie (aparecido en 1765) se define la palabra mariage (matrimonio) como unión voluntaria de un hombre y una mujer contraída por personas libres: Las referencias de tipo doctrinal no aparecen en la definición sino más adelante, en un amplio desarrollo que tiene tanto de religioso como de antropológico. La fecha es significativa: Gluck estrenará la primera versión de Alceste dos años más tarde, y tanto Calzabighi, su libretista, como Giacomo Durazzo, el director del teatro donde se produce la première, han sido amigos (y discípulo, en el primer caso) de Voltaire en Paris. Diecisiete años más tarde, el emperador Joseph II promulga la denominada Ehepatent, la ley que regula lo que hoy denominamos matrimonio civil, que establecía para su validez legal tan sólo el consentimiento de los cónyuges firmado con testigos ante un notario. El decreto provocó fuertes protestas de los sectores reaccionarios, pero también contó con un apoyo artístico excepcional: Le nozze di Figaro, la inmarcesible ópera mozartiana, estrenada un año más tarde. El amor conyugal se establecía en el imaginario de la sociedad burguesa potencialmente revolucionaria como uno de los ideales del pensamiento ilustrado. Así, no puede sorprender la elección argumental efectuada por Beethoven: el ideal político de libertad y justicia resultaba indisoluble de esa Eheliche Liebe que figura como subtítulo de la obra en su versión alemana.

Pero para el autor de la Sinfonia Eroica escribir una ópera no era un simple trabajo alimenticio, sino una profesión de fe en los principios democráticos que la Revolución de 1789 había materializado, y de ahí que la altura del empeño le obligase como instancia previa a plantear la elección del código como un problema en sí mismo: jamás un compositor se habrá interrogado acerca de la naturaleza estética y la función social del teatro lírico con el empeño y la profundidad con que lo ha hecho Beethoven en su única contribución al género. Componer una ópera implica responder a una pregunta previa: ¿qué clase de ópera? En nuestro siglo, Debussy, Berg, Zimmermann o Messiaen se enfrentaron a idéntico interrogante. No se trata tan sólo de elegir y trabajar en el interior de un género, sino, y sobre todo, de explorar la significación del género mismo y sus posibles implicaciones. El cineasta Jean-Luc Godard ha afirmado que un travelling es una cuestión moral: del mismo modo, la elección del código conlleva inexorablemente una posición política. Forma y contenido son una sola y misma cosa.

Es profundamente revelador que Beethoven no se plantee una reforma del código (como ha sido el caso de Gluck) ni tampoco la posibilidad de articular un modelo dramático nuevo (como hará Wagner más tarde). Entre las posibles pautas a seguir solamente hay, a su juicio, un precedente de verdadera categoría: Die Zauberflöte. Mozart ha materializado ahí una especie de summa theologiae de todo lo musicalmente enunciable, introduciendo personajes de ópera seria en el seno del Singspiel, que era la forma del teatro musical autóctono en el mundo germanohablante (y dignificando hasta lo sublime los arquetipos preexistentes: que Papageno sea el equivalente del tradicional Hanswurst excede cualquier ponderación), pero incorporando además la música litúrgica de tradición nórdica y las formas instrumentales más eruditas, como la fuga: Pamina, Tamino, la Reina de la Noche, proceden del universo de la tragedia neoclásica y del virtuosismo italianista, pero la intervención de los gehärnische Menschen en el Acto II es un sobrecogedor coral variado de la más depurada línea polifónica luterana: un evidente homenaje a Bach, incluido a su vez en una estructura sinfónicamente unificada desde el punto de vista armónico. Todo ello, al servicio de un mensaje nítidamente progresista (y feminista, al defender el derecho de la mujer a la iniciación masónica en pie de igualdad con el varón), el de la francmasonería, que en aquél momento acogía en su seno las más granadas inteligencias de la Viena de la Aufklärung. Al elegir el Singspiel como forma dramática, Beethoven no solamente se entroncaba con la línea mozartiana de Die Zauberflöte, sino que apostaba inequívocamente por un modelo de teatro popular autóctono a través del cual pudiese hacer llegar su mensaje político a un público mayoritario.

Como se sabe, el encargo beethoveniano procedía del Teatro An der Wien, donde la obra de Mozart se había estrenado doce años atrás con arrollador éxito: en su propio catálogo, el músico salzburgués la describe como ópera, de modo que Beethoven contaba con un precedente incuestionable para cumplir el encargo en idéntico registro. Es sabido que, inicialmente, el compositor se dirigió hacia Vestas Feuer, un texto de Schikaneder, el libretista de Die Zauberflöte, en la línea de ese breve revival de la opera seria metastasiana en su variante de ópera de romanos que se había producido con ocasión de las guerras napoleónicas, pero pronto abandonó la idea a favor de otro libreto de Jean Nicholas Bouilly que ya había dado lugar a sendas obras de Pierre Gaveaux, Ferdinad Paër y Simon Mayr que, según parece, se inspiraba en hechos realmente acontecidos en Paris durante la época del Terror: el equivalente a Florestan se llamaba René de Samblancay y el de Don Fernando era un oficial apellidado Saint-André, enviado por Robespierre (tema para una reflexión feminista: desconocemos el nombre de la verdadera Leonore). Bouilly había trasladado la acción a España a beneficio del anonimato de sus protagonistas.

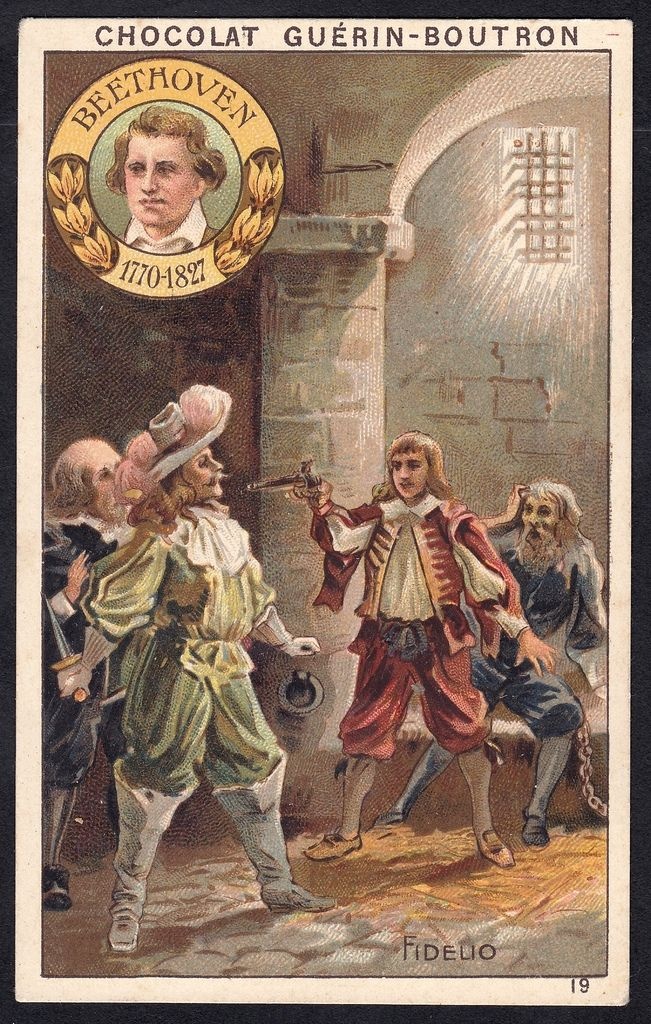

En la elección beethoveniana del libreto (que, pese a otros testimonios en contra, parece hoy día demostrada), el fondo ético y político del tema parece ser el factor determinante: se sigue el modelo, entonces muy frecuente en la dramaturgia revolucionaria, de lo que se conocía en alemán como Rettungs-oper (ópera de rescate), en la que se asiste a un enfrentamiento entre el Deber y la Ley, a beneficio de aquél en demérito de una justicia emanada del despotismo ilustrado y, por tanto, injusta desde sus mismas raíces: es fácil, obligado incluso, trasladar ese dilema a cualquier forma de revuelta popular en cualquier lugar del mundo capitalista en los días presentes (en otros términos: Antigona tiene aún mucho que decir). La universalidad de la anécdota de Fidelio —no digamos ya de su música— es absoluta en el tiempo y en la geografía. Aspecto aún más esencial, el tratamiento de su protagonista femenina: Fidelio es una de las escasísimas óperas en que la mujer ni es una víctima inocente y sumisa ni una figura de perfidia, sino el agente argumental par excellence, la heroína que tiene que recurrir al travestismo para llevar adelante su glorioso cometido como encarnación del amor y de la fidelidad, virtudes convertidas en revolucionarias gracias a su voluntad y su osadía: Leonora se traviste para llevar a cabo acciones que en su momento se consideraban masculinas, como empuñar un arma contra el opresor (imagen que la, en su día, celebrada interpretación de Wilhelmine Schöder-Devrient quedaría inmortalizada en un grabado famoso). La mujer que protagoniza la única ópera de Beethoven no es ese ser inestable y alienado de las óperas belcantistas al que la frustración erótica sumirá en la insania, sino una figura activa que luchará por su amor con determinación y audacia. Un nuevo arquetipo dramático se abre paso ahí, el de la mujer capaz de llevar la iniciativa y enfrentarse a la adversidad. Leonora no está lejos de Carmen, la mujer libertaria y proletaria, pero tampoco de la inolvidable Vienna de Johnnie Guitar (admirable encarnación, por cierto, de Joan Crawford), el magnífico film de Nicholas Ray. Y la configuración vocal del personaje no es menos significativa: a Beethoven no le interesan las vocalizaciones acrobáticas, sino un canto expresivo, ocasionalmente elegíaco, pero también un canto di forza, silábico, cuyos escasos, pero muy incisivos melismas, están ahí tan sólo para dar mayor realce y energía a la línea melódica, como se pone de manifiesto en la grandiosa escena (Komm, Hoffnung!) de la protagonista en el acto primero.

Así, en la elección de la forma dramática conviven, tanto el deseo de integrarse en la tradición nacional como como el de dilatar el camino emprendido por Mozart: Beethoven elige esa forma de teatro popular al entenderlo como el mejor vehículo para trasmitir un mensaje políticamente comprometido y, al tiempo, ampliar la concepción formal en sí misma, como contribución al establecimiento, que cree definitivo, de un género que, pidiéndole prestada la expresión a Antonio Gramsci bien podrámos definir hoy día como inequívocamente nacional-popular (bien pronto, Der Freischütz dilatará esa misma trocha, abriendo de par en par el futuro romanticismo operístico alemán). A todo lo cual hay que añadir el paradigma político de actualidad: la ópera postrevolucionaria francesa, organizada de acuerdo con un modelo similar al del Singspiel: la opéra-comique, que alterna igualmente el canto con la palabra hablada, como reacción frente a la Tragédie mise en musique propia de la Académie Royal parisina.

Los años comprendidos entre la muerte de Mozart y las décadas iniciales del XIX fueron, desde el punto de vista de Beethoven, los más estériles en la historia operística de Viena (y no sólo por la música: en alguna ocasión afirmó explícitamente que los escritores alemanes no servían para libretistas). Lo que no está reñido con el éxito: Die Edle Rache (Franz Süssmayr), Der Dorfbarbier (Johann Schenk), Der Augenartz (Adalbert Gyrowetz) u Ostande (Joseph Weigl) conocieron centenares de representaciones en los años finales del XVIII, pero ninguna de ellas colmaba las aspiraciones de Beethoven, para quien el éxito de público no redimía unas obras, a su juicio, estéticamente indefendibles. Tampoco aprobaba la trilogía de Mozart y Da Ponte que, más allá de la naturaleza excelsa de su música, se basaban en argumentos que estimaba superficiales y frívolos, cuando no inmorales, como en el caso de Così fan tutte (opinión que hoy valoramos como errónea, pero que fue compartida por Wagner y por la mayoría de los románticos). Por otra parte, Beethoven experimentaba una profunda aversión hacia la música italiana, con sus agilidades, colorature y exhibicionismo vocal (opinión no lejana de la del último Mozart: es harto significativo que en Die Zauberflöte sea justamente la Reina de la Noche, el personaje negativo, quien recurra a tales artificios). Para el autor de Fidelio, la ópera debía asumir la misma naturaleza hondamente ejemplar y edificante que intentaba imbuir en su propia música instrumental.

Más allá de su confesado entusiasmo por Cherubini y por otros autores como Méhul y Spontini, Beethoven admiraba igualmente la categoría de sus libretos. Con el cambio de siglo, la obras francesas habían desembarcado en Viena con abrumadora acogida: a la Lodoïska de Cherubini siguió un año más tarde (1803) el encargo de Faniska y en las temporadas sucesivas lo hicieron las composiciones de Dalayrac, Gaveaux, Boïeldieu, Yssouard, Berton, Spontini, Méhul y Lesuer, todo ello antes de 1805, justamente cuando Beethoven estrenaba la primera versión de su ópera, iniciada más o menos contemporáneamente con la composición de la Sinfonia Eroica y la sonatas conocidas como Waldstein y Appasionata : el excepcional ímpetu de estas obras, su inigualable fuerza expresiva y su tensión formal son coetáneas del esfuerzo y el sentido de la perfección que le lleva a redactar tres versiones de su ópera con los títulos sucesivos de Leonore (1805 y 1806) y el ya definitivo de Fidelio (1814), componiendo no menos de cinco oberturas para ellas. Alguna de tales piezas (la conocida como Leonora III) resulta absolutamente impracticable desde el punto de vista teatral al tratarse de un verdadero poema sinfónico en miniatura, verdadera música narrativa avant la lettre que anticipa todas y cada una de las peripecias del drama, fanfarria de la llegada de Don Fernando incluida: la solución convencional de utilizarla como preludio del A.II es una inconveniencia, que solamente puede justificarse por el lógico e invencible deseo de rendir tributo a su excepcional categoría sinfónica.

Incluso en el menor de sus detalles, Fidelio nos sitúa ante la evidencia de que para Beethoven el ideal político era inseparable de un ideal puramente musical: el sublime cuarteto Mir ist so wunderbar del acto primero es una proclama de la autonomía de la música más allá de los elementos argumentales que a través de esa música pretenden trasmitirse. Los cuatro personajes expresan en sus respectivos textos ideas contrapuestas que, paradójicamente, se encarnan en una misma línea melódica que se repite a través de las correspondientes entradas en falso canon: todo barrunto de realismo ha sido abandonado en favor de reivindicar la suprema libertad de la propia música. La obra apenas ha comenzado y ya se asiste ahí a una toma de posición en favor de la naturaleza apolínea del discurso: en ese instante crucial Beethoven se manifiesta como militantemente antirromántico. Como ya sucediese en la tormenta de la Sinfonia Pastoral, un mismo tema (el que se asocia al inicio de la lluvia) sirve luego para describir (en un tempo más lento y en valores más largos) justamente, el reflujo de la tempestad. Lo que provoca el cambio de sentido narrativo no es tanto la diferencia agógica sino, sobre todo, la diferente posición temporal del motivo en tanto que inicio y clausura del fragmento. Del mismo modo, son los personajes y las palabras que cantan lo que modifica el sentido de una melodía gloriosamente inmutable: nunca se habrá articulado sobre la práctica una reflexión tan radical sobra la asemanticidad de la música como en este episodio memorable.

Fidelio, como sucede con sus precedentes mozartianos, dispone su arquitectura con una lógica sinfónica: no sólo por la importancia que en la obra asume la escritura instrumental (con episodios de tan considerable importancia como la introducción a la gran escena de Florestan en el comienzo del A.II), sino por la organización armónica en torno a la tonalidad de Do mayor, inicial y final de la ópera, y el importante papel de su dominante, Sol mayor, fundamental del citado (¡y sublime!) cuarteto del A.I y del penúltimo número, el duo, no menos glorioso, entre Florestan y Leonora O namenlose Freude, previo a la grandiosa conclusión. Por lo demás, Beethoven moviliza otras dos tonalidades subsidiarias a distancia de tercera mayor de la tónica general y, en ambos casos, en relación con sus dos grandes protagonistas: la escena de Leonora del A.I está en Mi mayor (que será también la tonalidad de la última de las oberturas, la empleada en la tercera versión de la obra), mientras la de Florestan en la celda está, en su gran episodio central, en La bemol mayor, correspondiente a la evocación de su esposa (constantemente sugerida por la tímbrica, al asociarse alas trompas y los oboes), aunque su comienzo y su final se encuentren en el tono relativo, Fa menor, correspondiente, como es lógico, a la tiniebla y la desesperanza que rodean al protagonista. Otro rasgo igualmente mozartiano (existente también en el precedente de Cherubini) es la configuración de los dos grandes finales, tonalmente unificados y pródigos en acontecimientos musicales y argumentales, verdaderas óperas en miniatura. El primero de ellos contiene además uno de los episodios más conmovedores de toda la historia del teatro cantado: el coro de prisioneros O welche Lust!, exhibe la grandiosa simplicidad homofónica de un coral que ha perdido su encarnadura eclesiástica para configurar un himno en favor de la libertad política. La herencia mozartiana se manifiesta aquí de forma particularmente significativa: como en la escena ya citada de Die Zauberflöte, la música litúrgica hace su aparición trasmutada en portaestandarte de un mensaje laico y humanista. El Singspiel alcanza aquí una categoría y un propósito que rebasa ampliamente sus orígenes populares a la busca de un genuíno humanismo revolucionario.

Se ha señalado repetidamente que el personaje del cautivo es una obvia proyección del aislamiento del propio compositor, generado por su sordera que, como músico y pianista-improvisador de genio, intentaba a toda costa ocultar y de la que ha dejado desgarradora noticia en el texto conocido como Testamento de Heligenstadt, redactado poco antes de iniciar su aventura operística. Maynard Solomon ha elaborado una magnífica interpretación de raíces psicoanalíticas acerca del significado profundo de la obra: Leonora/Fidelio va en busca de sus propios orígenes, y la liberación de Florestán no es sólo una liberación del padre/marido, sino una repetición purificadora del proceso del nacimiento, una penetración en el misterio definitivo de la creación. […] En este sentido, podemos concebir Fidelio como una ópera acerca de la resurrección tanto como del rescate. Florestán no sólo está encarcelado, sino sepultado. […] Hay aquí un esquema mítico: el dios moribundo de la vegetación (se aclara el sentido del nombre «Florestan») aguarda la llegada de la diosa bisexual (Fidelio/Leonora) para devolverle la vida y la juventud, para señalar el paso de la oscuridad a la luz solar. El dios invernal (Pizarro) perece, reemplaza a Florestán en la tumba y la humanidad celebra la llegada del Año Nuevo con himnos al matrimonio. La interpretación puede aún ir más allá, si recordamos cuantos teatros alemanes, destruidos tras los bombardeos aliados, celebraron su reapertura justamente con Fidelio, atestiguando su perennidad y su carga emotiva. Ni que decir tiene, la obra, como ha sucedido con la Novena Sinfonía, ha sufrido toda suerte de apropiaciones propagandísticas ocasionalmente espúreas, lo que sitúa en primer término el problema de identificar a su legítimo destinatario.

¿Para qué público, por tanto, está escrita Fidelio? ¿Para el público formado por los oficiales de las fuerzas francesas de ocupación de 1805 (que ignoraban el alemán)? ¿Para el público habitual del Singspiel, al que no podía por menos que desconcertar su seriedad enunciativa y su carencia de elementos mágicos, fantásticos o exóticos? ¿Para el que, ya en 1814, aplaudía esa desvergonzada parodia de su propio “estilo heroico” que es la Wellingtons Sieg mientras se aprestaba para echarse en los brazos de Rossini? A contracorriente de todo, trascendiendo su propio código, imbuida de una voluntad ejemplar y revolucionaria, Fidelio es un alegato, una genuína pieza de arte militante: militante contra la opresión, contra la tiranía, y, sobre todo, militante a favor de un arte en que la belleza sea, tan sólo, una dimensión (inexcusable, eso sí) en la lucha en pro de la libertad y la justicia. Pero, sobre todo, Fidelio sigue siendo un arma arrojadiza contra cuantos —aún hoy— piensan que la ópera es únicamente una forma de entretenimiento social elegante y una ocasión para deleitarse en la valoración de la vocalidad. Su envergadura, su grandeza, su trascendencia, su desdén para con cualquier forma de halago hacia el aficionado convencional, la convierte en un admirable monumento erigido en homenaje a la dignidad humana y a la dignidad del arte como herramienta educativa. La realidad es que Fidelio ha creado su propio público, lo crea en cada representación y lo seguirá creando allá donde se encuentre un espectador con inquietud cultural y conciencia política.

José Luis Téllez