El viajero cercano

El centro de Madrid guarda un regusto añejo en la toponimia de sus calles: aquélla en que se encuentra la casa de Luis de Pablo se nombra Relatores, que es voz antigua con la que se designaba -y se designa aún- a los letrados que resumen lo esencial de las causas ante la Audiencia y que, según se dice, le viene de los muchos que en ella establecieron su domicilio en las últimas décadas del siglo de Velázquez. Preferencia que nuestro músico comparte, no tanto por la abogacía -su otra profesión, ejercida por razones estrictamente alimenticias hata 1959- como por atracción por los significantes perdidos, y su correlato en el peso temporal de la geografía urbana: a mediados de los sesenta, Luis de Pablo tenía su estudio en un luminoso sotabanco de la no lejana calle de San Bernabé desde el que podía divisarse la imponente cúpula de San Francisco el Grande -una de las más importantes joyas del barroco capitalino- y en donde había establecido el primer (y humildísimo) laboratorio español de música electrónica gracias al patrocinio del empresario Juan Huarte, conocido mecenas que apoyaba a artistas vascos antifranquistas como Jorge de Oteiza o Eduardo Chillida. Desde la frondosa terraza de su vivienda actual, casi un jardían colgante en miniatura y a la altura igualmente de un quinto piso, el compositor contempla ahora una de las plazuelas madrileñas de mayor abolengo, bautizada con el saludable y republicano nombre de Plaza del Progeso y en cuyo centro se alza la estatua de Fray Gabriel Téllez, conocido por su seudónimo secular de Tirso de Molina y más todavía por haber creado uno de los dos grandes arquetipos -el otro es Don Quijote- aportados por España al Inventario General de Símbolos Universales, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, Don Giovanni para los íntimos: no es mala vecindad para el creador de la ópera española moderna. Si el embrionario estudio era punto de encuentro de los músicos más jóvenes (los nacidos en la década de los cuarenta), la casa de Relatores es frecuentada por autores que, como David del Puerto, Jesús Torres, Jesús Rueda, César Camarero o Santiago Lanchares, han nacido pasados los sesenta…o más recientemente todavía. Unos y otros se extasían ante la interminable marejada de teja antigua que se extiende hacia todos los rumbos de un horizonte abierto sobre los asombrosos crepúsculos de la Villa.

Entre esas dos vistas de la ciudad se inscriben casi cuatro décadas de búsquedas y de encuentros, pero sobre todo, de trabajo: Luis de Pablo ha pasado de ser una de las figuras indiscutibles (por discutidas) de la generación de la vanguardia militante a convertirse en uno de los nombres indiscutibles (por consagrados) de la generación del magisterio en ejercicio, pero sus anclajes vitales -pese a tratarse de uno de los miembros más viajeros e internacionalmente reputados del grupo que afrontó el gran salto en el vacío de la música española reciente- apenas se ha desplazado unos centenares de metros dentro del mismo barrio antiguo por el que profesa ese apego tan característico de ciertos madrileños adoptivos (un caso similar es el de su compañero generacional Carmelo Bernaola que, pese a dirigir el Conservatorio de Vitoria, siempre ha conservado su primer y céntrico domicilio junto a la Glorieta de Bilbao). Y esa cercanía diseña la metáfora de una fidelidad, no hacia un estilo -su propia práctica artística ha sido notablemente refractaria a semejante posibilidad, pese a que bien cabría definir algunas de sus constantes en las últimas décadas- sino hacia una actitud estética de inquietud sin abatimiento, gobernada por la curiosidad, la heterogeneidad, la carencia de prejuicios y, por encima de todo, por la capacidad para hallar aspectos de interés (y por lo tanto, material de trabajo) casi en cualquier cosa, desde la música electroacústica (Tamaño natural, 1970, Chamán, 1976…) al historicismo (Quasi una fantasía, 1969, que integra en su interior la Verklärte Nacht de Arnold Schönberg), desde los folklores exóticos (Luis de Pablo es una autoridad en músicas extraeuropeas) a la música concertante -tres conciertos para piano, otro para flauta(s) y uno todavía inédito para violín- desde las piezas para ejecutantes no profesionales (Visto de cerca, 1974) a la música más erudita y especulativa de la tradición reciente. Música especialmente permeable a otras disciplinas que, como el cine, la poesía (el catálogo de poetas musicalizados por De Pablo comprendería medio centenar de nombres, que abarcan desde George Santayana hasta Omar Kayyam, pasando por Juan Larrea, Carlo Porta, Mateo Alemán o el Eclesiastés) o la pintura, guardan con la música un parentesco más o menos tangencial, cuando no francamente remoto.

Esa naturaleza proteica, versátil y desinhibida de la obra de Luis de Pablo es consecuencia directa de una formación al margen de la enseñanza normalizada y simultánea con la Facultad de Letras: el contacto frecuente con algunos de los intelectuales de mayor valía de la España del momento ha sido posible, justamente, en la medida en que su ahondamiento en el arte de los sonidos se efectuaba al tiempo, y complementariamente, con su contacto con los saberes humanísticos. Y así, este académico de Bellas Artes por la sección de música de la Docta Casa, carece paradójicamente de acreditaciones oficiales de semejante disciplina, pero pocos artistas contemporáneos poseerán una formación más rica y una visión cultural más amplia y variada. Su conocimiento del teclado y el solfeo data de sus primeros años, pero su aprendizaje es irregular e inseparable del sangriento dédalo de la España de postguerra. Nacido en Bilbao de padre logroñés y madre asturiana trasladada con su hijo a Madrid, la insurrección fascista destruye definitivamente la unidad familiar: madre e hijo realizan un laberíntico viaje que debe sortear la escisión creada por el gobierno rebelde instalado en Burgos, regresando al País Vasco a través de la España Republicana, de Madrid a Valencia, de allí a Barcelona y, por el sur de Francia, a Fuenterrabía, donde acaban instalándose cuando el futuro compositor cuenta apenas ocho años tras comprender que el padre ha muerto. Será en el colegio de las monjas francesas de esa bellísima localidad fronteriza donde, junto a su perfecto uso de la lengua vecina, adquiera los rudimentos de lectura y piano a partir de los cuales desarrollará de modo autodidacto (leyendo muchos libros y muchas más partituras, como el propio músico afirmará en alguna ocasión) el paulatino conocimiento y subsiguiente dominio del lenguaje musical mientras completa sus estudios secundarios. Y así, y muchos años más tarde, el compositor podrá decir que no ha tenido otro maestro verdadero que Max Deutsch (a quien conoce en su primera salida a Darmstadt, en 1959), discípulo a su vez de Schönberg, pudiendo puntualizarse que la relación entre ambos, con todas las diferencias que se quiera, se asemeja a la que el maestro de éste último mantuvo con Zemlinsky, en el sentido de que la didáctica, si cabe denominarla así, consistía en un profundo intercambio de puntos de vista y un detenido análisis de las composiciones que el músico bilbaíno le consultaba cuando ya había estrenado en España algunas de sus primeros y más significativos trabajos de fines de la década, como Móvil, para dos pianos (1957-59, uno de los primeros experimentos de aleatorismo controlado escritos en la península…y fuera de ella) o la singularísima Comentarios, sobre dos poemas de Gerardo Diego, para tenor (o soprano), flautín, vibráfono y contrabajo, un año anterior.

Culturalmente, en los años del franquismo se daban situaciones más lábiles de lo que suele creerse: si Luis de Pablo conoce los primeros poemas del asesinado Lorca o el exiliado Alberti (pero también de Guillén o de Salinas) es, paradójicamente, gracias a las clases de impartidas por un sacerdote chileno -Osvaldo Lira- en el Colegio de los Sagrados Corazones, donde el futuro compositor realiza el bachillerato tras el regreso de la familia a Madrid al concluír la guerra: este religioso de talante liberal, además de ponerle en contacto (a él y a sus condiscípulos, con quienes mantendrá la relación tras abandonar el colegio) con los poetas de la generación de la República, le ayuda a asentar su vocación artística descubriéndole a Béla Bartok al invitarle al estreno español del Concierto para orquesta (en octubre de 1948, con Ernst Bour en el podio), que será una de las referencias musicales decisivas de su recién estrenada juventud. Ese mismo año, y gracias a alguno de sus antiguos compañeros, traba amistad con Vicente Aleixandre: la apertura del horizonte intelectual generada por este encuentro con el futuro Premio Nobel marca el arranque de un interés estético interdisciplinar que la enseñanza profesional de la música en el Conservatorio de aquellos años estaba incapacitada para ofrecer (desdichadamente, no puede decirse que las cosas hayan mejorado mucho): no estamos afirmando que el modo de aprendizaje de Luis de Pablo pueda generalizarse, pero no cabe la menor duda que esa forma heterodoxa y perfectamemte ajena a la formación normalizada como instrumentista (con su excepcional exigencia de tiempo y dedicación y su tan indeseable como casi ineludible confinamiento en el control del repertorio), han sido beneficiosamente aprovechadas por el compositor para obtener una visión del trabajo creativo de ámbito inusualmente más amplio y profundo de lo convencional, y ello desde el origen mismo, no ya de su carrera, sino del propio despertar de su conciencia vocacional.

En contra de una idea hondamente arraigada, el aspecto más negativo del franquismo en el terreno cultural no fue la censura (con ser odiosa: en 1969, el propio Luis de Pablo vio prohibida su banda sonora para el film de Carlos Saura La madriguera, realizada mediante distorsiones electroacústicas de cantos gregorianos que reutilizó el año siguiente para su obra We), sino el aislamiento y la escasez de información, consecuencia de un periodo autárquico que abarcó hasta el ingreso en la ONU en 1955. La situación se sustentaba en la paradoja de una gran avidez minoritaria enfrentada a una infraestructura bajo mínimos (en el Madrid de los años cuarenta y cincuenta no existía sino una orquesta que ofrecía temporadas regulares, y la ópera no comenzó una andadura más o menos estable hasta 1964, siempre sobre el repertorio más trillado) y a un público ásperamente refractario a la menor innovación, cuyo gusto había crecido en esa misma escasez (el autor de estas líneas recuerda el sañudo pateo con que fue mayoritariamente acogida una excelente interpretación de El mandarín maravilloso dirigida por Antal Dorati ¡en 1960!). El panorama estaba dominado por manifestaciones epigonales de un nacionalismo (o un romanticismo) tardío, en el que descollaba tan sólo la sabiduría de autores más o menos nacidos con el siglo que, como Rodrigo, Del Campo, Turina, Guridi, Esplá (violento detractor de la obra de De Pablo, de modo absolutamente desinteresado por lo demás), Rodríguez Albert, Echeverría, Dúo Vital o Asencio tenían todo el oficio del mundo pero, estéticamente, no podían servir de referencia para los músicos más jóvenes. Muchos años más tarde, en ocasión del estreno en Tokio de Senderos del aire, De Pablo y Toru Takemitsu se reconocían como almas gemelas (de ahí partió una buena amistad y una admiración recíproca) que, en cierto momento, necesitaron volver la espalda a sus tradiciones musicales respectivas: no hace mucho, y ya fallecido el japonés, resultaba emocionante escuchar al bilbaíno prologar la interpretación de una obra de aquél diciendo que el único modo que ambos tuvieron para afirmar quienes eran fue negarse a ser lo que eran.

La situación solamente fue trascendida por alguna voz individual, como la de Gerardo Gombau (1906-1971), músico prestigiosísimo que había llegado estrenar la Suite Lirica de Alban Berg en su Salamanca natal (como viola) y que desde su cátedra del Conservatorio madrileño aprendió de sus propios discípulos, elaborando un serialismo de escritura esencialista que pronto rebasó en direcciones más avanzadas hacia finales los sesenta: no por azar, sería el primero en interesarse y apoyar con entusiasmo la obra de De Pablo, dando a conocer alguna de sus primeras composiciones. También Mauricio Ohana, a través de su hermano avecindado en Madrid, alienta sus trabajos iniciales. Pero será un catalán de la diáspora democrática -ya nacionalizado inglés- Roberto Gerhard, discípulo de Schönberg a quien acoge en Barcelona en los años 30, quien en 1958 organice en la BBC uno de los primeros estrenos extranjeros del compositor bilbaíno, el de Coral para septeto de viento, obra inédita escrita cuatro años atrás (Gombau la estrenaría en Madrid en 1960).

Diseminados en el extranjero (Rodolfo Halffter, Gerhard, Julián Bautista…) o condenados al exilio interior (Fernando Remacha), el contacto con el florecimiento innovador auspiciado por la República se había quebrado de forma trágica, y todo el camino había de recorrerse nuevamente -y sobrepasarse- en un plazo lo más breve posible: se produjo así un intenso rebullir de extraordinaria vitalidad que afectaba a un grupo minoritario, pero en extremo activo, tanto de quienes se iniciaban en la práctica artística como de un sector cualificado de ese mismo público. Aunque el enunciado es de una simplicidad caricaturesca, la realidad es que el interés por la manifestaciones del arte considerado como vanguardista era, en cierto modo, una forma larvada de antifranquismo. Pese a ello, la paradoja de la relativa permeabilidad cultural del momento se puede medir por el hecho de que una de las diferentes actividades divulgativas que Luis de Pablo crea y dirige en esta época (1960-63) de modo breve pero ejemplar, denominada Tiempo y Música, estaba financiada por el SEU, el sindicato universitario oficial (y obligatorio).

El arranque de los nuevos planteamientos se sitúa dos años atrás, con la fundación por Ramón Barce en 1958 del grupo Nueva Música, en el que, junto a De Pablo, se integran Manuel Carra, Manuel Moreno Buendía, Alberto Blancafort, Antón García Abril, Fernando Ember y Cristóbal Halffter, y al que dá el espaldarazo Enrique Franco, prestigioso crítico y creador de Radio Dos, el canal de música clásica de Radio Nacional. De todos ellos, solamente Barce, Halffter y De Pablo continúan hoy un trabajo claramente orientado hacia la especulación y la búsqueda (bien que desde presupuestos muy diferentes), otros han abandonado la composición por el pianismo (Carra) o la dirección (Blancafort), Garcia Abril aplica su excepcional oficio en una dirección conservadora (aunque su primera ópera, Divinas Palabras, escrita para la inauguración del Teatro Real, ha supuesto una evolución decisiva en su lenguaje) y Moreno Buendía se pasó a la música ligera con buen éxito. Estos compositores, y algunos otros, como el ya citado Bernaola, Juan Hidalgo (discípulo de John Cage, y el primer español en investigar el serialismo y el aleatorismo), Miguel Alonso, José Luis de Delás, Gonzalo de Olavide o los catalanes Josep Cercós, Josep Soler, Josep María Mestres Quadreny o Joan Guinjoan suelen compendiarse bajo la rúbrica de Generación del 51, porque en la vecindad de ese año tuvo lugar su graduación académica o sus primeros estrenos, y su capacidad para asumir la influencia de Strawinsky y Bartok, primero (evidente en piezas del propio De Pablo, como Gárgolas, 1953), y el dodecafonismo inmediatamente después, permitió quemar las etapas necesarias para conectar la joven música española con los núcleos centroeuropeos más activos: estrenadas en el mismo concierto en 1960, las Microformas de Halffter y las Invenciones de Luis de Pablo (cuya primera versión data de 1955), constituyen las dos primeras obras en que el trabajo serial aparece en la música orquestal española, y provocaron escándalos gloriosos y antológicos. El movimiento musical manifestaba una obvia sincronía con el pictórico: en febrero de 1957, Millares, Saura, Canogar y Feito (a los que se unieron el año sucesivo Viola, Rivera y el escultor Chirino) habían creado el grupo denominado El paso, agrupando a los artistas plásticos directamente comprometidos con la renovación e investigación del lenguaje. En algún momento de su carrera, casi todos ellos colaboraron con los del 51: Luis de Pablo, especialmente, mantuvo una cordial amistad con Millares, hasta su prematura muerte en 1972. El año anterior, había puesto en pié un sugerente espectáculo que aunaba música electrónica en vivo con un dispositivo espacial visitable habitado por inquietantes formas generadas por ordenador que se hinchaban y se deshinchaban en Soledad interrumpida, en colaboración con José Luis Alexanco.

España es país de toreros y de tenores, que gusta fomentar rivalidades entre figuras coetáneas. Poco importa que los favorecidos con tan singular expresión del entusiasmo popular respeten o incluso admiren a su oponente: el público se escinde entre los partidarios de Joselito y los de Belmonte con tan irreconciliable frenesí como el que enfrenta a los seguidores de Hipólito Lázaro con los de Miguel Fleta (o Plácido Domingo y Alfredo Kraus en los días actuales). De análoga manera y, por muy restringido que fuese el núcleo de los interesados, no deja de propiciarse un cierto enfrentamiento Halffter-De Pablo por parte de algún crítico o algún sector de la audiencia: se trata de los dos autores más brillantes de su generación y la realidad es que su contraste ha resultado saludable para ambos. Halffter tardó algo más en incorporarse al breve periodo serial de la música española, y el ejemplo de De Pablo le ayudó a superar reservas, mientras que la exuberancia de aquél ha ayudado a éste a manejar la materia musical del un modo más desprejuicido y a enfrentarse más libremente con una sensualidad sonora que, paulatinamente, ha ido penetrando en sus pentagramas, quizá en exceso obsesionados por el rigor y la abstracción constructiva en la primera fase de su trabajo. Por lo demás, Halffter ha dirigido diferentes obras de De Pablo, y éste ha estrenado algunas obras de aquél en los ciclos de conciertos de Alea, el nombre con que se había bautizado el pequeño estudio-laboratorio de la calle San Bernabé y que, entre 1965 y mediados de los setenta, designó una organización de conciertos y otras actividades que estrenó obras desconocidas desde Webern, Strawinsky, Ives o Varèse hasta Boulez (las Improvisations sur Mallarmé ya se habían escuchado en Madrid antes que en París, en otro concierto organizado por el propio De Pablo), Cage, Berio, Bussotti, Messiaen, Pousseur, Denisov, Donatoni, Nono, Kagel, Xenakis o Stockhausen (que actuó con su propio grupo presentando Himnen, Kontakte, Mikrophonie I y II así como la primera versión de Stimmung), amén de ofrecer sus primeras oportunidades, no ya a los del 51, sino a músicos de las generaciones sucesivas, como Arturo Tamayo, Miguel Angel Coria, Tomás Marco, Eduardo Polonio u Horacio Vaggione: con los dos últimos formará más tarde un grupo de improvisación electrónica en vivo, también bajo la denominación de Alea. Con esfuerzo admirable y contra viento y marea, De Pablo (que para entonces disponía ya de notable experiencia acumulada como organizador, no sólo con Tiempo y Música, sino también con Juventudes Musicales -dirigida luego por Ember- Forum Musical o la Bienal de Música Española Contemporánea de 1964) gobernó este proyecto, el más importante esfuerzo divulgador de su época, que culminó en 1972 con las Encuentros de Pamplona, la máxima manifestación interdisciplinar jamás realizada en España, donde se dieron cita desde Xenakis, Bussotti, Steve Reich o Carlos Santos al flamenco o la txalaparta (instrumento de percusión popular vasco que requiere dos ejecutantes, y para el que el propio De Pablo compuso Zulezko Olerkia en 1975), desde Teatro Kathakaly y espectáculos audiovisuales de Luc Ferrari y de ZAJ (el grupo de happening de Juan Hidalgo y Walter Marchetti) hasta improvisaciones de John Cage y David Tudor, desde los primeros experimentos de generación automática de formas hasta muestras de plástica en las que participaron, entre muchos otros, Chillida, Oteiza, Ibarrola, Sempere, Alexanco, Artigas o el Equipo Crónica, junto a la poesía fonética de Lily Greenham y a proyecciones de films de Fassbinder y Buñuel (muchas de cuyas obras eran desconocidas o estaban prohibidas), Ionesco, Léger, Ray, Melies o Kagel. Se presentaron allí también alguna de las primeras composiciones del que, de no ser por su prematura y recientísima desaparición, estaba destinado a ser el músico más original y de mayor trascendencia de su generación: Francisco Guerrero. Aunque parezca asombroso, Luis de Pablo, entre Gárgolas y Elephans Ivres (un conjunto de cuatro composiciones de grandes dimensiones para orquesta finalizado en 1973) había completado para entonces un catálogo de medio centenar de obras de todo género y tamaño, amén de escribir un par de libros, traducir a Webern y a Stuckenschmit, ejercer la crítica musical, realizar programas radiofónicos y ofrecer innumerables conferencias y sesiones de análisis de obras ajenas y propias: actividad esta última que viene dictando con regularidad en medio mundo, desde Buffalo a Estocolmo desde 1975, con su primera visita a Canadá, donde contrae matrimonio civil con Marta Cárdenas, una excelente pintora menuda y vivaracha (y probablemente la última pleinairista confesional), a quien ha conocido años atrás. El resumen de estos años cruciales permite apreciar el papel trascendental, por diversidad de funciones y dedicación, jugado por el autor de Senderos de aire en el desarrollo de semejante etapa: y es que, aún en el caso de no haber escrito una sola nota, la historia de la música española reciente no podría escribirse sin su nombre. Empero, quedaría incompleto el retrato de silenciar su actividad como músico cinematográfico, ligada a algunos de los films más interesantes de los últimos años del franquismo y la transición democrática, que se extiende a 29 largometrajes (relacionados en buena medida con el productor Elías Querejeta), más una veintena de cortos experimentales de Javier Aguirre y Antonio Eceiza, en cuyo film A través de San Sebastián (1959) aplicó una escritura de parámetros variables sobre los que el pianista Pedro Espinosa debía improvisar en cada proyección: de especial importancia fué la colaboración con Antonio Saura entre 1965 (La caza) y 1972 (Ana y los lobos), donde elaboró un minimalismo de escasos ejecutantes basado en ostinatos y reiteración de bloques sin desarrollo, mientras la paráfrasis de la música de tradición oral nutre trabajos como El espíritu de la colmena (Victor Erice, 1973) o Reina zanahoria (Gonzalo Suárez, 1977, basada en variacianes burlescas sobre una canción francesa), y estilizadas referencias a Falla y Satie articulan su más depurado texto (clavecían, piano y órgano con un único intérprete) en A un dios desconocido (Jaime Chávarri, 1977).

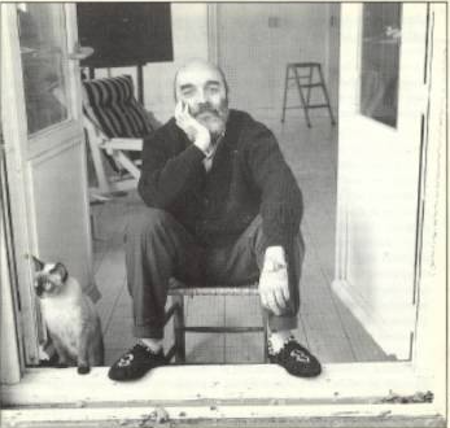

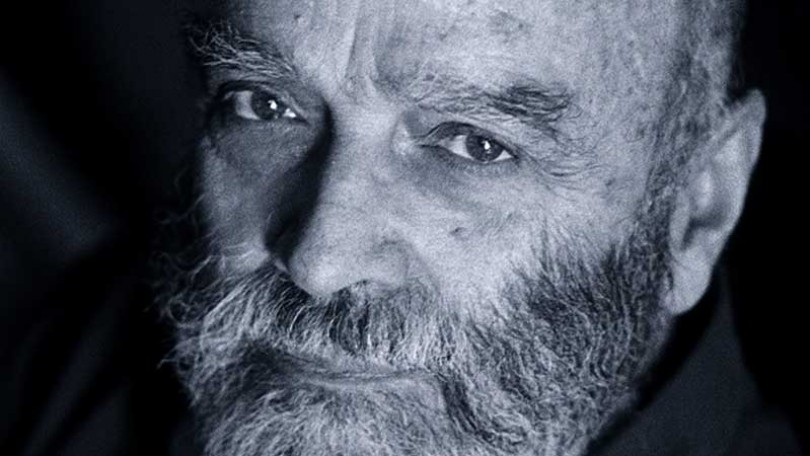

El resto es bien conocido: desde 1970, en que seis conciertos de las Journées de Musique Contemporaine de Paris se consagran monográficamente a su obra (siendo elegido Officier des Arts et Lettres al año siguiente), su música ha recorrido todos los foros internacionales y su influencia se ha hecho sentir de modo singular entre los más jóvenes a través, tanto de sus clases en el Conservatorio, donde ha sido profesor de técnicas contemporáneas, como por su puro trato personal, siempre accesible y distendido. Carlos Chávez y Alejo Carpentier (a quienes conoce en México en 1963, en una de sus primeras salidas internacionales), Milko Kelemen y Dallapiccola (con quienes estrecha una amistad en la Bienal de Zagreb dos años más tarde), Lutoslawsky y Serocki (sobre cuyas obras realiza seminarios en Madrid en ese mismo año), se han contado entre los colegas con quienes ha entablado una relación humana que trascendía ampliamente el ámbito profesional y artístico: Luis de Pablo es persona políglota y verbosa, culterana y mordaz si viene al caso pero, sobre todo, sumamente versada en las cuestiones más dispares, de modo que su conversación es siempre instructiva y de una sosegada vitalidad. Aspecto harto significativo, si tenemos en cuenta que sufrió un infarto cardiaco en 1984. Desde entonces camina un par de horas diarias con la misma regularidad con que dedica su tiempo a la composición de un modo igualmente sistemático, con el resultado de que su humor y su aspecto físico -la calvicie y la barba le vienen de mediados de los sesenta- no denotan ni aún remotamente los setenta años que está a punto de cumplir.

Musicalmente, la evolución de Luis de Pablo ha sido proliferante y ramificada, planteando cada obra como una investigación ex novo que, de venir al caso, se prolongaba en series de idéntico título (Módulos, que abarca seis composiciones, Imaginario con dos…) y trabajando en direcciones ocasionalmente contrapuestas por tamaño, dinámica interna o ámbito expresivo: miniaturas de cámara para uno o dos intérpretes junto a grandes frescos sinfónico-corales, bloques de acompañamiento electroacústico para espectáculos para-teatrales (Historia Natural, 1972) frente a suites para piano solo (Retratos y transcripciones I y II). Solamente ciertos invariantes que afloran en la última década permiten hablar de un estilo. Estilo tardío, en todo caso, spätstil que no ofrece fracturas con la producción precedente, pero que se circunscribe a una paleta más restringida y manipulada con mayor control, permitiendo gran variedad de soluciones a partir de un acervo limitado de modelos enunciativos que vinculan entre sí textos dispares.

Lo primero que salta a la vista es el creciente papel que el melodismo ha ido asumiendo: melodismo de compleja rítmica prosificada (hay un visible eco del cromatismo rítmico de Messiaen) dispuesta en torno a alturas o polos fijos, como es el caso del movimiento interno de Tréboles (una melodía claramente polarizada sobre el fa natural con una dominante en do sostenido y otra dominante secundaria en do natural, que se convierte en dominante principal al final del movimiento, cuando la nueva polaridad melódica se ha desplazado hacia el fa sostenido: quizá el episodio melódico más conmovedor de toda la obra reciente). Y no es únicamente que la textura se haya escorado hacia la horizontalidad, tendiendo en ocasiones hacia una suerte de monodia ricamente amplificada por el tejido tímbrico y en donde los valores armónicos o polifónicos se resumen en colorido: es que la cantabilidad aparece como objetivo primordial, lo que no es ajeno al hecho de que hablemos del autor español (y uno de los de su generación internacional, la misma que rechazaba la ópera como una forma periclitada en los años más radicales de Darstadt) que con mayor frecuencia y sentido premonitorio se haya acercado hacia la música, no ya cantada (cuatro cantatas recientes de proporciones considerables), sino específicamente operística, con tres obras de gran formato, Kiu (1982), El viajero indiscreto (1990) y La madre invita a comer (1994), mientras La señorita Cristina está en fase de composición, previéndose su estreno en el Teatro Real para el año 2001. Pero el fenómeno se viene gestando desde lejos: obras como Por diversos motivos (1969) o la más reciente Tarde de poetas (1986) han sido presentadas en versiones dramatizadas, mientras trabajos como Pocket zarzuela (1979) contenía ya una sugestión escénica, evidente en su propio título. En ese contexto, el profundo e imaginativo trabajo sobre las texturas, los timbres y la especialísima coloración armónica dimanada del empleo de acordes formados por quintas y cuartas justas coloreados por séptimas y novenas (con un resultado fuertemente diatónico, eso sí) que en una proporción significativa incluyen triadas perfectas, asume un papel directamente relacionado con la densidad y el color: empleo de intervalos consonantes al margen de todo papel funcional que viene, al menos, desde Tinieblas del agua, la impresionante partitura orquestal de 1978. La exquisita coloración de aquella música, transcripción orquestal de una obra electrónica (una parte sustancial del trabajo creativo de Luis de Pablo reside en reformular obras para fuentes instrumentales provocativamente disímiles), su evanescente tornasol, dimanan de su aptitud para rescatar el sentido histórico de las consonancias al margen de su función estructural con trabajada y admirable ambigüedad: pero también el acorde en su valor de objeto en sí, de unidad ensimismada y autosuficiente (no estamos lejos de Debussy o de Messiaen, pero, en cierto sentido, tampoco de Mompou, tan admirado por De Pablo) cuyos encadenamientos parecieran evocar los ecos de una lógica armónica distante e irrecuperable.

La aparición y el retorno de esos agregados-tipo provoca una suerte de macro-ritmo, proyección interna de una preocupación estructural a gran escala: y es que, si hay un rasgo formal distintivo en lo que estamos llamando estilo último, es la creciente tendencia a dividir las obras en movimientos separados, aún cuando tales movimientos deban ejecutarse en continuidad. Se reconquista así el último tabú de la escritura orquestal (y camerística: ningún autor como De Pablo habrá trabajado con mayor deliberación en los tiempos recientes las formas de repertorio: Trío y Quinteto con piano, Cuarteto de cuerda, Quinteto con clarinete, Sexteto…), recobrando desde un espacio significante de nuevo cuño la gran forma-tipo, la Sinfonía, de la que De Pablo ha producido ya tres soberbios ejemplos de diferente estructura (Las orillas en 1990, Tréboles y Vendaval en 1995) cuya unidad de concepto y articulación en movimientos contrastantes las hace acreedoras a semejante rúbrica, aún cuando el hecho no se confiese. El contraste de Tréboles (dos scherzos basados en movimientos isócronos en estilo toccata, flanqueando un movimiento lento) con Senderos del aire no puede resultar más acusado: la solución alcanzada en la excepcional partitura de 1987 (un desarrollo tímbrico continuo construído por interconexión de transformaciones individuales sucesivas) contradecía la concepción misma del decurso sinfónico en un aspecto medular, proponiendo un texto que, si bien comienza y termina, carece en sentido formal de principio y de fin: por lo demás, articular la continuidad como sucesión de momentos que no se desarrollan, sino se ligan a sus vecinos por la permanencia y la derivación de un simple detalle o que se encadenan unos a otros a través de una relación metafórica constituía una de las bases de la escritura que Luis de Pablo había desarrollado desde sus mismos comienzos (y cuyo origen bien puede remontarse al Debussy de Jeux).

Hace apenas un año, una interpretación de Módulos III dirigida por Arturo Tamayo en Madrid (en dos versiones, una en cada parte del concierto) ponía en evidencia la vitalidad de aquella música de 1967 hecha de manchas coloreadas y texturas disímiles en mutación y contraste. ¿Puede concluirse que el estilo tardío de Luis de Pablo se despoja de sus aspectos más especulativos en aras de recuperar las dimensiones esenciales de la música? Si la respuesta sólo puede ser afirmativa, no es menos cierto que esa recuperación es factible en la medida en que tales dimensiones han sido sustancialmente reescritas y vaciadas de sus antiguos valores constructivos para asumir otros, no opuestos, pero sí disímiles: el triunfo de la apuesta reside en que esa operación no se aborda desde la destrucción o el cuestionamiento del lenguaje sino desde un ensanchamiento o dilatación del mismo cuyo horizonte último está por definir, pero cuyas líneas de fuga semejan hallarse ya sólida e inequívocamente establecidas.

(El presente texto se publicó como suplemento en la revista MUSIKER num.12 en 2000)

José Luis Téllez