Don Carlo: historia e intrahistoria

Para encontrar el primer eslabón de la cadena que llevará a Don Carlo hay que remontarse hasta 1845, con la visita milanesa de Leon Escudier entre 12 y el 26 de mayo. Escudier (1821-1881, publicista, fundador de editoriales y del periódico La france musicale, y futuro director del Thêatre Italien y empresario de la Opera de París), quiere entrar en contacto con Verdi para representar en Francia sus derechos de autor convirtiéndose en su editor parisino. Buscando la aquiescencia del maestro, realiza un gesto de brillante lisonja: encargar al escultor Pompeo Marchesi un busto del compositor para colocarlo en su estudio entre los de Rossini y Bellini. Emmanuel Muzio deja puntual constancia del hecho, cuyas consecuencias serán de largo alcance: se apunta ahí el inicio de lo que, décadas después, será una inflexión en la obra de Verdi que, del turbulento melodrama italiano representado por Ernani o Il trovatore, conducirá a la etapa que asume por ideal estético la grand-opéra francesa, de la que Vêpres, Don Carlo o Aida constituyen ejemplos cimeros.

En relación directa con Don Carlo, la sucesiva intervención de Escudier se fecha veinte años más tarde, con la visita que el 17 de julio de 1865 realiza el ya empresario de la Opera de París (dirigida en ese momento por Emile Perrin, que era también pintor y escenógrafo, amén de agente teatral) a St.Agata, la residencia habitual de Verdi, para proponerle en firme el encargo y mostrarle el muy detallado guión en prosa escrito en francés por los futuros libretistas, François-Joseph Méry (seudónimo de Joseph Pierre Agnes, 1798-1865) y Camille du Locle (1832-1903), que concluiría el trabajo tras la inoportuna defunción del primero. Du Locle (que, en realidad, se apellidaba Du Commun), empresario de la Opéra-Comique entre 1870 y 1874, promotor de Carmen, libretista de óperas de Ernest Réyer (Sigurd y Salammbô), tradujo al francés La forza, Simon Boccanegra y Otello, colaboró en la primera redacción de Aida (que también adaptaría) y auspició ejecuciones del Requiem con el compositor a la batuta. Del drama de Schiller se habían realizado ya ocho versiones operísticas: Deshayes (1800), Nordal (1843), Costa (1844), Bona (1847), Buzzola (1850), De Ferrari (1854), Moscuzza (1862) y Ferrara (1863). Con toda probabilidad, Verdi conocía las de Pietro Bona (libreto de Giorgio Giachetti, estrenada en La Scala), Antonio Buzzola (estrenada en La Fenice, con libreto de Antonio Maria Piave) y Vincenzo Moscuzza (San Carlo de Nápoles, con libreto de Leopoldo Tarentini).

La síntesis de la obra de Schiller es relativamente puntual en líneas generales, aunque con importantes supresiones: las dos novedades más llamativas residen en la invención del Acto de Fontaineblau y la dramatización del Auto de Fé, que en el drama es descrito pero no puesto en escena[1]. Pero la verdadera -y tal vez desdichada- diferencia entre la fuente literaria y la realidad operística se cifra en la modificación de cara a un implausible lieto fine que, con independencia de su infidelidad, resulta poco verosímil, al introducir el elemento sobrenatural en un drama que, por lo demás, se mueve en un terreno de intenso realismo (teniendo en cuenta lo que tal palabra puede significar en el contexto del melodrama histórico). La aparición del espíritu de Carlos V para salvar in extremis a Don Carlo de las garras del, así llamado, Santo oficio, se nos antoja hoy un añadido incongruente y casi pueril. Empero, quizá habría que entender el hecho desde unos presupuestos estéticos materialistas, ligados al modo de producción del coliseo que efectuaba el encargo.

La Opera de París era, durante los dos primeros tercios del XIX, el único teatro operístico que tenía un funcionamiento y una estructura que hoy calificaríamos de verdaderamente profesional. Según la descripción de Louis-Desiré Veron (1798-1867), su director entre 1831 y 1835 y creador de su primer patronato como empresa privada (proyecto que contó con el apoyo sustancial del banquero español Alexandre Aguado, que acompañó a Rossini en su viaje a nuestro país cuando se le encargó el Stabat Mater estrenado en Madrid en 1833), se contaba con una orquesta de ochenta músicos, un coro de casi noventa cantores, otros ochenta figurantes de plantilla (sin contar niños), un equipo de sesenta maquinistas para manejar la tramoya (bajo el mandato luego del legendario Victor Sacré durante tres décadas), así como un riguroso -aunque espantosamente burocratizado- plan de ensayos y de trabajo: la decoración de cada producción nueva comenzaba a prepararse con un año de anticipación. Si pensamos en las desavenencias de Verdi con La Scala, para donde no vuelve a escribir una obra nueva hasta Otello, tras el violento enfrentamiento por la pésima calidad, a su decir, de la producción de Giovanna d’Arco, comprenderemos que el deseo de estrenar en semejante centro constituía un objetivo profesional prioritario y un ideal artístico irrenunciable (pese a que los dos encargos solicitados por este teatro no resultaran luego las dos experiencias más gratificantes del músico de Busetto). Las producciones nuevas incorporaban obligatoriamente un ballet (lo que obligaba al teatro a incluir una compañía entre sus cuerpos estables) y, por obvias razones propias del gusto de una época que estaba descubriendo la antigüedad de la mano de Schliemann y Champollion, los temas históricos menudeaban, dando pié a la creación de un gabinete propio de asesoramiento histórico que, en estos años, contaba con Charles Nuttier como alma mater. Ya que no las mayores innovaciones lingüísticas desde el punto de vista musical, la Opera de París sí ofrecía una solvencia profesional a toda prueba, atenta siempre a adoptar, cuando no a proponer, las innovaciones técnicas más arriesgadas. Tal es el caso de los decorados corpóreos tridimensionales, desarrollados por Pierre Ciceri (1782-1868) o de la luz eléctrica, introducida en forma de arco voltaico por Louis Daguerre (1787-1851), creador del diorama, inventor del daguerrotipo y pionero en el uso de semejante iluminación que empleó por primera vez en el Aladino o la lámpara maravillosa de Niccolò Isouard y en la escena del holocausto del meyerbeeriano Profeta, en 1849. La aparición conclusiva del espíritu de Carlos V (y la voz celeste del final de la escena del autodafé) debía estar iluminada por ese fogonazo vivísimo y casi cegador que, si para nosotros hoy puede quizá resultar familiar, para el espectador de la época debía convocar, por fuerza, el sentido de lo irreal y lo desconocido. Así, el final de Don Carlo tal vez pudiera resultar verosímil en orden al vanguardismo propio de la tecnología del momento.

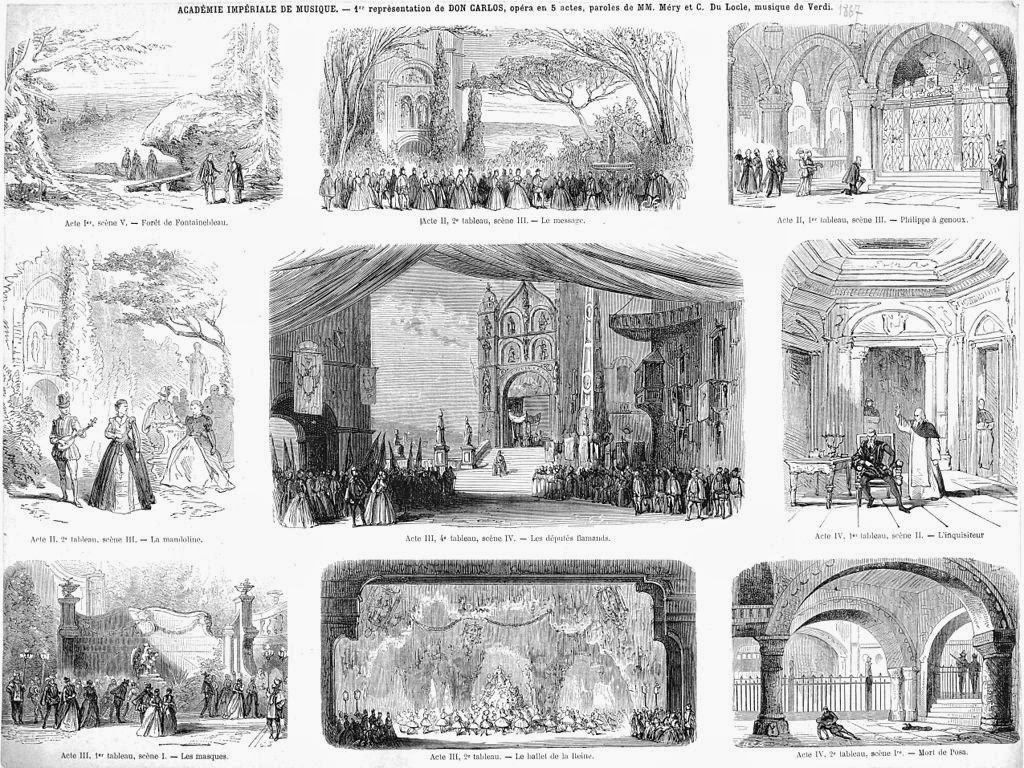

Los Verdi viajarán a Paris el 1 de diciembre de ese año, estableciéndose en el 67 de la Avenida de los Campos Elíseos (en la misma casa donde vive la célebre bailarina Fanny Cerrito), contratan (y despiden) a cuatro cocineros antes de encontrar el que les satisface y el contrato se firma en los días previos a navidad. Don Carlo había nacido como aliciente para la exposición universal, la EXPO de 1867: lo que Verdi desconocía es que, antes del suyo, y de acuerdo con la anticipación con que se planeaban las temporadas, se habían barajado para tal efeméride los nombres de Meyerbeer y de Richard Wagner, y que la súbita muerte del primero en 1864 y la inquina que ciertos sectores del público guardaban todavía hacia el segundo después del escándalo de Tannhäuser en la ópera parisina en 1861 lo habían hecho inviable. A su partida de la capital francesa, el 17 de marzo, Verdi llevaba ya completo el Acto I (el de Fontaineblau, suprimido en la versión de La Scala). La composición se demora por la guerra italo-austriaca de las siete semanas, iniciada el 17 de junio, y la muerte de Carlo Verdi, padre del compositor, acaecida el 14 de enero de 1867. Verdi concluirá la partitura vocal de los tres primeros actos a comienzos de junio del 66, completará el Acto IV un mes más tarde y abocetará la orquestación hacia mediados de julio. El Acto V se empieza a componer con la reanudación de los ensayos, el 11 de agosto y se concluye en el Balneario de Cauterets, en los Pirineos, entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre. Los ensayos, ya con la parte vocal definitivamente redactada, se reanudan bajo la dirección del músico a finales de ese mismo mes. La instrumentación se completa a principios de diciembre, exactamente un año después de la firma del contrato. Tras 241 ensayos, el estreno se efectuaría el 11 de marzo sucesivo, con Marie-Constace Sass (Elizabeth), Pauline Gueymard (Éboli), Jean Morère (Don Carlo), Jean-Baptiste Faure (Don Rodrigo), Louis Henry Aubin (Felipe II), M.David (el Inquisidor) y el compositor en el podio (sucedido desde la segunda noche por Georges Haynl). La duración es excesiva (5 horas y trece minutos, contando los descansos) y dentro ya de la propia producción parisina, se acuerdan diferentes cortes, de casi veinte minutos en total, para permitir que los espectadores puedan alcanzar los últimos trenes que salen para las nacientes ciudades residenciales de las afueras de la capital (estos fragmentos nunca ejecutados fueron descubiertos por Charles Rosen en 1966, y grabados en disco por primera vez como addenda en la versión de Claudio Abbado). En total, a Don Carlo se le dan 43 representaciones lo que, si no es un éxito clamoroso dada la ocasión, tampoco constituye un fracaso.

Don Carlo tiene un obvio carácter enciclopédico dentro de la producción verdiana. La idea de adaptar a la escena lírica la obra de Schiller databa ya de 1850, en ocasión del primer proyecto ofrecido a Verdi por la Opera de Paris en que le fuera propuesta por Alphonse Royer y Gustave Väez, abandonándose entonces en favor del libreto de Scribe para Vêpres. Antes del retorno y final aceptación del mismo proyecto (que, desdichadamente, llevaría consigo el definitivo aplazamiento del shakespeariano King Lear) Verdi había trabajado ya sobre Schiller en Die Jungfrau von Orleans (Giovanna d’Arco, recién estrenada cuando se produce la primera visita de Escudier, como más arriba quedó dicho), Die Räuber (que daría lugar a I masnadieri, el encargo para la escena londinense de 1847) y Kabale und Liebe (que conocemos como Luisa Miller). Don Carlo implica, por lo tanto, la confluencia de dos líneas singularmente favorecidas por el estro verdiano: la obra del dramaturgo de Marbach, de una parte, y el referente español de otra. Referente que, con anterioridad, había aparecido ya en Alzira (el Perú colonial del XVI visto por Voltaire), Ernari (Victor Hugo), Il Tovatore (Emilio García Gutiérrez), La forza del Destino (Angel Saavedra, Duque de Rivas) y Simon Boccanegra (G.Gutiérrez). Añadamos tambien que en La forza se utiliza igualmente una escena schilleriana, procedente del Wallenstein Lager, escrito en 1799. Por lo demás, Don Carlo contiene los cuatro elementos temáticos más arraigados y característicos en el Verdi maduro: la oposición innegociable entre Ley y Deseo, la presencia trascendental del Padre (que aquí, además de encarnar esa misma Ley es también el rival en el plano amoroso y político), la denuncia de la dictadura desde posiciones liberales y un saludable y enérgico anticlericalismo. En cuanto al tema de la figura paterna, baste recordar que en las dos docenas de óperas dejadas por Verdi se contabilizan hasta dieciocho padres (desde Oberto hasta Amonasro, pero también de Rigoletto a Ford) afanados en la difícil tarea de recordar a sus respectivos vástagos sus obligaciones filiales.

Don Carlo supone el más acabado modelo de espectáculo meyerbeeriano dentro de la producción verdiana: cinco actos, ballet de tema fantástico interpolado a la altura del tercero de ellos (el hallazgo de la perla conocida como La Peregrina, de la que se habla más ampliamente en el apéndice de este artículo) escena truculenta, espectacular y multitudinaria con coros separados (la quema de herejes, en el cuadro final de ese mismo acto), papel para una soprano travestida (muy breve en esta ocasión: el paje Teobaldo), importante nómina de secundarios (seis, al menos) con más de una frase, amén del grupo de diputados flamencos del acto tercero, cuya intervención es comprometida, por mucho que esté escrita a unísono[2], a lo que hay que añadir, además, otro par de personajes de considerable responsabilidad además del cuarteto protagonista: el Gran Inquisidor y la Princesa de Éboli, completando una nómina de seis intérpretes de primera magnitud para las figuras centrales. Voces cuya distribución de tesituras se desequilibra hacia el grave: una soprano y un tenor (Elisabeth, Carlo), un barítono y una mezzo (Rodrigo de Posa, Éboli) acompañando nada menos que a dos bajos, cantante el uno (Felipe II), profundo el otro (el Gran Inquisidor). En esa inclinación hacia la oscuridad reside uno de los aspectos esenciales de la que, quizá, sea la obra más desesperada de Verdi: como bien afirmase Carlo Maria Giulini, el verdadero protagonista de Don Carlo es el dolor humano.

Crónica de una de frustración universal, en Don Carlo tan sólo un personaje alcanza a cumplir su deseo: el Gran Inquisidor, el representante de la iglesia católica, potencia negra e implacable que no tiene otro objetivo sino perpetuar su poder temporal a cualquier precio. Don Carlo aparece así como una de las partituras más deliberadamente políticas de su autor: hay razones precisas para esa actitud, que era la propia del pensamiento progresista de su tiempo, razones originadas en la decepción causada por Pío IX que, si bien tras su elección en 1846 había promulgado una amnistía para los revolucionarios de 1831 haciendo concebir esperanzas a los demócratas, diecinueve años más tarde, con la promulgación del Syllabus de errores se ganaría su merecida enemistad. Dividida todavía Italia territorialmente (mas bien: partida en dos) por la existencia de los Estados Vaticanos, a la altura de Don Carlo el poder temporal del papado era un absoluto anacronismo en el seno de lo que, con la derrota del republicanismo, solamente aspiraba ya a ser una monarquía constitucional. Las ochenta proposiciones condenadas en el Syllabus condensaban buena parte de los objetivos de las fuerzas progresistas de toda Europa (cuya voz está encarnada en el personaje de Rodrigo de Posa): jamás un documento nacido del papado se habrá discutido con tanto apasionamiento y amplitud. Es significativo que el único cambio de envergadura introducido por Verdi en el argumento original reside, precisamente, en el papel del inquisidor: en Schiller es Felipe II quien ordena el asesinato de Don Carlos. Entre la década de los cuarenta y la de los sesenta Verdi (valdría decir: la burguesía progresista) había pasado del republicanismo al posibilismo monárquico, de Mazzini a Cavour y a la Casa de Saboya. Tomando como punto de partida el texto de Schiller, Verdi buscaba por encima de todo articular, no ya una reflexión, sino una verdadera proclama política: más allá de sus referentes historicistas, ligados al hecho de que la emperatriz francesa sea una española, Eugenia de Guzmán Portocarrero y Fox, duquesa de Montijo, Don Carlo es un verdadero panfleto en favor de la unidad italiana, unidad laica, constitucional y parlamentarista, saboteada por la existencia del poder temporal de la Iglesia. Pero esta contradicción tenía una fuerte incidencia en la política exterior francesa del momento: Napoleon III, aunque tradicional valedor del papado se hallaba, al parecer, más inclinado a una salida negociada del contencioso, posibilidad negada por su esposa, firme sostén del Partido Católico (¿no había bautizado Pío IX al hijo de ambos, Eugenio Luis, en 1856?) y defensora a ultranza de la idea de una Italia unitaria con el Papa como jefe político y religioso. Según es fama, en el instante en que Felipe II grita al inquisidor tais-toi, prêtre! (non più, fratre!, en la versión italiana), la emperatriz se volvió de espaldas al escenario movida de indignación, gesto seguido por un buen número de miembros de la corte, y que no dejó de contrariar a Napoleon III. Hay quienes dicen que la política no tiene nada que ver con el arte: la realidad es que tiene que ver hasta con las disputas matrimoniales. Y hay ejemplos recientes.

A este lado de los Pirineos, Don Carlo se estrena en el Liceo de Barcelona el 27 de enero de 1870. A Madrid llegó en junio de 1872, en el Teatro-Circo Príncipe Alfonso, y no sería vista en el Real hasta una fecha tan tardía como 1912. Entre tanto, otra producción nueva se había puesto en escena en Barcelona en 1897, en ocasión del cincuentenario del teatro, lo que demuestra la importancia concedida a la obra en esa Cataluña de la Renaixença que, casi inmediatamente, iba a sucumbir al hechizo wagneriano: a ello había colaborado el que Prosper Bagié, empresario del Liceo en esa época, hubiera introducido con buena acogida las óperas francesas en el Coliseo de las Ramblas, lo que no había logrado en Madrid, de cuyo Real fue también empresario simultáneo durante algunos años. Por su parte, la Ópera parisina no volvió a poner Don Carlo en escena hasta 1976, gracias al empeño personal de Rolf Liebermann, adoptando entonces la segunda versión italiana en cinco actos. A Barcelona, Don Carlo tampoco volvería entre 1897 y octubre de 1952.

La primera producción barcelonesa se acogió a la primera versión italiana de cinco actos traducida por Angelo Zanardini (la denominada comúnmente versión de Bolonia) que conservaba el ballet, que fué coreografiado y bailado por Ricardo Moragas. El reparto estaba formado por Remigio Bertolini (Carlo), Noelle Guidi (Elisabeth), Quintilli Leoni (Posa), Giovanni Caponi (Filippo), Agostino Rodas (Inquisidor) y una Eboli de lujo: Rosa Vercolini, que el año anterior había estrenado triunfalmente L’italiana en Algeri en Barcelona. Capítulo aparte merecen los decorados, realizados por dos de los más grandes nombres de la escenografía catalana: Francesc Soler Rovirosa y Marià Carreres. El Liceo, teatro de tradición claramente parisina, contaba con su propio taller escenográfico, puesto en pié por Felix Cagé, que había pertenecido al taller de Philastre, proveedor habitual del Palais Garnier. Soler Rovirosa (1836-1900) se había formado en el taller de Cambon y Thierry y había participado en la realización de los decorados originales de Don Carlo, lo que explica la influencia y el evidente paralelismo que algunos de sus bocetos guardan con los que podemos conocer del estreno a través de los grabados de la época. Amigo y condiscípulo de Joan Ballester, contó con la colaboración de Marià Carreres (1831-1888) sustituto de Ballester tras su prematuro fallecimiento (en 1868 con 33 años) y ya bien reputado gracias su trabajo para L’Africaine en 1868. Los bocetos de Rovirosa son los más antiguos que conserva el Museo del Teatro barcelonés, y acreditan un oficio y un buen gusto rayanos en la exquisitez. No menores calificativos merecen los de la producción de 1897 debidos al legendario Maurici Vilomara, que sería uno de los grandes de la escenografía wagneriana. De una precisión histórica mucho más cuidadosa que la producción francesa, los decorados de Rovirosa incluyen, en la escena del gabinete real del comienzo del Acto IV, reproducciones de dos célebres retratos pintados por Tiziano: el de Carlos V, realizado en 1533 y conservado en Bolonia y el de Felipe II realizado en 1551 para su boda con Maria Tudor.

Al Teatro Real, Don Carlo no regresó hasta enero de 1913, en ocasión de la reaparición madrileña de Titta Ruffo, totalizando 8 representaciones entre el estreno y la reposición, sin haber retornado a Madrid hasta 1976. Como última y reveladora anécdota, recordemos como, a comienzos de los años noventa, un intento de realizar una producción televisiva al aire libre en el Patio de los Reyes del Monasterio de El Escorial fué abortada por la Dirección del Patrimonio Nacional, que no otorgó los permisos pertinentes, y eso que estaban más o menos comprometidos nombres del calibre de Leonard Bernstein y Franco Zefirelli. Y es que nada puede medir mejor la grandeza de Verdi que el hecho de que en la España actual su obra pueda seguir resultando subversiva.

Apéndice: La peregrinación de La Peregrina

La palabra peregrina, utilizada como adjetivo, significa extraña, especial, rara o pocas veces vista y también adornada de singular hermosura, perfección o excelencia. La Perla Peregrina fue (tal vez sería más correcto escribir es, a tenor de lo que luego se dirá) una presea legendaria de la corona española de la que informan diversas fuentes, no sin ambigüedades y contradicciones, y su elección como tema para el ballet (su hallazgo en las profundidades marinas y su ofrecimiento a la reina de España) fué una sugerencia de la dirección de la Opera de Paris, en atención, como ya se dijo, a la presencia en el estreno de Don Carlo de Eugenia de Montijo, directamente concernida, al parecer, en la historia de la joya. Se trata de una pieza de algo más de 58 kilates (alrededor de 12 gramos), oscura, de forma de pera y un diámetro de casi dos centímetros y medio en su parte más ancha.

Sobre el hallazgo de la perla circulan dos versiones. Según una de ellas, se trata de un regalo de Vasco Núñez de Balboa a los Reyes Católicos: Balboa la habría obtenido (mediante una negociación de su hermano Gonzalo) del rey maya Cuanamuá durante su travesía del istmo de Panamá en 1513. De acuerdo con este relato, la perla se utilizó por primera vez en público en 1516, ornando el tocado de Isabel de Portugal para su matrimonio con Carlos V. Otra versión, más divulgada, afirma que La Peregrina fué comprada en 1579 por Felipe II a Diego de Tebes, virrey de Mexico, por 900 ducados. La perla había sido encontrada por un esclavo indígena a quien el hallazgo supuso la manumisión. Naturalmente, no puede descartarse que se trate de dos perlas diferentes: de hecho, no falta quien así lo afirma, apoyando su aserto en las diferentes grafías (Peregrina y Pelegrina) con las que aparece nombrada en las diversas fuentes.

En todo caso, la perla se montó en el, así llamado, Joyel Rico, junto a un gran diamante traído de Venezuela y denominado El Estanque por su tamaño y trasparencia. Si la Peregrina puede verse adornando el sombrero de Felipe III en el retrato ecuestre debido a Velázquez que se encuentra en el Prado, el citado joyel cuelga en el pecho de Isabel de Farnesio, hija de Enrique III y esposa de Felipe IV, en el retrato de autor anónimo que se halla en el mismo museo. En todo caso, Isabel de Valois lució la perla en Nôtre Dame, en la ceremonia de su boda por poderes con Felipe II en 1559, y con ella puede vérsela en el retrato pintado un año más tarde por Sánchez Coello que se encuentra actualmente en el Kunsthistoriches Museum de Viena.

A partir de este punto, las historias divergen. Tras el expolio del Palacio Real de Madrid por Murat y Savary en 1808, del que salen dos centenares de carros cargados con objetos artísticos camino de Paris, se afirma que el Joyel Rico ha sido desbaratado y sus piedras, separadas, llevadas a Francia por José II, que regala algunas de ellas a Luis Bonaparte. Según esta versión la perla, recibida por Luis Napoleon (nacido precisamente en ese mismo 1808) de manos de su padre junto a las otras piedras entregadas por su tío, será regalada a su futura esposa como obsequio de pedida: pero también parece haber constancia de que, en idéntica ocasión, la corona española obsequia a la desposada con otra perla negra, mexicana y de más de 50 quilates. Por contra, ahora tampoco cabe descartar que se tratase de la misma, en atención a la procedencia francesa o española de las respectivas fuentes.

Con la derrota de Sedan, Napoleon III y Eugenia de Montijo parten para el exilio en Inglaterra. Napoleon III muere dos años más tarde, Eugenia de Montijo le sobrevive hasta 1920 y gran cantidad de sus joyas (La Peregrina entre ellas) son vendidas a los duques de Abercom en 1873. En 1969 la perla sale a subasta en la firma londinense Parker-Bernet, y Richard Burton la adquiere por 29.000 dólares para regalarla a Liz Taylor, fotografiada con ella en diferentes ocasiones.

Pero ese mismo año (el 15 de abril) fallecía en Lausanne Doña Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. En un codicilo hológrafo añadido a su testamento puede leerse que diferentes joyas que su esposo le había dejado en usufructo deben pasar a su hijo Don Juan y, de éste, a su nieto Don Juan Carlos. En la relación de tales alhajas aparece nombrado de modo explícito un broche de brillantes del cual pende una perla llamada La Peregrina. Hay que tener en cuenta que Eugenia de Montijo había sido madrina de Doña Victoria Eugenia, a la que obsequió con valiosas joyas (aunque no esté documentado que entre ellas se hallase la famosa perla), la más célebre de las cuales es un collar de esmeraldas que hoy pertenece a Farah Diba. A mayor abundamiento, al inventariar en 1929 las joyas reales a la muerte de Doña María Cristina, inventario realizado por Celestino de Ansorena (joyero madrileño que sigue teniendo su sede en la calle de Alcalá y que sería el orfebre predilecto de la Real Casa), aparece catalogada una perla cuya descripción concuerda puntualmente con la efectuada líneas más atrás. En estos datos se basan ciertos cronistas para afirmar que La Peregrina nunca salió de España, sosteniendo su aserto en el hecho incuestionable de que Doña Sofía ha lucido una perla de idénticas características en diferentes actos oficiales, el más conocido de las cuales tuvo lugar al 14 de mayo de 1987, en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de su matrimonio con Don Juan Carlos.

El benevolente lector puede elegir la versión que mejor le cumpla. Pero quizá lo más llamativo resida en comprobar como, partiendo de una de las incuestionables obras maestras del teatro cantado de todos los tiempos, se puede finalizar en dimes y diretes propios del Hola! u otras publicaciones análogas. Y es que la ópera tiene estas paradojas.

José Luis Téllez

[1] Los Autos de Fé documentados en los días de Isabel de Valois (y probablemente presenciados por ella) se realizan en Valladolid (1559), Toledo (1560) y Barcelona (1564). En el de Toledo se llega a quemar vivas hasta a once personas.

[2] En este grupo se hallaba el día del estreno el entonces jovencísimo Victor Maurel, para quien Verdi escribiría más tarde Iago y Falstaff.